确诊弱精症后

"

开放“三胎政策”后,社会氛围开始鼓励生育,然而,对于一些特殊家庭而言,生育难比登天。

长沙市某医院做过统计,近两年来门诊不孕不育患者中,25岁-30岁人数最多,其中男性占到35%。对男性而言,无法生育不仅仅是家庭问题,也会让他们在社会层面面对重重压力。今天的文章,来自于一位弱精症男子的自述。

深夜十二点,一场演给祖先亡灵看的婚礼正在举行。新郎是我,新娘是我的爱人宋倩。我穿着长袍马褂,爱人穿着秀禾服。一张张白色的符、黄色的纸贴满了屋子。

夜幕漆黑,气氛诡异。母亲请来的大师跳着大神,手舞足蹈,念念有词,我和宋倩吓得不敢动弹,僵直地站立着。十几分钟过后,我们在大师面前完成了叩拜仪式。

这是我俩人生中的第二次婚礼。那天晚上,邻家的狗在狂吠。我偷瞄了一眼妻子,她的眼神里带着不满,但还是让法事进行了下去。接受过正规大学教育的人为什么要这样?只因为,不孕不育的我们想要一个孩子……

我叫刘天,与宋倩是大学同学。毕业后,当很多同学为工作奔波时,我们在双方父母的帮助下进入事业单位,买房、买车、结婚,顺风又顺水。除了怀孕这件事。即使我们做足了备孕工作,却始终不见爱人报喜。

最初,抱着顺其自然的想法,我们没太大压力,享受着自在的二人世界。当身边同龄朋友都有了孩子,看着小婴儿粉粉嫩嫩的可爱样子,宋倩有点着急,“刘天,我怎么一直没怀孕?是不是有病啊。”

“别瞎说,我觉得生活这样挺好。”

我们周末依然去网红餐厅打卡,逢法定节假日就去省外旅游,但是慢慢地,两个人的关系开始变得微妙,那种感觉就像玻璃窗在被风摇曳时微微作响,不易察觉却又真实存在着。

那阵子,宋倩在看周国平的《妞妞》,“屋子里有摇篮,摇篮里有孩子,心里多么踏实。”这句话下面,她划了一道重重的线。到了她过生日的那天晚上,压抑的情绪突然爆发,浪漫的烛光晚餐,宋倩喝了几杯红酒,哭了起来。

“刘天,我太想要一个孩子了,”黑暗中她在啜泣,“有了孩子,这个家才是完整的。我也不至于被人说三道四的。”没有孩子,令夫妻二人尴尬,更让人难以承受的是世俗的目光,如一把利剑,刺向心口。

我的家在山东省的一座县级市,城市的发展日新月异,但在我看来,思想观念依旧封闭落伍,尤其传宗接代的想法很强烈,印在一代接一代人的脑子里,刻板且固执。

一直想抱孙子的母亲反应最强烈。她老人家有步骤地试探,起初逮到机会就有意无意地在我俩面前磨叨,“二号楼张大爷都抱俩孙子了”、“你表哥二胎是个闺女,看看人家,儿女双全”……

后来,母亲把话挑明,私下问我,“宋倩是不是有毛病,能不能生,去没去看,可不能耽误咱老刘家的后代。”

再后来,我妈关注宋倩的生理期,偷看测孕试纸的结果。

身边的亲戚也开始“侦查”宋倩。一次国庆的家庭聚会,宋倩和表哥五岁的孩子在客厅里玩着乐高,孩子突然问她,“婶,你是有病才不能有孩子的吗?”

空气瞬间凝固。表嫂拉过孩子佯装要打他,宋倩再也忍不住了,拿起杯子,朝地上砸去,怒吼,“你有病,你们全家都有病!”说完,摔门而出。

五岁的孩子说出“有病”的背后,是一群大人对宋倩的质疑和议论。

在宋倩的强烈要求下,2014年冬天,我们来到了距家200公里远的、周边市级城市比较权威的Z医院生殖科,跑这么远,自然是要避开一些人的目光和闲言碎语。

第一次来生殖科,我惊讶于候诊区密密麻麻的患者,他们都是低着头,不多言语地玩着手机。我们去挂号,被告知,号已经排满,需要到一楼挂号区看一下医生是否还会放号。听完,一群人向电梯口狂奔去。那天,我抢到了仅有的两个号中的一个,累到虚脱,弓着腰,大口喘气。

和抢号的劳累相比,精子检查之后的结果才让人感到无力。

医生建议先查精子是否正常。我的第一反应是有一点“屈辱”,怎么可能是我的问题?之前,爱人的月经从来都不准时,其实我心里也认为是她的问题,所以为什么要查我?

见我没反应,医生解释:“男女不孕不育,必须要排查,先排查男性的问题。”即便心里一百个不乐意,我还是将盛满精液的小瓶子送到了化验处。

化验单出来后,我看到结果,整个人呆若木鸡,单子上写着八个五号宋体字——弱精症、精子不液化。我不太相信检查结果,使劲眨眨眼睛,再看。这几个字像加粗加大四处乱爬的虫子,让我一阵阵地眩晕。

发抖的手打开手机,开始搜索病症知识。

弱精症是指精液参数中前向运动的精子(a和b级)小于50%或a级运动的精子小于25%的病症,弱精子症又称精子活力低下。而我的精子仅仅是6%。

精子不液化是指房事时射出的精液超过60分钟仍不液化,始终成胶冻状或团块状。此时精子会丧失正常泳动力,即使精子总数、密度、正常形态比率和活动率都正常,精子运送困难,也很难使女方受孕。

本来就是弱精症,又加上精子不液化,怀孕难度可想而知。

身旁的宋倩为了缓解气氛,打趣说:“唉,你看,我们之前浪费了多少避孕套。”我没再说话。两个人带着一大包西药回家。出门诊楼,刺骨的寒风袭来,我打了个激灵。

一直以为原因在宋倩身上,没想到是我的问题。确诊弱精症后,我变得沉默寡言。走路时甚至不能像以前那样挺直腰背,有一天我走在小区里,相识的邻居问我,“病了?怎么没精打采的?”我不回应,点头一笑,加快脚步逃离。

以前,我是不怎么抽烟的,没瘾,医生嘱咐过不要抽烟,对备孕不好。但那阵子,“弱精症”像一块儿巨石压在心口,情绪无处排解,烟一根接一根,手里忽明忽暗的烟头,给我一丝的温暖和安全感。

我是独生子,父母在他们二十多岁时就顺利生下了我,父亲为人严厉,不苟言笑,母亲则处处体贴。从小到大,生活波澜不惊。在一家人的印象中,“生孩子,不是很自然的一件事情嘛”,哪知它会成为困扰我人生的头等难事。

日子变得机械化。我依旧认真工作,没有应酬时就回家做饭,饭后半个小时吃药。我和宋倩偶尔也会手牵手去看电影,生活似乎没变,但其实变化很大,睡觉时,我俩开始背对背,似乎各怀心事,筑起隔阂。

没想到一次吃饭时,宋倩主动对我说,如果家里人问起来,就说她宫寒。

她将不孕不育的问题揽在了自己身上。我想说点什么,但是嗓子怎么也发不了声,身体僵直了一会儿,仰头将剩下的啤酒一饮而尽。

不幸的消息接踵而来。我的染色体也存在问题。Z医院生殖科医生的话响彻耳畔,“吃药也没好转啊?不行考虑人工授精吧。但是你这个染色体正常变异,又存在未知风险。”

接下来的日子,煎熬的痛苦和无处释放的压力环绕周围,抑郁离我不远了。刚好我们又去参加了发小儿子的百日宴,和我同岁的发小意气风发地抱着儿子,同桌女性又挑起话题,问宋倩怎么还不要孩子。

“我还不太想要,过几年吧,太疼了,还想自由两年。”宋倩佯装潇洒。

“弱精症”,又涌入我的脑海,那场宴会我们找个借口,早早离开。

自那以后,我更加沉默,甚至不愿回家吃饭,即便回家,也要在车上坐很久再上楼。聚会令我害怕,尽量不去。因为每去一个地方,似乎大家都能看到我隐藏在内心深处的“弱精症”。

一天,宋倩给我写了一封信。

“刘天,我爱你,就是爱最纯粹的你。最近这些天看到你的样子,我很心疼,又没办法。刘天,就像你和我说的一样,大不了去治呗,再大不了咱俩就过快乐的二人世界吧,怕什么……”

看完,我落泪了,心里对她满是愧疚,妻子像一面坚硬的盾牌,为了我的面子,抵挡着流言蜚语。

再也没有了第一次去Z医院的慌乱,我们提前挂号,去了取号,和密密麻麻的患者们一样,坐在候诊椅上等候,或是在自助打印机前面排起长队。

但是,我在Z医院的治疗效果不太明显。到2015年夏天,医生建议试管婴儿,我搜集试管婴儿的各种信息,心里很是担忧,现实情况严峻,但也没有勇气去做,怕那又长又宽的针刺穿爱人的肚皮,她怕疼,我们更怕第一次取卵不成功后,是否还有第二次的勇气。

又一次复查效果不佳后,我俩沉默着走出医院大门。那年夏天天很热,一只大黑狗趴在路边,迷瞪眼睛,不去理会来来往往。

我和宋倩一前一后走着,就在这时,一个穿着水墨色连衣裙的中年女人停在了宋倩的身边,焦急地问道:“知道附近有个 卖调理不孕药品的药店吗?”

宋倩摇了摇头。那女人遗憾地说:“唉,我弟媳妇要了好多年孩子没要上,他俩人就是在这家吃了半年的中药怀上了。她让我来帮忙拿保胎的中药,我这来来回回问了好几个人呢,都不知道在哪儿。”

听完,宋倩很激动,“啊,你弟媳妇就在这家吃的药就怀上了?”

“是啊,我弟弟精子质量低,弟媳妇输卵管不通,宫寒,就是吃家大夫的中药吃好了。他们还有一个群呢,每天都有好孕榜,在这里治疗怀孕的人,一个月怀上的能有二十多个。后来我弟媳妇也登上了好孕榜。”

一个落水的人抓住了救命稻草,宋倩赶忙说,“我和你一起找吧,我们也一直没要上孩子。”绕来绕去,终于在一个小区的一楼看到了那个白底红字的药店。于是,这家药店成了我们下一个治疗点。

现在,我实在无力诉说那年的中药治疗带来的希望和绝望。起初,我的精子各项指标慢慢上升,可是上升之后又下降,到后来,数值基本不变,我们跑去Z医院问大夫,大夫说:“我们这里是西医治疗,中医治疗我们不懂。”最终,断断续续地吃了一年中药,因效果不佳而放弃。

之后的某天,我在当地一家有名的媒体上,看到了一个患者通过记者讨要损失的视频,这位患者在那家药店治疗3年花费10万,丝毫没见好转,要求退钱却被拒。

我想到了那个炎热的夏天,我们与那位诚恳的大姐一同找那个药店的场景,是否有骗局,我和宋倩都已经无力关注了。

生活蒙眼狂奔。还没从药店的骗局走出来,我们就被妈妈带进了封建迷信的世界。

“你们结婚那天,宋倩的伴娘有没有戴孝的?”一天下午,我妈突然来到我上班的地方问我。

“是有一个,我们的大学同学,那年她妈妈因病去世了,我们关系都挺好,我们不信这些,就让她去了。”我顺口回答。

“我的傻儿子!你知道你们为什么没要上孩子,就是因为你们结婚有戴重孝的,这个克着宋倩呢。”我妈情绪激动,竭力说服我,“小天,听妈的话,妈给你找大师看了,就是因为这个才不能怀 孕的。他说能冲着你们六年不能怀孕呢。妈花钱,请大师给解一解。”

我很想说明,不能怀孕是因为我的弱精症,嘴唇蠕动,却怎么也张不开口。

母亲让我去跟宋倩说,让她配合大师,并放出话来,“你要是觉得不好说,妈去说!”

当我犹犹豫豫地说出来后,宋倩一脸惊愕,怎么也不同意,身心俱疲的我快崩溃了,蹲在地上,有些歇斯底里,“那你说,我们怎么办!”

只能死马当活马医。于是有了那场深夜十二点,举办给已亡祖先看的婚礼。

结束后,大师接过了我妈递过去的两万元现金,信誓旦旦地说:“大姐,你就放心吧,三个月之内,最多六个月就可以怀上。可不要去乱治疗,被人骗了钱还耽搁时间……”

我妈一边点头一边说:“对对对,等有了喜我们再好好请请你。”

那一刻,我的内心深处也起了变化,居然升起希望,似乎真能如同大师所言,三个月到半年,妻子报喜。

听大师的话,我不太配合治疗了,将怀孕寄托于神明,渴望我们的虔诚能让老天恩赐一个孩子。然而,三个月过去了,宋倩没有丝毫的怀孕迹象。

母亲当着我俩的面给大师打电话,她身体前倾,态度虔诚,可是大师的电话却始终无法接通。原来,由封建迷信搭建起来的楼阁,实在太脆弱,一碰就塌。

后来我问过宋倩,当时为何肯陪我完成那场荒诞的婚礼,她说,她是我的精神支柱,即使荒诞,也要坚持一下。

转眼到了2017年春天,同龄人基本都有了孩子,还有很多朋友也都有了二胎。家里的氛围越来越尴尬、压抑,母亲的言语刺耳、难听。

“你说你都三十岁了,你看身边的叔叔阿姨哪个没抱孙子孙女的。当时你俩相处,妈其实就不太满意她,但妈妈看她腿粗屁股大,以为一定能生儿子,哪知道会这样……妈的想法是,不行你就离婚,再找个能生养的女人……”

哪知这番对话,被站在门外的宋倩听到了,我本以为她会愤怒、吵架,可是她什么也没说,走进卧室,从抽屉里拿出化验单,塞到我妈手里。

母亲看了后,目瞪口呆。她不再言语,从此也很少干涉我俩的事情了。

我的岳母却依然热切地打听着一切能让闺女怀孕的方法。当岳母托亲戚的朋友找到省城某位著名生殖科主任时,已经是2018年4月份,为了不违背岳母的意愿,我们往返七百公里去治病,一个月四次。一路听着歌儿,轮流开车。路上的时光变得欢快,像是一次次旅行。

我和宋倩之间开始有了新话题,一次结束治疗的返程途中,我们开进了一所大学,在操场溜达,去食堂吃饭……我提起她大学时扎马尾的模样,她想起我打篮球三分投篮的帅气……这样的我们才是彼此心中的该有模样。

吃药、打针、吃药、打针……在往返四个月的省城治疗后,宋倩怀孕了。

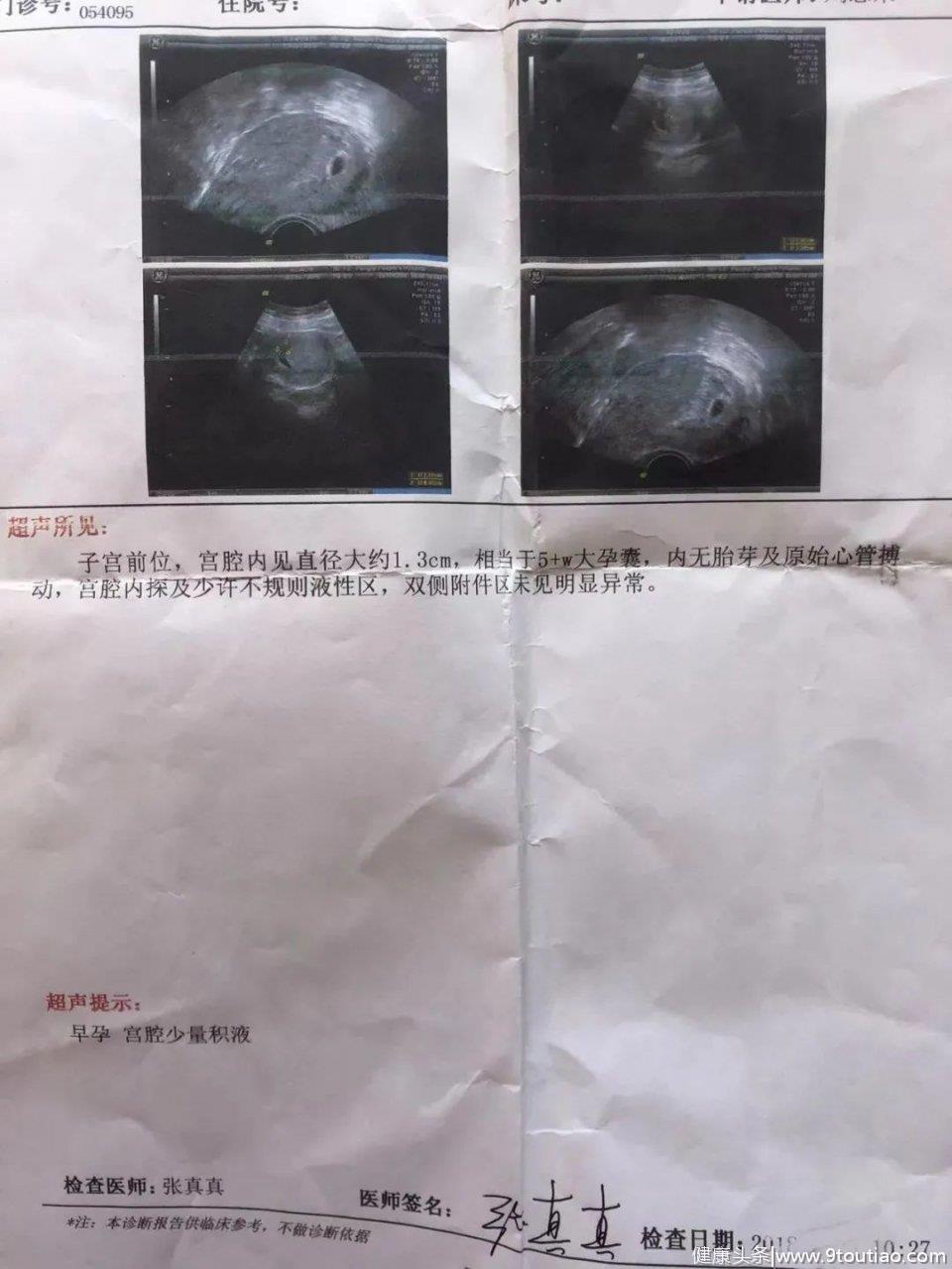

图 | 妻子怀孕的诊断报告

我特意去药店买了试纸,反复测,反复看。当渐渐变深的两条杠显现时,我俩大喊大叫,笑了又哭,哭了又笑。

那一晚,我主动约好久不见的朋友们出来喝酒,一直喝到酩酊大醉。