躁郁症,无人知晓的天才病

由于社会对抑郁症和躁郁症的认知程度较低,患者能够得到的关注和尊重并不多,甚至身边的亲人也很可能忽略他们的感受。

这种无人知晓的现状,甚至比抑郁症和躁郁症本身,更令患者觉得痛苦。

抑郁症已经带走了很多人的生命,他们中有一些是内心孤独玲珑的艺术家,更多的,是悄无声息的平凡生命。

2017年2月,世界卫生组织在官网发文,称全球有3.22亿人罹患抑郁症,约占全球人口的4.3%,近十年来增速约18%,其中中国有5400万患者。

尽管人们开始了解抑郁症,而同属于精神障碍性疾病的躁郁症、躁狂症依然不为熟知。

更加恐怖的是,躁郁症、躁狂症被误诊为“精神分裂症”的比例很大,门诊误诊率超过约30%,入院误诊率超过约10%。

通常上来说,精神障碍性疾病患者的生活在外界看来一切都很好,表象一片风平浪静,精神上却承受着不被看见的痛苦。

就像加缪在《局外人》中说:“我的灵魂与我之间的距离如此遥远,而我的存在却如此真实。”

美剧《国土安全》里的角色Carrie,是一个天才般的躁郁症患者。

0 1

躁郁症,天才与魔鬼的结合体

躁郁症,简单来说介于抑郁症与躁狂症之间。

比起抑郁症彻底地内心忧郁,躁狂症极端地兴奋焦躁,躁郁症患者的情绪转换好比在坐过山车。

躁郁症发作时,处于躁狂阶段的患者整个人如同飘起来一样,用上帝视角在看万事万物,不由自主地感叹,“啊,我简直是个天才。”

不久之后的抑郁阶段,患者马上陷入到极端痛苦之中,悲观失望,感觉一切都好不起来了,甚至觉得“自己是个废物和垃圾”。

电影《一念无明》就刻画了这样一个躁郁症患者。

一念无明本是佛教语,一念生万念,仿佛每个念头都有着希望,而无明象征着社会上的人在精神累疾病面前迷惑的状态,最终“念念无明”。

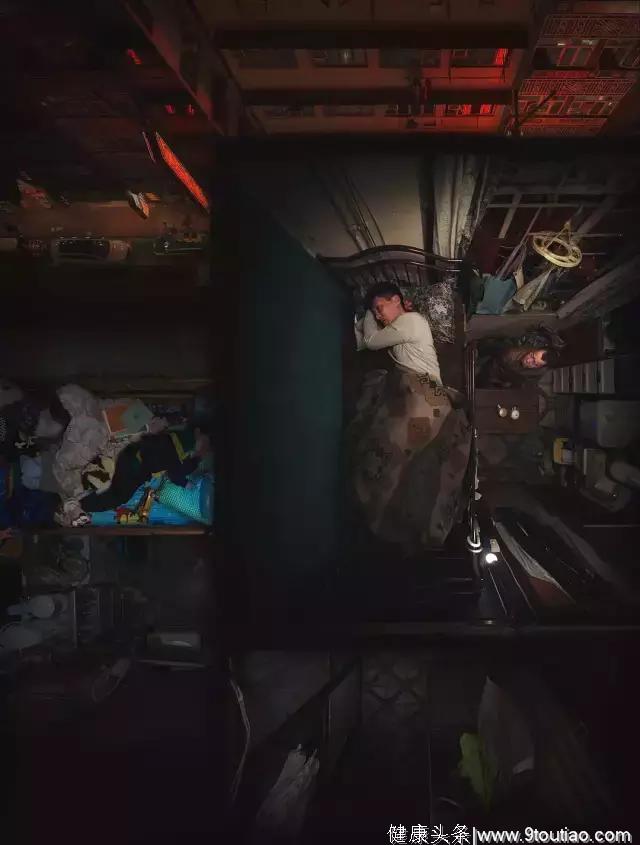

余文乐饰演的阿东在狭小的卧室里,面对内心的狂风暴雨。图/《一念无名》剧照

余文乐饰演的阿东经历着躁郁症康复后回归社会的种种困境。

找工作时,他向有意雇佣的老板坦言,得到一口回绝;

深爱他的女友,难以真正理解他所遭受的疾病;

在超市情绪崩溃大量吞咽巧克力时,围观的群众纷纷拿起手机拍照录像,没有人关心眼前的年轻人怎么了,邻居们看见网络上的视频后联合起来驱逐他………

与他能真正彼此倾听的,只有住处一个烦恼的小男孩。

然而当阿东和小男孩在天台平静地聊天时,所有的人都惊慌失措地把小男孩抢过来,制止他跟阿东交流,在他人看来阿东就是个“神经病”。

对于如何改变周围环境,阿东没有答案,只有电影结尾时和父亲互相慰藉的拥抱。

阿东和他唯一的朋友。图/《一念无名》剧照

在国内对躁郁症还停留在认知状态的时候,BBC纪录片《躁郁人生》已在引人思考一个问题:躁郁症会不会让人生更幸福?

英国喜剧演员史蒂芬·弗莱在片中凭借自身躁郁症的经历,与许多有过同样经历的人或者家庭进行交谈。

弗雷多次地抛给对谈者这样一个问题:

“如果有一个按钮,按下它,躁郁症的所有方面都会消失,并且不会抹杀这些年的快乐,你会按下它吗?”

大多数人因病受尽苦难,仍然不愿改变这种状态。

躁郁症的病人很享受躁狂的阶段。

尽管躁郁症是致死率最高的心理疾病,很多患者就算有机会,也不愿摆脱它,包括弗雷自己。

躁郁症其实还有另一个俗称——天才病。

躁郁症让严歌苓一直保持着灵感充沛的写作状态。

她在保持高产的小说里,用一双被岁月柔和下来眼睛,冷峻慈悲地审视着小说里的平凡生命。

严歌苓。图/严歌苓微博

严歌苓在心探索的访谈中说:

艺术和文学界很多成功者患有躁郁症的例子。这种病能让人亢奋,想象力惊人,天马行空,自我膨胀,所以很易于创作,但相伴于这种亢奋则是无法平静,常常还会失眠,会从过高的兴奋点降落到低靡点,出现类似抑郁的症状。我从二十多岁开始受失眠和过度渴望创作的折磨,几经崩溃。最难的时候,明明想捡起地上掉的一件东西,可就是走过来走过去懒得捡,好像连捡的力气都没有。

情感体验的深度和强度是艺术创作的一部分,在文艺界,有一串长长的躁郁症患者自杀死亡名单。

一些患者在服用治疗双相情感障碍的药物后会失去躁狂的状态,生活的乏味会让迷恋躁狂时期创造力的患者选择停药。

但实际上,很多患者在科学的治疗下,都保持着较好的工作状态和生活质量。

停药或选择不治疗都是危险的,容易走入失控的境地,患者的生命会在情绪两极的转换中消耗殆尽,酿成自杀悲剧。

《国土安全》女主角Carrie是美国CIA情报官员,躁郁症发作时她将自己所获的情报信息贴满了整面墙,并梳理出恐怖分子出现的重要时间线。图/《国土安全》剧照

0 2

抑郁与躁郁,无人知晓的痛苦

魏宁格说:“疾病与孤独相似,即使是最轻微的疾病也使人更为孤独。”

对疾病不了解带来的干扰与指责往往会将抑郁症和躁郁症病人进一步推向深渊。

《房思琪的初恋乐园》作者林奕含在大学期间因抑郁症无法参加期末考。

中文系系主任在办公室对她说:“精神病的学生我看多了,自残啊,自杀啊,我看你这样蛮好、蛮正常的。”

然后拎起诊断书,对林奕含说:“你从哪里拿到这个的?”

她在二十五岁的婚礼上说:“我失去了快乐这个能力,就像有人失去他的眼睛,然后再也拿不回来一样。”

在中文系的时候,班上有遇到一些同学,他们是所谓的文青。他们简直恨不得能得忧郁症。他们觉得忧郁症是一件很诗情画意的事情。他们不知道我站在我的疾病里,我看出去的苍白与荒芜。

活在一个对精神病普遍存在扁平想象的社会里,林奕含写下“世人对他人的痛苦,是缺乏想象力的”。

没有人懂得她在这句话背后经历的无奈与绝望。

夫妻之间的相互扶持和温暖,给了髙野干夫(堺雅人饰)战胜抑郁症的勇气。图/《丈夫得了抑郁症》

我们当下的认知环境,对痛苦状态缺乏一种包容的平常心。

无论是喜乐还是哀愁,都是生命呈现的朴素状态,只是我们用趋乐避苦的心态将之区别对待了。

精致地抵御“负能量”的人,质问着“你太悲观”的人,急于要求“你必须开心起来”的人,也许会事与愿违。

不由分说的劝导开解,是对病人真实感受的一种否定和排斥,这背后传递着一种站在制高点的、自以为义的对于他人痛苦的粗暴审判。

人们不会质问坐在轮椅上的人:“你为什么不站起来?”,却会质问抑郁症患者:“你怎么想不开?”

抑郁症与躁郁症患者往往内心极为敏锐,他们并非“想不开”,病人在此忍受的实际是病理性痛苦,就如感冒发烧一样。

哪怕出于好意,喋喋不休的大道理对他们来说,都是一种打扰。

这个时候他们需要安静的休养,耐心的陪伴与支持,哪怕一言不发。

抑郁症与躁郁症患者需要耐心的陪伴与支持。图/《狐狸猎手》

在疾病痛苦的长期洗礼下,他们对生命的感知也许不乏通透,他们也奋力挣扎过,也努力给自己输入积极能量、光和希望。

躁郁症患者卢凯彤在歌里平静地唱着“我相信明天会更好”。

海子写下:“活在这珍贵的人间太阳强烈,水波温柔。 ”

戴安娜王妃在短暂生命中曾用自身影响力,以俯身倾听的方式,为艾滋病患者、麻风病患者和地雷受害者带来人道主义关怀。

但是,无论他们如何积极乐观,抑郁症和躁郁症患者想要从深渊里走出来,依然需要严谨的药物治疗与时间。

然而,这种疾病往往又使他们难以平心静气、按部就班地接受药物治疗,我们常常会看到患者在治疗期间因为病情反复而中断治疗。

由于社会对抑郁症和躁郁症的认知程度较低,患者能够得到的关注和尊重并不多,甚至身边的亲人也很可能忽略他们的感受。

这种无人知晓的现状,甚至比抑郁症和躁郁症本身,更令患者觉得痛苦。

0 3

抑郁也许是人类的宿命

英国心理学家比昂认为,人类存在一种渴望真实浮现和情感成长的动机。

与弗洛伊德的快乐原则相悖,在比昂的理论体系中,一个人宁愿趋向痛苦,是源于对事物表象下一种内在真实的渴望。

也就是说,抑郁也许是人类的宿命。

我们总会主动或被动地趋向痛苦。

《英国精神病学杂志》的一项研究表明,人们拥有高智商的代价是可能陷入情绪障碍。

我们保留着这样的一种可能性,精神障碍性疾病是人类向无限拓展思维付出的代价。

在我们的语境中,常轻易将神经病或精神病作侮辱话语,或着用精神类疾病的名称开玩笑。

实际上,在精神疾病中,抑郁、焦虑、恐惧等不具攻击性的类型占到一大部分,真正有反社会倾向的暴力型精神分裂症、偏执型精神分裂占很小一部分。

即使这样,最有效避免受到这一部分精神疾病者伤害的方式,也是保持尊重和理解。

多数神经官能症患者对周围的人带有一种负罪感,他们的情感体验难以被真正容纳。

污名化将带给抑郁症患者求助障碍,社会支持与及时就医对于他们来说都不可或缺。

不由分说地将精神类疾病患者挤压出公共环境,也许是无知与狭隘带来的另一种不健康的社会状态。

人类精神世界研究的背后还存在着一片未知的苍穹,也许再多的概念,也无法解释生命本身。

在精神障碍性疾病面前,我们已有证实有效的现代医学可以治愈。

当自身或他人情绪出现异样时,积极就医遵嘱,是对抑郁症最负责任的方式。

我们还能做的,是对生命与未知存有一颗永恒的敬畏心,不让误解与冷漠,成为压死骆驼的最后一根稻草。

图文均转自网络,武志红老师公众号,如有侵权请联系删除,特此感谢!