科普医生的日常:一边得罪人,一边治病救人

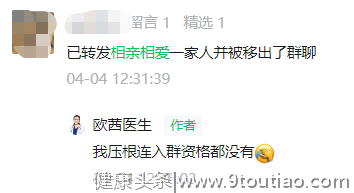

谁能想到,我连进“相亲相爱一家人”群的资格都没有呢。这里解释一下,不是亲戚们不让进,而是我父亲提议别进:“那里头天天发的东西,我怕你看不惯(然后跳出来说他们)。”知我者,父亲也。但凡看到有人在传播一些坑人的“常识”,我必忍不住说上几句(甚至甩出1000字大作文)。你若是问:为何明知会得罪人还是忍不住说?还要费劲写科普?我只能答:因为作为一名儿科医生,我已见过无数次难忍的惨痛悲剧。

谁能想到,我连进“相亲相爱一家人”群的资格都没有呢。这里解释一下,不是亲戚们不让进,而是我父亲提议别进:“那里头天天发的东西,我怕你看不惯(然后跳出来说他们)。”知我者,父亲也。但凡看到有人在传播一些坑人的“常识”,我必忍不住说上几句(甚至甩出1000字大作文)。你若是问:为何明知会得罪人还是忍不住说?还要费劲写科普?我只能答:因为作为一名儿科医生,我已见过无数次难忍的惨痛悲剧。

那个被无知

戕害的孩子

印象最深刻的,是一个两个月大的小婴儿。凌晨3点被送到急诊时,肚子鼓鼓的、小脸青灰、已经没有呼吸。我心一沉,立马抢救——给孩子吸痰。接着便发现,堵住他气道的,是黏糊糊的米糊...孩子脱离危险后,我问他父母:怎么给两月个大的孩子喂米糊?“我也没想到这么严重。下午孩子妈碰到邻居,聊起孩子每天大便次数比较多。邻居说,孩子吃母乳会拉肚子,得喂米糊。我们没多想,就给孩子喂了大半碗米糊。到半夜2点,孩子就吐了。我们看情况不对,就来医院了。”错误的“知识”传播,导致了这场意外,引来后面的悲剧。在商量下一步治疗方案时,我们遗憾的告诉这对父母,以孩子情况,不排除有大脑损伤的可能,具体等孩子稳定后再评估。而孩子爸妈却表示,他们无法接受抚养一个智力受损的孩子。夫妇俩都才二十出头,薪水不高,家底也不富裕。假若孩子智力受损,做康复就要支出一大笔费用,将来孩子上特殊学校,夫妻一方势必要有一人辞掉工作来照看。而即便做完这些,孩子可能还是无法拥有正常的智力。

科普难免得罪人

但还是要争取

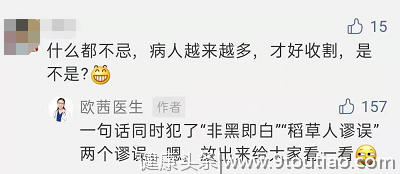

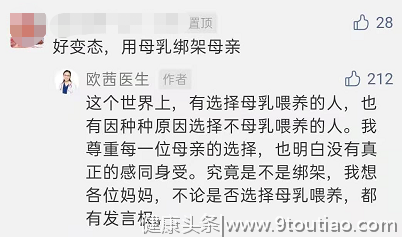

对于这部分人,和他们讲循证、摆事实,都是做无用功。一旦你搭理他,只会招来更多无端的指责和谩骂。身边人经常和我说:

“欧医生,这种人你别理他了!科普只渡有缘/脑人,这些不愿被渡的,任他自个深陷泥潭,自食恶果岂不好?”

我其实也不想搭理他们。说到底,我只是个普通的儿科医生,一个有两个孩子的母亲,受到他人的曲解后,心里也不会好受。

免责声明:本文数据更新于 2021年4月。文章的目的是提供一般的医疗、健康、用药的科普信息,不能代替任何个人的医学诊断和治疗。个人的医学问题请及时咨询医生。对这篇科普文有任何建议,请给我们留言。

注:封面图片来源网络、正文图片来源包图网。

欧茜医生338篇原创内容Official Account

欧茜医生338篇原创内容Official Account