那个准备死在2020的女孩遗书里说:麻烦你,每两年帮我爸换个手机

大家好,我是田静。 (ID:storyhaunting)2020年1月28日,大年初四。高铁上人很少,前后排都空着。我和父亲、母亲戴着N95口罩,努力费劲地呼吸了7个小时,除了吃饭没摘下。一路从长沙老家回到上海的家里,精疲力尽。晚上,我突然脸上发热。我悄悄挪到远离电取暖器的地方。过了会儿,还是热。我偷偷跑了几趟卫生间。镜子里,双颊红通通的。用手背试额头、脸颊,比平时温度都高。体温计就在客厅的药箱里,我不敢去拿,怕爸妈知道吓到他俩。我是一个乳腺癌四期的30多岁的女孩,我挣扎于癌症之中,死亡边缘已经一年了。难道,我竟然要被新冠病毒提前送离人世?我的遗书才写了一半。身上燥得很,翻来覆去地睡不着。我胡思乱想。如果感染了,应该不是在长沙,那几天我们几乎没出过门,小区里据说也没从武汉回来的人。那是在高铁上中的招吗?可我没和别的乘客接触啊。十天前,1月19日,我们一家三口搭高铁从上海回长沙老家过年。车厢里除了我,没人戴口罩——包括我父母。我戴口罩不是因为病毒,而是因为癌症。2019年我做了十几次化疗,随后口服靶向药,白细胞一直低于正常水平,免疫力差,感冒要一个多月才好。所以外出总戴口罩。应该也不是父母那时被感染了,再传给了我,他们并无症状。我记得第二天,1月20日,长沙天气不错。爸妈忙着洗刷,收拾空了一年的房子。我仔细化了妆,出门参加同学聚会。湘菜馆生意火爆,提前预定才有桌子,香辣味儿让人精神一振。那天吃到久违的湘菜,同学给我要了一杯水,让我涮菜,他们知道我在做化疗,胃黏膜太脆弱。但并没有更多特殊对待我,这也是我希望的。吃完饭,大家转到湖边咖啡馆聊天,阳光正好,风也正好。现在想起来,这么平常的一天,却是春节最美好的一天了。

(ID:storyhaunting)2020年1月28日,大年初四。高铁上人很少,前后排都空着。我和父亲、母亲戴着N95口罩,努力费劲地呼吸了7个小时,除了吃饭没摘下。一路从长沙老家回到上海的家里,精疲力尽。晚上,我突然脸上发热。我悄悄挪到远离电取暖器的地方。过了会儿,还是热。我偷偷跑了几趟卫生间。镜子里,双颊红通通的。用手背试额头、脸颊,比平时温度都高。体温计就在客厅的药箱里,我不敢去拿,怕爸妈知道吓到他俩。我是一个乳腺癌四期的30多岁的女孩,我挣扎于癌症之中,死亡边缘已经一年了。难道,我竟然要被新冠病毒提前送离人世?我的遗书才写了一半。身上燥得很,翻来覆去地睡不着。我胡思乱想。如果感染了,应该不是在长沙,那几天我们几乎没出过门,小区里据说也没从武汉回来的人。那是在高铁上中的招吗?可我没和别的乘客接触啊。十天前,1月19日,我们一家三口搭高铁从上海回长沙老家过年。车厢里除了我,没人戴口罩——包括我父母。我戴口罩不是因为病毒,而是因为癌症。2019年我做了十几次化疗,随后口服靶向药,白细胞一直低于正常水平,免疫力差,感冒要一个多月才好。所以外出总戴口罩。应该也不是父母那时被感染了,再传给了我,他们并无症状。我记得第二天,1月20日,长沙天气不错。爸妈忙着洗刷,收拾空了一年的房子。我仔细化了妆,出门参加同学聚会。湘菜馆生意火爆,提前预定才有桌子,香辣味儿让人精神一振。那天吃到久违的湘菜,同学给我要了一杯水,让我涮菜,他们知道我在做化疗,胃黏膜太脆弱。但并没有更多特殊对待我,这也是我希望的。吃完饭,大家转到湖边咖啡馆聊天,阳光正好,风也正好。现在想起来,这么平常的一天,却是春节最美好的一天了。 △ 湖边咖啡馆的玩偶聚会吃饭时我肯定没戴口罩,其他同学也没戴!对了,想起来了,就是这天,我看见微博上有人说,钟南山带队去了武汉,调查新型冠状病毒肺炎。2003年非典,我正在北京实习,被困了几个月,对“钟南山”的名字印象深刻。当时谣传北京要封城,我亲眼看见一个三层楼的超市里粮食被大家哄抢买光了。难道是同学聚会上我被传染上了,现在才发热!?我想不明白。

△ 湖边咖啡馆的玩偶聚会吃饭时我肯定没戴口罩,其他同学也没戴!对了,想起来了,就是这天,我看见微博上有人说,钟南山带队去了武汉,调查新型冠状病毒肺炎。2003年非典,我正在北京实习,被困了几个月,对“钟南山”的名字印象深刻。当时谣传北京要封城,我亲眼看见一个三层楼的超市里粮食被大家哄抢买光了。难道是同学聚会上我被传染上了,现在才发热!?我想不明白。 我脑子里继续“追踪”被传染的可能性。同学聚会的第三天,1月22号,我很危险。那天我去了医院。我在吃靶向药,有很强的骨髓抑制作用,需要密切监控白细胞和中性粒细胞。那天就是检查血常规。那天我早晨一起床就看到坏消息,湖南确诊1例,就在长沙。出门前,我特别严肃地跟爸妈强调:专家说,新冠肺炎致死率较高的患者主要是老年人和有基础病的人——“我是后者,你们是前者,一屋子高危人群,要格外小心。”爸爸小声提醒妈妈,出去买菜一定要戴口罩。但他自己戴口罩却状况百出。先是里外搞反了,蓝色面朝内。然后又把上下搞反了,金属条戴到了下巴上。那天,医院进门要测体温,医生戴了口罩。但大街上,人群中,好像就我和爸爸两人戴着口罩。莫不是因其他人几乎都无防护,就让我也中招了?!当天化验结果出来了,白细胞2.7(正常人水平的下限是3.5),是我的一贯水平,还不到停药程度,但在当下,就显得很危险。本来有个同学说要带孩子过来看我,我担心自己容易感冒,发信息拒绝了。也是从那天起,我决定不再出门。坏消息一个接一个。我去了医院的第二天,23日,武汉宣布封城。紧接着湖北全省封闭,七部春节档电影集体撤档。我有个癌症病友微信群,每天几百条信息刷屏,满眼都是武汉、病人、医院、口罩、消毒液这些字样。每个人的情绪扔到这个大池子里,好像就能被稀释一点儿,好受一丁点。群里有个病友1月15日去过武汉同济医院血液科看病,呼吸科就在同一层,候诊时至少有200人!而那时除了她,几乎没人戴口罩。她回上海后意识到自己的危险,立刻自我隔离。有没有药不知道,年后能否继续治疗不知道,现在大家更关心她是否在医院被感染了。我和父亲那次长沙医院之行,也一样危险吗?万一中招,我可能直接就被拉到殡仪馆火化,那我的遗愿就无法实现了…..真希望不是新冠肺炎,再给我一点时间,我想把遗书写完。

我脑子里继续“追踪”被传染的可能性。同学聚会的第三天,1月22号,我很危险。那天我去了医院。我在吃靶向药,有很强的骨髓抑制作用,需要密切监控白细胞和中性粒细胞。那天就是检查血常规。那天我早晨一起床就看到坏消息,湖南确诊1例,就在长沙。出门前,我特别严肃地跟爸妈强调:专家说,新冠肺炎致死率较高的患者主要是老年人和有基础病的人——“我是后者,你们是前者,一屋子高危人群,要格外小心。”爸爸小声提醒妈妈,出去买菜一定要戴口罩。但他自己戴口罩却状况百出。先是里外搞反了,蓝色面朝内。然后又把上下搞反了,金属条戴到了下巴上。那天,医院进门要测体温,医生戴了口罩。但大街上,人群中,好像就我和爸爸两人戴着口罩。莫不是因其他人几乎都无防护,就让我也中招了?!当天化验结果出来了,白细胞2.7(正常人水平的下限是3.5),是我的一贯水平,还不到停药程度,但在当下,就显得很危险。本来有个同学说要带孩子过来看我,我担心自己容易感冒,发信息拒绝了。也是从那天起,我决定不再出门。坏消息一个接一个。我去了医院的第二天,23日,武汉宣布封城。紧接着湖北全省封闭,七部春节档电影集体撤档。我有个癌症病友微信群,每天几百条信息刷屏,满眼都是武汉、病人、医院、口罩、消毒液这些字样。每个人的情绪扔到这个大池子里,好像就能被稀释一点儿,好受一丁点。群里有个病友1月15日去过武汉同济医院血液科看病,呼吸科就在同一层,候诊时至少有200人!而那时除了她,几乎没人戴口罩。她回上海后意识到自己的危险,立刻自我隔离。有没有药不知道,年后能否继续治疗不知道,现在大家更关心她是否在医院被感染了。我和父亲那次长沙医院之行,也一样危险吗?万一中招,我可能直接就被拉到殡仪馆火化,那我的遗愿就无法实现了…..真希望不是新冠肺炎,再给我一点时间,我想把遗书写完。 就这样,回上海的第一晚上,我因发热辗转反侧。第二天,1月29日早上,没睡几个小时,天就亮了。我起床赶紧找出体温计。一量,36.5度。万幸!突然想起来,昨晚会不会是在药物作用下的“潮热”呢?不知道。不过武汉、湖北以及全国的疫情形势越来越严峻了,上海也越来越危险了。截至1月27日晚,上海累计发现确诊病例66人,最大88岁,最小7岁。2例病危,3例出院,1例死亡。还尚有129例疑似病例正在排查中。而新闻上说的潜在传染者究竟有多少,谁都不知道。我绝对不能被感染。我花了一年,才有了死于癌症的准备。但我哪能想到又冒出个冠状病毒,疯狂爆发。我不想死于这个病毒,我根本没有这个准备。医院,此时已经是危机潜伏的地方,而我为了活命,今天不得不再去一次。那种针必须28天注射一次,延迟不能超过3天。为了节省N95口罩,我自己坐地铁去医院。地铁空荡荡的,一列车只有七八个人。

就这样,回上海的第一晚上,我因发热辗转反侧。第二天,1月29日早上,没睡几个小时,天就亮了。我起床赶紧找出体温计。一量,36.5度。万幸!突然想起来,昨晚会不会是在药物作用下的“潮热”呢?不知道。不过武汉、湖北以及全国的疫情形势越来越严峻了,上海也越来越危险了。截至1月27日晚,上海累计发现确诊病例66人,最大88岁,最小7岁。2例病危,3例出院,1例死亡。还尚有129例疑似病例正在排查中。而新闻上说的潜在传染者究竟有多少,谁都不知道。我绝对不能被感染。我花了一年,才有了死于癌症的准备。但我哪能想到又冒出个冠状病毒,疯狂爆发。我不想死于这个病毒,我根本没有这个准备。医院,此时已经是危机潜伏的地方,而我为了活命,今天不得不再去一次。那种针必须28天注射一次,延迟不能超过3天。为了节省N95口罩,我自己坐地铁去医院。地铁空荡荡的,一列车只有七八个人。 △ 疫情期间上海空荡荡的地铁靠近地铁出口的医院小门关了,所有人从大门进出,保安用额温枪逐个地量体温。肌肉注射结束得很顺利。医院还没全面开诊,只有零星几个病人,我有点后悔,真不应该浪费珍贵的N95口罩,戴普通的防霾口罩也许就可以。

△ 疫情期间上海空荡荡的地铁靠近地铁出口的医院小门关了,所有人从大门进出,保安用额温枪逐个地量体温。肌肉注射结束得很顺利。医院还没全面开诊,只有零星几个病人,我有点后悔,真不应该浪费珍贵的N95口罩,戴普通的防霾口罩也许就可以。 我只有12个珍贵的N95口罩。在癌症死神把我带走之前,它们是我抵抗冠状病毒死神最重要的防线。知道武汉封城那天,我还在长沙,想到了口罩。但打开手机却发现,京东自营和天猫超市里的医用口罩缺货了。我扩大搜索范围,只有一家店还有N95口罩,3个38.8元。我有点心疼,选择数量2,犹豫了两分钟,改成数量4,下单付款。后来几天,网上的口罩全部“下架”、“卖光”。爸爸去药店也没买到。春节前的一个晚上,堂哥开车送来一包医用口罩,“械”准字的,很薄,做工粗糙,总比没有强。23日,快递送来了那12个保命的N95口罩。当时有朋友建议我尽早回上海,我很犹豫。去年,爸妈来上海照顾患病的我,被圈在二十多平米的屋子里,没有朋友、没有娱乐,压抑了很久。现在他俩回到熟悉的老家,轻松了许多。我不忍心提前结束他俩的假期。但每天,微博上的求助信息越来越多,各地的防控措施越来越严,我的恐慌浓重起来。还有,我只带了两个星期的药量,万一上海封城,我回不去,病情就会失控。我提出改签车票提前回上海,爸妈同意了。我清晰地记得这个长沙除夕夜,妈妈做了一桌丰盛的年夜饭。

我只有12个珍贵的N95口罩。在癌症死神把我带走之前,它们是我抵抗冠状病毒死神最重要的防线。知道武汉封城那天,我还在长沙,想到了口罩。但打开手机却发现,京东自营和天猫超市里的医用口罩缺货了。我扩大搜索范围,只有一家店还有N95口罩,3个38.8元。我有点心疼,选择数量2,犹豫了两分钟,改成数量4,下单付款。后来几天,网上的口罩全部“下架”、“卖光”。爸爸去药店也没买到。春节前的一个晚上,堂哥开车送来一包医用口罩,“械”准字的,很薄,做工粗糙,总比没有强。23日,快递送来了那12个保命的N95口罩。当时有朋友建议我尽早回上海,我很犹豫。去年,爸妈来上海照顾患病的我,被圈在二十多平米的屋子里,没有朋友、没有娱乐,压抑了很久。现在他俩回到熟悉的老家,轻松了许多。我不忍心提前结束他俩的假期。但每天,微博上的求助信息越来越多,各地的防控措施越来越严,我的恐慌浓重起来。还有,我只带了两个星期的药量,万一上海封城,我回不去,病情就会失控。我提出改签车票提前回上海,爸妈同意了。我清晰地记得这个长沙除夕夜,妈妈做了一桌丰盛的年夜饭。

△ 妈妈做的年夜饭但我们的生活被病毒搅得乱七八糟,就像去年被癌症搅得乱七八糟一样。

△ 妈妈做的年夜饭但我们的生活被病毒搅得乱七八糟,就像去年被癌症搅得乱七八糟一样。 一年多以前,2018年9月,上海。我跳槽、升职、加薪,忙得人都是雾蒙蒙的,也是那个月,我摸到乳房有个肿块。但觉得一切有奔头,就咬咬牙坚持下来,快过年了才去检查。乳腺癌2期。医生说,过完年安排做手术。我挺平静的,因为我知道乳腺癌的愈后还不错,做完手术,休息半年,还能回去工作。2019年2月8号,也是大年初四,我腰痛。到上海第一人民医院急诊拍CT,片子显示,癌细胞骨转移了,我的整个脊椎都黑了。癌症4期!我失去手术和放疗的机会,这下事大了。医生建议我采取姑息治疗,尽可能地延长生命,改善生存质量。但我还能活多久?3年,5年,还是更久,医生也不知道。我怕截瘫,那个星期就住院了,还错过了IMAX版的《流浪地球》,遗憾了一整年。化疗持续了6个月,夏天我进入内分泌治疗,口服药,希望肿瘤不要长大。身上不痛了,我离开轮椅。行动恢复正常,可以自己脱穿衣服、洗澡、走、跑、自己坐公交车。我又活蹦乱跳了。身体尽量维持的这半年,我想拼尽全力把自己的生活拉回正轨与平常。我还是会化妆,像以前一样,把自己收拾得好好的。我还把之前因工作忙没能顾及的爱好都发掘了出来:看了6部音乐剧,6、7部话剧,2、3场音乐会,和年轻女孩一起追星,练字,学播音,还想学编程。我必须每天都当日子过,必须都有所交代。9月份,我回到公司,原来的职位没有了,同事都对我挺客气的,但太客气了。我没有任何事情做了。我想万一这份工作没有了,我再怎么赚钱?父母都有退休金,生活无忧,但治疗就很难继续下去。有意思的是,那时我在微博上写剧评,中了投稿抽奖。今年初公司年会,居然又中了个kindle。真不知道这是幸运还是不幸。从上海回长沙过年时,我原计划每天练一小时字,学一小时英语,写完一篇论文,还要上完Python入门课程。癌症病人很懂得规划时间的。但现在,我从早到晚地在网上搜索口罩,看病毒科普知识、各种媒体报道,关注武汉、长沙和上海的疫情发展,真真假假的消息,我再也没去管学习计划了。

一年多以前,2018年9月,上海。我跳槽、升职、加薪,忙得人都是雾蒙蒙的,也是那个月,我摸到乳房有个肿块。但觉得一切有奔头,就咬咬牙坚持下来,快过年了才去检查。乳腺癌2期。医生说,过完年安排做手术。我挺平静的,因为我知道乳腺癌的愈后还不错,做完手术,休息半年,还能回去工作。2019年2月8号,也是大年初四,我腰痛。到上海第一人民医院急诊拍CT,片子显示,癌细胞骨转移了,我的整个脊椎都黑了。癌症4期!我失去手术和放疗的机会,这下事大了。医生建议我采取姑息治疗,尽可能地延长生命,改善生存质量。但我还能活多久?3年,5年,还是更久,医生也不知道。我怕截瘫,那个星期就住院了,还错过了IMAX版的《流浪地球》,遗憾了一整年。化疗持续了6个月,夏天我进入内分泌治疗,口服药,希望肿瘤不要长大。身上不痛了,我离开轮椅。行动恢复正常,可以自己脱穿衣服、洗澡、走、跑、自己坐公交车。我又活蹦乱跳了。身体尽量维持的这半年,我想拼尽全力把自己的生活拉回正轨与平常。我还是会化妆,像以前一样,把自己收拾得好好的。我还把之前因工作忙没能顾及的爱好都发掘了出来:看了6部音乐剧,6、7部话剧,2、3场音乐会,和年轻女孩一起追星,练字,学播音,还想学编程。我必须每天都当日子过,必须都有所交代。9月份,我回到公司,原来的职位没有了,同事都对我挺客气的,但太客气了。我没有任何事情做了。我想万一这份工作没有了,我再怎么赚钱?父母都有退休金,生活无忧,但治疗就很难继续下去。有意思的是,那时我在微博上写剧评,中了投稿抽奖。今年初公司年会,居然又中了个kindle。真不知道这是幸运还是不幸。从上海回长沙过年时,我原计划每天练一小时字,学一小时英语,写完一篇论文,还要上完Python入门课程。癌症病人很懂得规划时间的。但现在,我从早到晚地在网上搜索口罩,看病毒科普知识、各种媒体报道,关注武汉、长沙和上海的疫情发展,真真假假的消息,我再也没去管学习计划了。 我的遗书躺在电脑里已经有半年了。无论我如何将生活拉回正轨,我知道,有一件事我很可能拉不回来——死亡。网上说,4期乳腺癌的5年相对生存率为22%,这意味着,22%的人在确诊后能活过5年。但我会是那个幸运儿吗?我确实需要一封遗书——「我捐献眼角膜。并且捐献遗体给复旦医学院。」这是我的遗书开场白。我首先交代的是我的遗体。然后我一定要把爸妈托付给几个好友。「很不好意思地想拜托XX,督促我妈妈每年去做一个乳腺和卵巢癌筛查,还有我爸爸每年要去复查。」我爸喜欢拍照,妈喜欢制作小视频。「很不好意思地想拜托XX,每过两年帮我爸爸妈妈换一个手机,好不好?」我还要给我的小遗产——单反相机、尼康镜头、N本词典、百来本藏书、淘来的耳环项链胸针等小玩意儿,找到下一任合适的主人。「我有一个满钻船锚、一个松树枝带珍珠的和一个故宫扇子型的胸针,给XX,她提到过很喜欢。」对了,我喜欢歌。「哀思会上要放《樱花树下的家》和《不说再见》这两首歌。」《樱花树下的家》算是我母校武汉大学的“非官方”校歌,现在的小孩不怎么知道了。我们的武汉,正是2020年这个早春中国与世界最关注的地方。我们的武大,正是我生活了四年的地方,四年珞珈山樱花与东湖相伴。忘了说了,《不说再见》是我喜欢的综艺《声入人心》结束后,一个成员给所有人写的,有一句我最喜欢——“挥挥手道别,我的伙伴,不说再见就一定会再见。”

我的遗书躺在电脑里已经有半年了。无论我如何将生活拉回正轨,我知道,有一件事我很可能拉不回来——死亡。网上说,4期乳腺癌的5年相对生存率为22%,这意味着,22%的人在确诊后能活过5年。但我会是那个幸运儿吗?我确实需要一封遗书——「我捐献眼角膜。并且捐献遗体给复旦医学院。」这是我的遗书开场白。我首先交代的是我的遗体。然后我一定要把爸妈托付给几个好友。「很不好意思地想拜托XX,督促我妈妈每年去做一个乳腺和卵巢癌筛查,还有我爸爸每年要去复查。」我爸喜欢拍照,妈喜欢制作小视频。「很不好意思地想拜托XX,每过两年帮我爸爸妈妈换一个手机,好不好?」我还要给我的小遗产——单反相机、尼康镜头、N本词典、百来本藏书、淘来的耳环项链胸针等小玩意儿,找到下一任合适的主人。「我有一个满钻船锚、一个松树枝带珍珠的和一个故宫扇子型的胸针,给XX,她提到过很喜欢。」对了,我喜欢歌。「哀思会上要放《樱花树下的家》和《不说再见》这两首歌。」《樱花树下的家》算是我母校武汉大学的“非官方”校歌,现在的小孩不怎么知道了。我们的武汉,正是2020年这个早春中国与世界最关注的地方。我们的武大,正是我生活了四年的地方,四年珞珈山樱花与东湖相伴。忘了说了,《不说再见》是我喜欢的综艺《声入人心》结束后,一个成员给所有人写的,有一句我最喜欢——“挥挥手道别,我的伙伴,不说再见就一定会再见。” 2月3日,上海肿瘤医院年后开诊第一天。病友发来一张照片,早上大门口排的队超过500米,她等了将近两个小时。这样的人群密度太危险,只要有一两例冠状病毒感染者,就可以放倒一大片肿瘤病人。

2月3日,上海肿瘤医院年后开诊第一天。病友发来一张照片,早上大门口排的队超过500米,她等了将近两个小时。这样的人群密度太危险,只要有一两例冠状病毒感染者,就可以放倒一大片肿瘤病人。 △ 上海肿瘤医院开诊第一天排队的人新冠病毒,给我们肿瘤病人叠加了一层死亡的威胁。病友群里还在焦急地讨论,化疗推迟、中断,都和病毒相关。大家的情绪在发酵。微博上,无法透析的尿毒症患者、无血可用的白血病患者、被拒收的新确诊病人、化疗中断的病人发出求助,字字泣血。物伤其类,我担心有天,会不会我也求告无门?我和爸妈困在家里,那天大吵了一架。吵完后我觉得舒服一点儿。而为什么吵架,我到现在也没想起来。这一周,我打开电脑,抓紧修改遗书。之前,我打算死后把我的小房子委托给朋友出租,租金给爸妈补贴生活,后来想到还有房贷,就改主意了,但钱没想好怎么处理。「上海房子,请XX帮我卖掉,所得的钱最好不要一次性给我爸妈,免得他们受骗上当。」我在遗书上新加了这一条。

△ 上海肿瘤医院开诊第一天排队的人新冠病毒,给我们肿瘤病人叠加了一层死亡的威胁。病友群里还在焦急地讨论,化疗推迟、中断,都和病毒相关。大家的情绪在发酵。微博上,无法透析的尿毒症患者、无血可用的白血病患者、被拒收的新确诊病人、化疗中断的病人发出求助,字字泣血。物伤其类,我担心有天,会不会我也求告无门?我和爸妈困在家里,那天大吵了一架。吵完后我觉得舒服一点儿。而为什么吵架,我到现在也没想起来。这一周,我打开电脑,抓紧修改遗书。之前,我打算死后把我的小房子委托给朋友出租,租金给爸妈补贴生活,后来想到还有房贷,就改主意了,但钱没想好怎么处理。「上海房子,请XX帮我卖掉,所得的钱最好不要一次性给我爸妈,免得他们受骗上当。」我在遗书上新加了这一条。 2月5日,我必须继续一月一次去医院要抽血化验、开药、打针。对于癌症病人,规律治疗是唯一的保命途径。冒着被病毒感染致死的风险去保命,想起来又好气又好笑。N95口罩、护目镜、毛线帽子、一次性雨衣——路过玻璃橱窗时,我看自己变成一头大熊。爸爸也穿上了雨衣,他舍不得用N95,就戴了两个普通防霾口罩。医院门口出现了一个棚子,启用红外测温,所有人还必须验身份证或者医保卡。外地身份证的从另一个通道走,额外填表,二次测温。门诊楼里,人不少,都戴了口罩,还有别人的“一次性雨衣”,看着安心。也许是怕接触按键交叉感染,二楼的自助挂号机全关了,病人只能到人工窗口,一个挨一个,听到谁咳嗽一声,我都会吓一跳。有个七八十岁的老爷爷,弓着腰,颤巍巍跟着队伍往前挪。他耳朵背,也没预约。医生扯着嗓子喊,“老人家,现在没有预约都不给看了,看你年纪这么大,今天就破个例。”开完药,我上楼抽血,再去做输液港护理,插好针后排队输液。医院实行单向通行制,前门进后门出,比平时多绕了几个圈。我被N95口罩挂耳的带子紧紧地勒着耳朵根;护目镜的镜脚卡着头,太阳穴“突突”地疼;雨衣不透气,身上闷出了一身汗。今天要化验肝肾功能,我空腹来医院,等到坐下来输液时,眼前一阵发黑,恶心想吐。一直饿着肚子回到家,我把雨衣脱下来,卷成一团塞进垃圾袋里。我瘫在椅子上。动也不动,累得想哭。这才是我的第二关,还有两天的检查要闯。

2月5日,我必须继续一月一次去医院要抽血化验、开药、打针。对于癌症病人,规律治疗是唯一的保命途径。冒着被病毒感染致死的风险去保命,想起来又好气又好笑。N95口罩、护目镜、毛线帽子、一次性雨衣——路过玻璃橱窗时,我看自己变成一头大熊。爸爸也穿上了雨衣,他舍不得用N95,就戴了两个普通防霾口罩。医院门口出现了一个棚子,启用红外测温,所有人还必须验身份证或者医保卡。外地身份证的从另一个通道走,额外填表,二次测温。门诊楼里,人不少,都戴了口罩,还有别人的“一次性雨衣”,看着安心。也许是怕接触按键交叉感染,二楼的自助挂号机全关了,病人只能到人工窗口,一个挨一个,听到谁咳嗽一声,我都会吓一跳。有个七八十岁的老爷爷,弓着腰,颤巍巍跟着队伍往前挪。他耳朵背,也没预约。医生扯着嗓子喊,“老人家,现在没有预约都不给看了,看你年纪这么大,今天就破个例。”开完药,我上楼抽血,再去做输液港护理,插好针后排队输液。医院实行单向通行制,前门进后门出,比平时多绕了几个圈。我被N95口罩挂耳的带子紧紧地勒着耳朵根;护目镜的镜脚卡着头,太阳穴“突突”地疼;雨衣不透气,身上闷出了一身汗。今天要化验肝肾功能,我空腹来医院,等到坐下来输液时,眼前一阵发黑,恶心想吐。一直饿着肚子回到家,我把雨衣脱下来,卷成一团塞进垃圾袋里。我瘫在椅子上。动也不动,累得想哭。这才是我的第二关,还有两天的检查要闯。 2月6日,我再去医院,做B超、胸部CT和核磁检查,是两月一次的常规评估检查,只要病灶没扩大或出现新的转移,就算胜利“续命”。仍然是大熊,口罩、护目镜、帽子、雨衣样样齐全。N95口罩就放在客厅里,每次去医院前,我在心里默默地数,“用掉一个,还有8个,还有7个,还有5个……”那天医院的核磁等待室里有二三十个人,大家都戴着口罩,自觉分散坐着。“你得去发热门诊!”我刚坐到角落里,就听见护士大声说。聚在前台的人群立马散开。一位戴口罩的黑衣男士跟在全副武装的医生后面走了出去。门口的人群立即后退。“我是浙江人,但我完化疗就一直住在上海的。”一个身材高大的光头女人挤在分诊台,嗓门很大。“你叫什么,旁边坐会儿,待会儿再量,不然你量三次都高,只能去发热门诊了。”护士说。一个戴毛线帽子的女人在我旁边坐下,她刚量了第二次体温,还是高。我向外挪了个座位。“我是因为跑过来热的,真的,我一直住在上海的。” 她转头看我笑了笑。我没有回应,她又跟我搭腔,“你身上的衣服网上买的吗?是防护服吧?”“不是,就是一次性雨衣。”过了一会儿,她又转过头来,“哎呦我都不敢去测了。”她第三次测温终于通过了。终于轮到我了,37度6!难道不幸中招了!?护士叫我到旁边坐一会儿再量。我心里嘀咕,我进门时量体温都正常啊,会不会是体温枪过热啊?我听从爸爸意见,把衣服解开,去门外站了会儿,回来再量,36度9。护士还有点不满意,“哎你刚才出去了,都量不准了——算了算了。”我不太服气,想再量一次,犹豫了一下,还是微微胆怯,非常时期就不争这口气了。在准备室,我按要求取下有金属条的口罩,脱掉雨衣、护目镜、帽子和衣服,换上拖鞋,穿上检查服——刚刚从上个病人身上脱下来,还带着余温。我走进核磁室,前个病人从检查台上下来,医生就催我趴上去,放脸的垫子没有消毒,我闻到别人的香水味儿和油脂味儿。我只有祈祷这个密闭房间里,没有新冠肺炎病毒感染者。

2月6日,我再去医院,做B超、胸部CT和核磁检查,是两月一次的常规评估检查,只要病灶没扩大或出现新的转移,就算胜利“续命”。仍然是大熊,口罩、护目镜、帽子、雨衣样样齐全。N95口罩就放在客厅里,每次去医院前,我在心里默默地数,“用掉一个,还有8个,还有7个,还有5个……”那天医院的核磁等待室里有二三十个人,大家都戴着口罩,自觉分散坐着。“你得去发热门诊!”我刚坐到角落里,就听见护士大声说。聚在前台的人群立马散开。一位戴口罩的黑衣男士跟在全副武装的医生后面走了出去。门口的人群立即后退。“我是浙江人,但我完化疗就一直住在上海的。”一个身材高大的光头女人挤在分诊台,嗓门很大。“你叫什么,旁边坐会儿,待会儿再量,不然你量三次都高,只能去发热门诊了。”护士说。一个戴毛线帽子的女人在我旁边坐下,她刚量了第二次体温,还是高。我向外挪了个座位。“我是因为跑过来热的,真的,我一直住在上海的。” 她转头看我笑了笑。我没有回应,她又跟我搭腔,“你身上的衣服网上买的吗?是防护服吧?”“不是,就是一次性雨衣。”过了一会儿,她又转过头来,“哎呦我都不敢去测了。”她第三次测温终于通过了。终于轮到我了,37度6!难道不幸中招了!?护士叫我到旁边坐一会儿再量。我心里嘀咕,我进门时量体温都正常啊,会不会是体温枪过热啊?我听从爸爸意见,把衣服解开,去门外站了会儿,回来再量,36度9。护士还有点不满意,“哎你刚才出去了,都量不准了——算了算了。”我不太服气,想再量一次,犹豫了一下,还是微微胆怯,非常时期就不争这口气了。在准备室,我按要求取下有金属条的口罩,脱掉雨衣、护目镜、帽子和衣服,换上拖鞋,穿上检查服——刚刚从上个病人身上脱下来,还带着余温。我走进核磁室,前个病人从检查台上下来,医生就催我趴上去,放脸的垫子没有消毒,我闻到别人的香水味儿和油脂味儿。我只有祈祷这个密闭房间里,没有新冠肺炎病毒感染者。 2月7日,小雨停了,天还是阴沉沉的。今天还要做核磁检查。等候时,一个病人开玩笑,“好像没听说癌症病人得肺炎呀,是不是癌细胞跟病毒相克?说不定来个病毒,就把我身上的癌细胞消灭了!”我想反驳,利用病毒杀死癌细胞的想法,目前还在研究阶段——但我心里真希望它能“以毒攻毒”啊!我突然想到2019年春节,我想选IMAX厅、最贵的厅去看《流浪地球》,没想到初四就入院了,那个年,过得冷冷清清。2020年春节特别不太平,我又错过《中国女排》和《紧急救援》。但这一次是撤档,还总是会上的。希望总归是能续上的。我又想到我遗书还躺在电脑里。我断断续续地写到了2020年春节前后。从上海写到长沙,从长沙写到上海。即便是乳腺癌四期,我还能体面地、正常地生活,在死亡来临之前,有充足时间跟家人从容告别。但现在一旦感染,就要被隔离,常规治疗会中断,肿瘤会生长,工作会再被打断。最后,我不是被病毒吞噬,就是被一团乱麻的生活捆绑窒息。和死亡耗了这么久,我对死不再有强烈的感情,但我不能先败给冠状病毒。某种意义上,我接受了早逝于癌症,但我没想到,也不能接受提早逝于病毒。我不想再写一版我的遗书。我在医院里坐着,边想边等。胸部CT结果终于出来了,我的两肺纹理清晰,右肺中叶新增一枚微小结节。我暂时没被冠形病毒入侵!我遗书中写下的“捐献眼角膜和遗体”能实现了。我不用新写一版我的遗书了。我只想面对一次死亡。

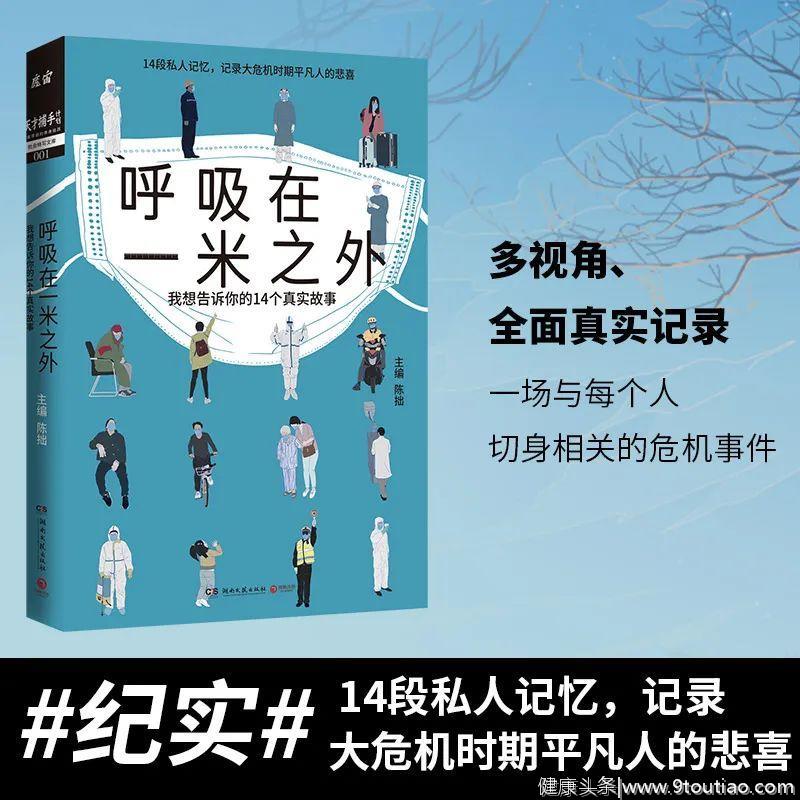

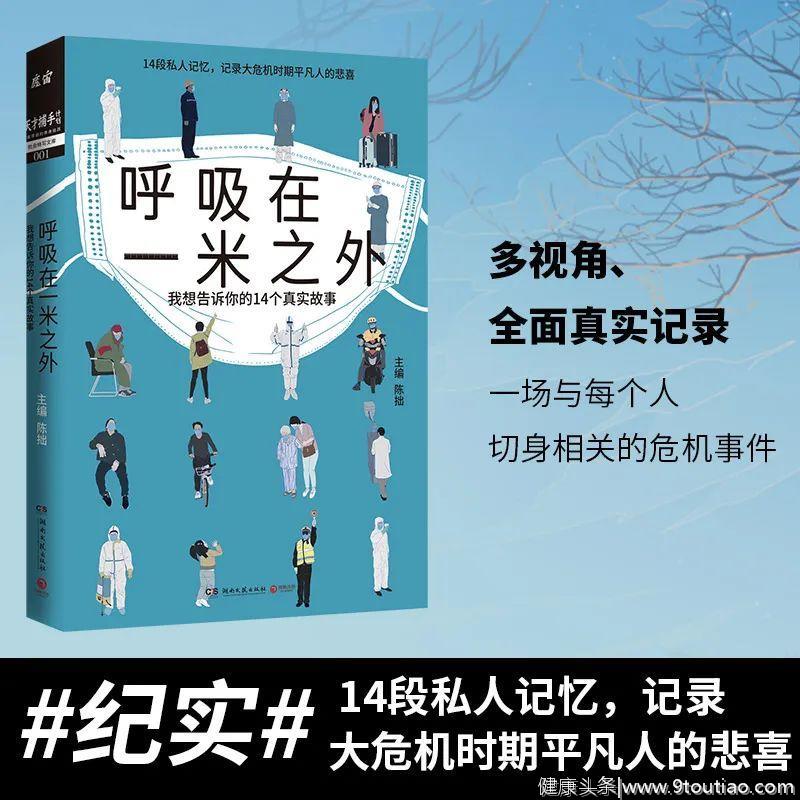

2月7日,小雨停了,天还是阴沉沉的。今天还要做核磁检查。等候时,一个病人开玩笑,“好像没听说癌症病人得肺炎呀,是不是癌细胞跟病毒相克?说不定来个病毒,就把我身上的癌细胞消灭了!”我想反驳,利用病毒杀死癌细胞的想法,目前还在研究阶段——但我心里真希望它能“以毒攻毒”啊!我突然想到2019年春节,我想选IMAX厅、最贵的厅去看《流浪地球》,没想到初四就入院了,那个年,过得冷冷清清。2020年春节特别不太平,我又错过《中国女排》和《紧急救援》。但这一次是撤档,还总是会上的。希望总归是能续上的。我又想到我遗书还躺在电脑里。我断断续续地写到了2020年春节前后。从上海写到长沙,从长沙写到上海。即便是乳腺癌四期,我还能体面地、正常地生活,在死亡来临之前,有充足时间跟家人从容告别。但现在一旦感染,就要被隔离,常规治疗会中断,肿瘤会生长,工作会再被打断。最后,我不是被病毒吞噬,就是被一团乱麻的生活捆绑窒息。和死亡耗了这么久,我对死不再有强烈的感情,但我不能先败给冠状病毒。某种意义上,我接受了早逝于癌症,但我没想到,也不能接受提早逝于病毒。我不想再写一版我的遗书。我在医院里坐着,边想边等。胸部CT结果终于出来了,我的两肺纹理清晰,右肺中叶新增一枚微小结节。我暂时没被冠形病毒入侵!我遗书中写下的“捐献眼角膜和遗体”能实现了。我不用新写一版我的遗书了。我只想面对一次死亡。 对了,我的哀思会上那两首歌都得放啊!除了《不说再见》,《樱花树下的家》就是写我们武大的,你听听——半个月亮珞珈那面爬上来 又是一年三月樱花开 这一别将是三年还五载 明年花开你还来不来 真想这一辈子坐在樱花树下 弹着我的破吉他 雪白的花瓣贴着脸颊飘落下 美丽樱园我的家 蓝蓝的天空有朵朝北飞的云彩 燕子来自南方悄悄把春天捎来 绿色的春风吹开了今年的故事 你不经意离开摘朵花儿头上戴 ……终于向天空敞开你广阔的胸怀 用青春为大地漂出了自己的色彩 流浪的小孩感到了疲惫的时候 樱花树下的家 盛开着等你回来 ……田静后记: 这个故事,出自公众号天才捕手计划,正是因为有许多像阿兰这样女孩,认清了生命悲凉的底色,依然用尽全力地生活,这种生命力才战胜了强大的瘟疫。 类似的故事,经常在医院里发生,只是绝大多数我们并不知道。 最近天才捕收计划出了一本书,讲述医院里的特殊经历,但它又和我们紧密相关——因为里面包含了一个你我都经历过的特殊时期。 这本书叫《呼吸在一米之外》。

对了,我的哀思会上那两首歌都得放啊!除了《不说再见》,《樱花树下的家》就是写我们武大的,你听听——半个月亮珞珈那面爬上来 又是一年三月樱花开 这一别将是三年还五载 明年花开你还来不来 真想这一辈子坐在樱花树下 弹着我的破吉他 雪白的花瓣贴着脸颊飘落下 美丽樱园我的家 蓝蓝的天空有朵朝北飞的云彩 燕子来自南方悄悄把春天捎来 绿色的春风吹开了今年的故事 你不经意离开摘朵花儿头上戴 ……终于向天空敞开你广阔的胸怀 用青春为大地漂出了自己的色彩 流浪的小孩感到了疲惫的时候 樱花树下的家 盛开着等你回来 ……田静后记: 这个故事,出自公众号天才捕手计划,正是因为有许多像阿兰这样女孩,认清了生命悲凉的底色,依然用尽全力地生活,这种生命力才战胜了强大的瘟疫。 类似的故事,经常在医院里发生,只是绝大多数我们并不知道。 最近天才捕收计划出了一本书,讲述医院里的特殊经历,但它又和我们紧密相关——因为里面包含了一个你我都经历过的特殊时期。 这本书叫《呼吸在一米之外》。 开始做这件事,是几个月前疫情最严重的时期,天才捕手计划的主理人陈拙给700位医生发了一封信: 他们有的就在武汉对抗新冠病毒的一线,有的在偏远小镇,有来自传染科、急诊科的、妇科和眼科。

开始做这件事,是几个月前疫情最严重的时期,天才捕手计划的主理人陈拙给700位医生发了一封信: 他们有的就在武汉对抗新冠病毒的一线,有的在偏远小镇,有来自传染科、急诊科的、妇科和眼科。

我认识一个女孩阿兰,她是乳腺癌四期,挣扎在死亡边缘已经一年多了。

今年年初,阿兰度过了一段极其魔幻的日子,不知道自己会先被癌细胞侵占,还是先死于新冠病毒。

因为对于癌症病人,规律治疗是唯一的保命途径,她必须冒着被病毒感染致死的风险,拖着比常人虚弱的身体,每隔几天就要去医院抽血化验、开药打针,只为续命。

想想还有点黑色幽默。

而阿兰只有宝贵的12只N95口罩,她本来已经平静地接受了最终会死于癌症的宿命,这时候突然萌生起求生的斗志。

因为她说:“我不想再写一版我的遗书了。”

12只口罩能打败肆虐全球的病毒吗?阿兰后来怎么样了?

(ID:storyhaunting)2020年1月28日,大年初四。高铁上人很少,前后排都空着。我和父亲、母亲戴着N95口罩,努力费劲地呼吸了7个小时,除了吃饭没摘下。一路从长沙老家回到上海的家里,精疲力尽。晚上,我突然脸上发热。我悄悄挪到远离电取暖器的地方。过了会儿,还是热。我偷偷跑了几趟卫生间。镜子里,双颊红通通的。用手背试额头、脸颊,比平时温度都高。体温计就在客厅的药箱里,我不敢去拿,怕爸妈知道吓到他俩。我是一个乳腺癌四期的30多岁的女孩,我挣扎于癌症之中,死亡边缘已经一年了。难道,我竟然要被新冠病毒提前送离人世?我的遗书才写了一半。身上燥得很,翻来覆去地睡不着。我胡思乱想。如果感染了,应该不是在长沙,那几天我们几乎没出过门,小区里据说也没从武汉回来的人。那是在高铁上中的招吗?可我没和别的乘客接触啊。十天前,1月19日,我们一家三口搭高铁从上海回长沙老家过年。车厢里除了我,没人戴口罩——包括我父母。我戴口罩不是因为病毒,而是因为癌症。2019年我做了十几次化疗,随后口服靶向药,白细胞一直低于正常水平,免疫力差,感冒要一个多月才好。所以外出总戴口罩。应该也不是父母那时被感染了,再传给了我,他们并无症状。我记得第二天,1月20日,长沙天气不错。爸妈忙着洗刷,收拾空了一年的房子。我仔细化了妆,出门参加同学聚会。湘菜馆生意火爆,提前预定才有桌子,香辣味儿让人精神一振。那天吃到久违的湘菜,同学给我要了一杯水,让我涮菜,他们知道我在做化疗,胃黏膜太脆弱。但并没有更多特殊对待我,这也是我希望的。吃完饭,大家转到湖边咖啡馆聊天,阳光正好,风也正好。现在想起来,这么平常的一天,却是春节最美好的一天了。

(ID:storyhaunting)2020年1月28日,大年初四。高铁上人很少,前后排都空着。我和父亲、母亲戴着N95口罩,努力费劲地呼吸了7个小时,除了吃饭没摘下。一路从长沙老家回到上海的家里,精疲力尽。晚上,我突然脸上发热。我悄悄挪到远离电取暖器的地方。过了会儿,还是热。我偷偷跑了几趟卫生间。镜子里,双颊红通通的。用手背试额头、脸颊,比平时温度都高。体温计就在客厅的药箱里,我不敢去拿,怕爸妈知道吓到他俩。我是一个乳腺癌四期的30多岁的女孩,我挣扎于癌症之中,死亡边缘已经一年了。难道,我竟然要被新冠病毒提前送离人世?我的遗书才写了一半。身上燥得很,翻来覆去地睡不着。我胡思乱想。如果感染了,应该不是在长沙,那几天我们几乎没出过门,小区里据说也没从武汉回来的人。那是在高铁上中的招吗?可我没和别的乘客接触啊。十天前,1月19日,我们一家三口搭高铁从上海回长沙老家过年。车厢里除了我,没人戴口罩——包括我父母。我戴口罩不是因为病毒,而是因为癌症。2019年我做了十几次化疗,随后口服靶向药,白细胞一直低于正常水平,免疫力差,感冒要一个多月才好。所以外出总戴口罩。应该也不是父母那时被感染了,再传给了我,他们并无症状。我记得第二天,1月20日,长沙天气不错。爸妈忙着洗刷,收拾空了一年的房子。我仔细化了妆,出门参加同学聚会。湘菜馆生意火爆,提前预定才有桌子,香辣味儿让人精神一振。那天吃到久违的湘菜,同学给我要了一杯水,让我涮菜,他们知道我在做化疗,胃黏膜太脆弱。但并没有更多特殊对待我,这也是我希望的。吃完饭,大家转到湖边咖啡馆聊天,阳光正好,风也正好。现在想起来,这么平常的一天,却是春节最美好的一天了。 △ 湖边咖啡馆的玩偶聚会吃饭时我肯定没戴口罩,其他同学也没戴!对了,想起来了,就是这天,我看见微博上有人说,钟南山带队去了武汉,调查新型冠状病毒肺炎。2003年非典,我正在北京实习,被困了几个月,对“钟南山”的名字印象深刻。当时谣传北京要封城,我亲眼看见一个三层楼的超市里粮食被大家哄抢买光了。难道是同学聚会上我被传染上了,现在才发热!?我想不明白。

△ 湖边咖啡馆的玩偶聚会吃饭时我肯定没戴口罩,其他同学也没戴!对了,想起来了,就是这天,我看见微博上有人说,钟南山带队去了武汉,调查新型冠状病毒肺炎。2003年非典,我正在北京实习,被困了几个月,对“钟南山”的名字印象深刻。当时谣传北京要封城,我亲眼看见一个三层楼的超市里粮食被大家哄抢买光了。难道是同学聚会上我被传染上了,现在才发热!?我想不明白。 我脑子里继续“追踪”被传染的可能性。同学聚会的第三天,1月22号,我很危险。那天我去了医院。我在吃靶向药,有很强的骨髓抑制作用,需要密切监控白细胞和中性粒细胞。那天就是检查血常规。那天我早晨一起床就看到坏消息,湖南确诊1例,就在长沙。出门前,我特别严肃地跟爸妈强调:专家说,新冠肺炎致死率较高的患者主要是老年人和有基础病的人——“我是后者,你们是前者,一屋子高危人群,要格外小心。”爸爸小声提醒妈妈,出去买菜一定要戴口罩。但他自己戴口罩却状况百出。先是里外搞反了,蓝色面朝内。然后又把上下搞反了,金属条戴到了下巴上。那天,医院进门要测体温,医生戴了口罩。但大街上,人群中,好像就我和爸爸两人戴着口罩。莫不是因其他人几乎都无防护,就让我也中招了?!当天化验结果出来了,白细胞2.7(正常人水平的下限是3.5),是我的一贯水平,还不到停药程度,但在当下,就显得很危险。本来有个同学说要带孩子过来看我,我担心自己容易感冒,发信息拒绝了。也是从那天起,我决定不再出门。坏消息一个接一个。我去了医院的第二天,23日,武汉宣布封城。紧接着湖北全省封闭,七部春节档电影集体撤档。我有个癌症病友微信群,每天几百条信息刷屏,满眼都是武汉、病人、医院、口罩、消毒液这些字样。每个人的情绪扔到这个大池子里,好像就能被稀释一点儿,好受一丁点。群里有个病友1月15日去过武汉同济医院血液科看病,呼吸科就在同一层,候诊时至少有200人!而那时除了她,几乎没人戴口罩。她回上海后意识到自己的危险,立刻自我隔离。有没有药不知道,年后能否继续治疗不知道,现在大家更关心她是否在医院被感染了。我和父亲那次长沙医院之行,也一样危险吗?万一中招,我可能直接就被拉到殡仪馆火化,那我的遗愿就无法实现了…..真希望不是新冠肺炎,再给我一点时间,我想把遗书写完。

我脑子里继续“追踪”被传染的可能性。同学聚会的第三天,1月22号,我很危险。那天我去了医院。我在吃靶向药,有很强的骨髓抑制作用,需要密切监控白细胞和中性粒细胞。那天就是检查血常规。那天我早晨一起床就看到坏消息,湖南确诊1例,就在长沙。出门前,我特别严肃地跟爸妈强调:专家说,新冠肺炎致死率较高的患者主要是老年人和有基础病的人——“我是后者,你们是前者,一屋子高危人群,要格外小心。”爸爸小声提醒妈妈,出去买菜一定要戴口罩。但他自己戴口罩却状况百出。先是里外搞反了,蓝色面朝内。然后又把上下搞反了,金属条戴到了下巴上。那天,医院进门要测体温,医生戴了口罩。但大街上,人群中,好像就我和爸爸两人戴着口罩。莫不是因其他人几乎都无防护,就让我也中招了?!当天化验结果出来了,白细胞2.7(正常人水平的下限是3.5),是我的一贯水平,还不到停药程度,但在当下,就显得很危险。本来有个同学说要带孩子过来看我,我担心自己容易感冒,发信息拒绝了。也是从那天起,我决定不再出门。坏消息一个接一个。我去了医院的第二天,23日,武汉宣布封城。紧接着湖北全省封闭,七部春节档电影集体撤档。我有个癌症病友微信群,每天几百条信息刷屏,满眼都是武汉、病人、医院、口罩、消毒液这些字样。每个人的情绪扔到这个大池子里,好像就能被稀释一点儿,好受一丁点。群里有个病友1月15日去过武汉同济医院血液科看病,呼吸科就在同一层,候诊时至少有200人!而那时除了她,几乎没人戴口罩。她回上海后意识到自己的危险,立刻自我隔离。有没有药不知道,年后能否继续治疗不知道,现在大家更关心她是否在医院被感染了。我和父亲那次长沙医院之行,也一样危险吗?万一中招,我可能直接就被拉到殡仪馆火化,那我的遗愿就无法实现了…..真希望不是新冠肺炎,再给我一点时间,我想把遗书写完。 就这样,回上海的第一晚上,我因发热辗转反侧。第二天,1月29日早上,没睡几个小时,天就亮了。我起床赶紧找出体温计。一量,36.5度。万幸!突然想起来,昨晚会不会是在药物作用下的“潮热”呢?不知道。不过武汉、湖北以及全国的疫情形势越来越严峻了,上海也越来越危险了。截至1月27日晚,上海累计发现确诊病例66人,最大88岁,最小7岁。2例病危,3例出院,1例死亡。还尚有129例疑似病例正在排查中。而新闻上说的潜在传染者究竟有多少,谁都不知道。我绝对不能被感染。我花了一年,才有了死于癌症的准备。但我哪能想到又冒出个冠状病毒,疯狂爆发。我不想死于这个病毒,我根本没有这个准备。医院,此时已经是危机潜伏的地方,而我为了活命,今天不得不再去一次。那种针必须28天注射一次,延迟不能超过3天。为了节省N95口罩,我自己坐地铁去医院。地铁空荡荡的,一列车只有七八个人。

就这样,回上海的第一晚上,我因发热辗转反侧。第二天,1月29日早上,没睡几个小时,天就亮了。我起床赶紧找出体温计。一量,36.5度。万幸!突然想起来,昨晚会不会是在药物作用下的“潮热”呢?不知道。不过武汉、湖北以及全国的疫情形势越来越严峻了,上海也越来越危险了。截至1月27日晚,上海累计发现确诊病例66人,最大88岁,最小7岁。2例病危,3例出院,1例死亡。还尚有129例疑似病例正在排查中。而新闻上说的潜在传染者究竟有多少,谁都不知道。我绝对不能被感染。我花了一年,才有了死于癌症的准备。但我哪能想到又冒出个冠状病毒,疯狂爆发。我不想死于这个病毒,我根本没有这个准备。医院,此时已经是危机潜伏的地方,而我为了活命,今天不得不再去一次。那种针必须28天注射一次,延迟不能超过3天。为了节省N95口罩,我自己坐地铁去医院。地铁空荡荡的,一列车只有七八个人。 △ 疫情期间上海空荡荡的地铁靠近地铁出口的医院小门关了,所有人从大门进出,保安用额温枪逐个地量体温。肌肉注射结束得很顺利。医院还没全面开诊,只有零星几个病人,我有点后悔,真不应该浪费珍贵的N95口罩,戴普通的防霾口罩也许就可以。

△ 疫情期间上海空荡荡的地铁靠近地铁出口的医院小门关了,所有人从大门进出,保安用额温枪逐个地量体温。肌肉注射结束得很顺利。医院还没全面开诊,只有零星几个病人,我有点后悔,真不应该浪费珍贵的N95口罩,戴普通的防霾口罩也许就可以。 我只有12个珍贵的N95口罩。在癌症死神把我带走之前,它们是我抵抗冠状病毒死神最重要的防线。知道武汉封城那天,我还在长沙,想到了口罩。但打开手机却发现,京东自营和天猫超市里的医用口罩缺货了。我扩大搜索范围,只有一家店还有N95口罩,3个38.8元。我有点心疼,选择数量2,犹豫了两分钟,改成数量4,下单付款。后来几天,网上的口罩全部“下架”、“卖光”。爸爸去药店也没买到。春节前的一个晚上,堂哥开车送来一包医用口罩,“械”准字的,很薄,做工粗糙,总比没有强。23日,快递送来了那12个保命的N95口罩。当时有朋友建议我尽早回上海,我很犹豫。去年,爸妈来上海照顾患病的我,被圈在二十多平米的屋子里,没有朋友、没有娱乐,压抑了很久。现在他俩回到熟悉的老家,轻松了许多。我不忍心提前结束他俩的假期。但每天,微博上的求助信息越来越多,各地的防控措施越来越严,我的恐慌浓重起来。还有,我只带了两个星期的药量,万一上海封城,我回不去,病情就会失控。我提出改签车票提前回上海,爸妈同意了。我清晰地记得这个长沙除夕夜,妈妈做了一桌丰盛的年夜饭。

我只有12个珍贵的N95口罩。在癌症死神把我带走之前,它们是我抵抗冠状病毒死神最重要的防线。知道武汉封城那天,我还在长沙,想到了口罩。但打开手机却发现,京东自营和天猫超市里的医用口罩缺货了。我扩大搜索范围,只有一家店还有N95口罩,3个38.8元。我有点心疼,选择数量2,犹豫了两分钟,改成数量4,下单付款。后来几天,网上的口罩全部“下架”、“卖光”。爸爸去药店也没买到。春节前的一个晚上,堂哥开车送来一包医用口罩,“械”准字的,很薄,做工粗糙,总比没有强。23日,快递送来了那12个保命的N95口罩。当时有朋友建议我尽早回上海,我很犹豫。去年,爸妈来上海照顾患病的我,被圈在二十多平米的屋子里,没有朋友、没有娱乐,压抑了很久。现在他俩回到熟悉的老家,轻松了许多。我不忍心提前结束他俩的假期。但每天,微博上的求助信息越来越多,各地的防控措施越来越严,我的恐慌浓重起来。还有,我只带了两个星期的药量,万一上海封城,我回不去,病情就会失控。我提出改签车票提前回上海,爸妈同意了。我清晰地记得这个长沙除夕夜,妈妈做了一桌丰盛的年夜饭。 △ 妈妈做的年夜饭但我们的生活被病毒搅得乱七八糟,就像去年被癌症搅得乱七八糟一样。

△ 妈妈做的年夜饭但我们的生活被病毒搅得乱七八糟,就像去年被癌症搅得乱七八糟一样。 一年多以前,2018年9月,上海。我跳槽、升职、加薪,忙得人都是雾蒙蒙的,也是那个月,我摸到乳房有个肿块。但觉得一切有奔头,就咬咬牙坚持下来,快过年了才去检查。乳腺癌2期。医生说,过完年安排做手术。我挺平静的,因为我知道乳腺癌的愈后还不错,做完手术,休息半年,还能回去工作。2019年2月8号,也是大年初四,我腰痛。到上海第一人民医院急诊拍CT,片子显示,癌细胞骨转移了,我的整个脊椎都黑了。癌症4期!我失去手术和放疗的机会,这下事大了。医生建议我采取姑息治疗,尽可能地延长生命,改善生存质量。但我还能活多久?3年,5年,还是更久,医生也不知道。我怕截瘫,那个星期就住院了,还错过了IMAX版的《流浪地球》,遗憾了一整年。化疗持续了6个月,夏天我进入内分泌治疗,口服药,希望肿瘤不要长大。身上不痛了,我离开轮椅。行动恢复正常,可以自己脱穿衣服、洗澡、走、跑、自己坐公交车。我又活蹦乱跳了。身体尽量维持的这半年,我想拼尽全力把自己的生活拉回正轨与平常。我还是会化妆,像以前一样,把自己收拾得好好的。我还把之前因工作忙没能顾及的爱好都发掘了出来:看了6部音乐剧,6、7部话剧,2、3场音乐会,和年轻女孩一起追星,练字,学播音,还想学编程。我必须每天都当日子过,必须都有所交代。9月份,我回到公司,原来的职位没有了,同事都对我挺客气的,但太客气了。我没有任何事情做了。我想万一这份工作没有了,我再怎么赚钱?父母都有退休金,生活无忧,但治疗就很难继续下去。有意思的是,那时我在微博上写剧评,中了投稿抽奖。今年初公司年会,居然又中了个kindle。真不知道这是幸运还是不幸。从上海回长沙过年时,我原计划每天练一小时字,学一小时英语,写完一篇论文,还要上完Python入门课程。癌症病人很懂得规划时间的。但现在,我从早到晚地在网上搜索口罩,看病毒科普知识、各种媒体报道,关注武汉、长沙和上海的疫情发展,真真假假的消息,我再也没去管学习计划了。

一年多以前,2018年9月,上海。我跳槽、升职、加薪,忙得人都是雾蒙蒙的,也是那个月,我摸到乳房有个肿块。但觉得一切有奔头,就咬咬牙坚持下来,快过年了才去检查。乳腺癌2期。医生说,过完年安排做手术。我挺平静的,因为我知道乳腺癌的愈后还不错,做完手术,休息半年,还能回去工作。2019年2月8号,也是大年初四,我腰痛。到上海第一人民医院急诊拍CT,片子显示,癌细胞骨转移了,我的整个脊椎都黑了。癌症4期!我失去手术和放疗的机会,这下事大了。医生建议我采取姑息治疗,尽可能地延长生命,改善生存质量。但我还能活多久?3年,5年,还是更久,医生也不知道。我怕截瘫,那个星期就住院了,还错过了IMAX版的《流浪地球》,遗憾了一整年。化疗持续了6个月,夏天我进入内分泌治疗,口服药,希望肿瘤不要长大。身上不痛了,我离开轮椅。行动恢复正常,可以自己脱穿衣服、洗澡、走、跑、自己坐公交车。我又活蹦乱跳了。身体尽量维持的这半年,我想拼尽全力把自己的生活拉回正轨与平常。我还是会化妆,像以前一样,把自己收拾得好好的。我还把之前因工作忙没能顾及的爱好都发掘了出来:看了6部音乐剧,6、7部话剧,2、3场音乐会,和年轻女孩一起追星,练字,学播音,还想学编程。我必须每天都当日子过,必须都有所交代。9月份,我回到公司,原来的职位没有了,同事都对我挺客气的,但太客气了。我没有任何事情做了。我想万一这份工作没有了,我再怎么赚钱?父母都有退休金,生活无忧,但治疗就很难继续下去。有意思的是,那时我在微博上写剧评,中了投稿抽奖。今年初公司年会,居然又中了个kindle。真不知道这是幸运还是不幸。从上海回长沙过年时,我原计划每天练一小时字,学一小时英语,写完一篇论文,还要上完Python入门课程。癌症病人很懂得规划时间的。但现在,我从早到晚地在网上搜索口罩,看病毒科普知识、各种媒体报道,关注武汉、长沙和上海的疫情发展,真真假假的消息,我再也没去管学习计划了。 我的遗书躺在电脑里已经有半年了。无论我如何将生活拉回正轨,我知道,有一件事我很可能拉不回来——死亡。网上说,4期乳腺癌的5年相对生存率为22%,这意味着,22%的人在确诊后能活过5年。但我会是那个幸运儿吗?我确实需要一封遗书——「我捐献眼角膜。并且捐献遗体给复旦医学院。」这是我的遗书开场白。我首先交代的是我的遗体。然后我一定要把爸妈托付给几个好友。「很不好意思地想拜托XX,督促我妈妈每年去做一个乳腺和卵巢癌筛查,还有我爸爸每年要去复查。」我爸喜欢拍照,妈喜欢制作小视频。「很不好意思地想拜托XX,每过两年帮我爸爸妈妈换一个手机,好不好?」我还要给我的小遗产——单反相机、尼康镜头、N本词典、百来本藏书、淘来的耳环项链胸针等小玩意儿,找到下一任合适的主人。「我有一个满钻船锚、一个松树枝带珍珠的和一个故宫扇子型的胸针,给XX,她提到过很喜欢。」对了,我喜欢歌。「哀思会上要放《樱花树下的家》和《不说再见》这两首歌。」《樱花树下的家》算是我母校武汉大学的“非官方”校歌,现在的小孩不怎么知道了。我们的武汉,正是2020年这个早春中国与世界最关注的地方。我们的武大,正是我生活了四年的地方,四年珞珈山樱花与东湖相伴。忘了说了,《不说再见》是我喜欢的综艺《声入人心》结束后,一个成员给所有人写的,有一句我最喜欢——“挥挥手道别,我的伙伴,不说再见就一定会再见。”

我的遗书躺在电脑里已经有半年了。无论我如何将生活拉回正轨,我知道,有一件事我很可能拉不回来——死亡。网上说,4期乳腺癌的5年相对生存率为22%,这意味着,22%的人在确诊后能活过5年。但我会是那个幸运儿吗?我确实需要一封遗书——「我捐献眼角膜。并且捐献遗体给复旦医学院。」这是我的遗书开场白。我首先交代的是我的遗体。然后我一定要把爸妈托付给几个好友。「很不好意思地想拜托XX,督促我妈妈每年去做一个乳腺和卵巢癌筛查,还有我爸爸每年要去复查。」我爸喜欢拍照,妈喜欢制作小视频。「很不好意思地想拜托XX,每过两年帮我爸爸妈妈换一个手机,好不好?」我还要给我的小遗产——单反相机、尼康镜头、N本词典、百来本藏书、淘来的耳环项链胸针等小玩意儿,找到下一任合适的主人。「我有一个满钻船锚、一个松树枝带珍珠的和一个故宫扇子型的胸针,给XX,她提到过很喜欢。」对了,我喜欢歌。「哀思会上要放《樱花树下的家》和《不说再见》这两首歌。」《樱花树下的家》算是我母校武汉大学的“非官方”校歌,现在的小孩不怎么知道了。我们的武汉,正是2020年这个早春中国与世界最关注的地方。我们的武大,正是我生活了四年的地方,四年珞珈山樱花与东湖相伴。忘了说了,《不说再见》是我喜欢的综艺《声入人心》结束后,一个成员给所有人写的,有一句我最喜欢——“挥挥手道别,我的伙伴,不说再见就一定会再见。” 2月3日,上海肿瘤医院年后开诊第一天。病友发来一张照片,早上大门口排的队超过500米,她等了将近两个小时。这样的人群密度太危险,只要有一两例冠状病毒感染者,就可以放倒一大片肿瘤病人。

2月3日,上海肿瘤医院年后开诊第一天。病友发来一张照片,早上大门口排的队超过500米,她等了将近两个小时。这样的人群密度太危险,只要有一两例冠状病毒感染者,就可以放倒一大片肿瘤病人。 △ 上海肿瘤医院开诊第一天排队的人新冠病毒,给我们肿瘤病人叠加了一层死亡的威胁。病友群里还在焦急地讨论,化疗推迟、中断,都和病毒相关。大家的情绪在发酵。微博上,无法透析的尿毒症患者、无血可用的白血病患者、被拒收的新确诊病人、化疗中断的病人发出求助,字字泣血。物伤其类,我担心有天,会不会我也求告无门?我和爸妈困在家里,那天大吵了一架。吵完后我觉得舒服一点儿。而为什么吵架,我到现在也没想起来。这一周,我打开电脑,抓紧修改遗书。之前,我打算死后把我的小房子委托给朋友出租,租金给爸妈补贴生活,后来想到还有房贷,就改主意了,但钱没想好怎么处理。「上海房子,请XX帮我卖掉,所得的钱最好不要一次性给我爸妈,免得他们受骗上当。」我在遗书上新加了这一条。

△ 上海肿瘤医院开诊第一天排队的人新冠病毒,给我们肿瘤病人叠加了一层死亡的威胁。病友群里还在焦急地讨论,化疗推迟、中断,都和病毒相关。大家的情绪在发酵。微博上,无法透析的尿毒症患者、无血可用的白血病患者、被拒收的新确诊病人、化疗中断的病人发出求助,字字泣血。物伤其类,我担心有天,会不会我也求告无门?我和爸妈困在家里,那天大吵了一架。吵完后我觉得舒服一点儿。而为什么吵架,我到现在也没想起来。这一周,我打开电脑,抓紧修改遗书。之前,我打算死后把我的小房子委托给朋友出租,租金给爸妈补贴生活,后来想到还有房贷,就改主意了,但钱没想好怎么处理。「上海房子,请XX帮我卖掉,所得的钱最好不要一次性给我爸妈,免得他们受骗上当。」我在遗书上新加了这一条。 2月5日,我必须继续一月一次去医院要抽血化验、开药、打针。对于癌症病人,规律治疗是唯一的保命途径。冒着被病毒感染致死的风险去保命,想起来又好气又好笑。N95口罩、护目镜、毛线帽子、一次性雨衣——路过玻璃橱窗时,我看自己变成一头大熊。爸爸也穿上了雨衣,他舍不得用N95,就戴了两个普通防霾口罩。医院门口出现了一个棚子,启用红外测温,所有人还必须验身份证或者医保卡。外地身份证的从另一个通道走,额外填表,二次测温。门诊楼里,人不少,都戴了口罩,还有别人的“一次性雨衣”,看着安心。也许是怕接触按键交叉感染,二楼的自助挂号机全关了,病人只能到人工窗口,一个挨一个,听到谁咳嗽一声,我都会吓一跳。有个七八十岁的老爷爷,弓着腰,颤巍巍跟着队伍往前挪。他耳朵背,也没预约。医生扯着嗓子喊,“老人家,现在没有预约都不给看了,看你年纪这么大,今天就破个例。”开完药,我上楼抽血,再去做输液港护理,插好针后排队输液。医院实行单向通行制,前门进后门出,比平时多绕了几个圈。我被N95口罩挂耳的带子紧紧地勒着耳朵根;护目镜的镜脚卡着头,太阳穴“突突”地疼;雨衣不透气,身上闷出了一身汗。今天要化验肝肾功能,我空腹来医院,等到坐下来输液时,眼前一阵发黑,恶心想吐。一直饿着肚子回到家,我把雨衣脱下来,卷成一团塞进垃圾袋里。我瘫在椅子上。动也不动,累得想哭。这才是我的第二关,还有两天的检查要闯。

2月5日,我必须继续一月一次去医院要抽血化验、开药、打针。对于癌症病人,规律治疗是唯一的保命途径。冒着被病毒感染致死的风险去保命,想起来又好气又好笑。N95口罩、护目镜、毛线帽子、一次性雨衣——路过玻璃橱窗时,我看自己变成一头大熊。爸爸也穿上了雨衣,他舍不得用N95,就戴了两个普通防霾口罩。医院门口出现了一个棚子,启用红外测温,所有人还必须验身份证或者医保卡。外地身份证的从另一个通道走,额外填表,二次测温。门诊楼里,人不少,都戴了口罩,还有别人的“一次性雨衣”,看着安心。也许是怕接触按键交叉感染,二楼的自助挂号机全关了,病人只能到人工窗口,一个挨一个,听到谁咳嗽一声,我都会吓一跳。有个七八十岁的老爷爷,弓着腰,颤巍巍跟着队伍往前挪。他耳朵背,也没预约。医生扯着嗓子喊,“老人家,现在没有预约都不给看了,看你年纪这么大,今天就破个例。”开完药,我上楼抽血,再去做输液港护理,插好针后排队输液。医院实行单向通行制,前门进后门出,比平时多绕了几个圈。我被N95口罩挂耳的带子紧紧地勒着耳朵根;护目镜的镜脚卡着头,太阳穴“突突”地疼;雨衣不透气,身上闷出了一身汗。今天要化验肝肾功能,我空腹来医院,等到坐下来输液时,眼前一阵发黑,恶心想吐。一直饿着肚子回到家,我把雨衣脱下来,卷成一团塞进垃圾袋里。我瘫在椅子上。动也不动,累得想哭。这才是我的第二关,还有两天的检查要闯。 2月6日,我再去医院,做B超、胸部CT和核磁检查,是两月一次的常规评估检查,只要病灶没扩大或出现新的转移,就算胜利“续命”。仍然是大熊,口罩、护目镜、帽子、雨衣样样齐全。N95口罩就放在客厅里,每次去医院前,我在心里默默地数,“用掉一个,还有8个,还有7个,还有5个……”那天医院的核磁等待室里有二三十个人,大家都戴着口罩,自觉分散坐着。“你得去发热门诊!”我刚坐到角落里,就听见护士大声说。聚在前台的人群立马散开。一位戴口罩的黑衣男士跟在全副武装的医生后面走了出去。门口的人群立即后退。“我是浙江人,但我完化疗就一直住在上海的。”一个身材高大的光头女人挤在分诊台,嗓门很大。“你叫什么,旁边坐会儿,待会儿再量,不然你量三次都高,只能去发热门诊了。”护士说。一个戴毛线帽子的女人在我旁边坐下,她刚量了第二次体温,还是高。我向外挪了个座位。“我是因为跑过来热的,真的,我一直住在上海的。” 她转头看我笑了笑。我没有回应,她又跟我搭腔,“你身上的衣服网上买的吗?是防护服吧?”“不是,就是一次性雨衣。”过了一会儿,她又转过头来,“哎呦我都不敢去测了。”她第三次测温终于通过了。终于轮到我了,37度6!难道不幸中招了!?护士叫我到旁边坐一会儿再量。我心里嘀咕,我进门时量体温都正常啊,会不会是体温枪过热啊?我听从爸爸意见,把衣服解开,去门外站了会儿,回来再量,36度9。护士还有点不满意,“哎你刚才出去了,都量不准了——算了算了。”我不太服气,想再量一次,犹豫了一下,还是微微胆怯,非常时期就不争这口气了。在准备室,我按要求取下有金属条的口罩,脱掉雨衣、护目镜、帽子和衣服,换上拖鞋,穿上检查服——刚刚从上个病人身上脱下来,还带着余温。我走进核磁室,前个病人从检查台上下来,医生就催我趴上去,放脸的垫子没有消毒,我闻到别人的香水味儿和油脂味儿。我只有祈祷这个密闭房间里,没有新冠肺炎病毒感染者。

2月6日,我再去医院,做B超、胸部CT和核磁检查,是两月一次的常规评估检查,只要病灶没扩大或出现新的转移,就算胜利“续命”。仍然是大熊,口罩、护目镜、帽子、雨衣样样齐全。N95口罩就放在客厅里,每次去医院前,我在心里默默地数,“用掉一个,还有8个,还有7个,还有5个……”那天医院的核磁等待室里有二三十个人,大家都戴着口罩,自觉分散坐着。“你得去发热门诊!”我刚坐到角落里,就听见护士大声说。聚在前台的人群立马散开。一位戴口罩的黑衣男士跟在全副武装的医生后面走了出去。门口的人群立即后退。“我是浙江人,但我完化疗就一直住在上海的。”一个身材高大的光头女人挤在分诊台,嗓门很大。“你叫什么,旁边坐会儿,待会儿再量,不然你量三次都高,只能去发热门诊了。”护士说。一个戴毛线帽子的女人在我旁边坐下,她刚量了第二次体温,还是高。我向外挪了个座位。“我是因为跑过来热的,真的,我一直住在上海的。” 她转头看我笑了笑。我没有回应,她又跟我搭腔,“你身上的衣服网上买的吗?是防护服吧?”“不是,就是一次性雨衣。”过了一会儿,她又转过头来,“哎呦我都不敢去测了。”她第三次测温终于通过了。终于轮到我了,37度6!难道不幸中招了!?护士叫我到旁边坐一会儿再量。我心里嘀咕,我进门时量体温都正常啊,会不会是体温枪过热啊?我听从爸爸意见,把衣服解开,去门外站了会儿,回来再量,36度9。护士还有点不满意,“哎你刚才出去了,都量不准了——算了算了。”我不太服气,想再量一次,犹豫了一下,还是微微胆怯,非常时期就不争这口气了。在准备室,我按要求取下有金属条的口罩,脱掉雨衣、护目镜、帽子和衣服,换上拖鞋,穿上检查服——刚刚从上个病人身上脱下来,还带着余温。我走进核磁室,前个病人从检查台上下来,医生就催我趴上去,放脸的垫子没有消毒,我闻到别人的香水味儿和油脂味儿。我只有祈祷这个密闭房间里,没有新冠肺炎病毒感染者。 2月7日,小雨停了,天还是阴沉沉的。今天还要做核磁检查。等候时,一个病人开玩笑,“好像没听说癌症病人得肺炎呀,是不是癌细胞跟病毒相克?说不定来个病毒,就把我身上的癌细胞消灭了!”我想反驳,利用病毒杀死癌细胞的想法,目前还在研究阶段——但我心里真希望它能“以毒攻毒”啊!我突然想到2019年春节,我想选IMAX厅、最贵的厅去看《流浪地球》,没想到初四就入院了,那个年,过得冷冷清清。2020年春节特别不太平,我又错过《中国女排》和《紧急救援》。但这一次是撤档,还总是会上的。希望总归是能续上的。我又想到我遗书还躺在电脑里。我断断续续地写到了2020年春节前后。从上海写到长沙,从长沙写到上海。即便是乳腺癌四期,我还能体面地、正常地生活,在死亡来临之前,有充足时间跟家人从容告别。但现在一旦感染,就要被隔离,常规治疗会中断,肿瘤会生长,工作会再被打断。最后,我不是被病毒吞噬,就是被一团乱麻的生活捆绑窒息。和死亡耗了这么久,我对死不再有强烈的感情,但我不能先败给冠状病毒。某种意义上,我接受了早逝于癌症,但我没想到,也不能接受提早逝于病毒。我不想再写一版我的遗书。我在医院里坐着,边想边等。胸部CT结果终于出来了,我的两肺纹理清晰,右肺中叶新增一枚微小结节。我暂时没被冠形病毒入侵!我遗书中写下的“捐献眼角膜和遗体”能实现了。我不用新写一版我的遗书了。我只想面对一次死亡。

2月7日,小雨停了,天还是阴沉沉的。今天还要做核磁检查。等候时,一个病人开玩笑,“好像没听说癌症病人得肺炎呀,是不是癌细胞跟病毒相克?说不定来个病毒,就把我身上的癌细胞消灭了!”我想反驳,利用病毒杀死癌细胞的想法,目前还在研究阶段——但我心里真希望它能“以毒攻毒”啊!我突然想到2019年春节,我想选IMAX厅、最贵的厅去看《流浪地球》,没想到初四就入院了,那个年,过得冷冷清清。2020年春节特别不太平,我又错过《中国女排》和《紧急救援》。但这一次是撤档,还总是会上的。希望总归是能续上的。我又想到我遗书还躺在电脑里。我断断续续地写到了2020年春节前后。从上海写到长沙,从长沙写到上海。即便是乳腺癌四期,我还能体面地、正常地生活,在死亡来临之前,有充足时间跟家人从容告别。但现在一旦感染,就要被隔离,常规治疗会中断,肿瘤会生长,工作会再被打断。最后,我不是被病毒吞噬,就是被一团乱麻的生活捆绑窒息。和死亡耗了这么久,我对死不再有强烈的感情,但我不能先败给冠状病毒。某种意义上,我接受了早逝于癌症,但我没想到,也不能接受提早逝于病毒。我不想再写一版我的遗书。我在医院里坐着,边想边等。胸部CT结果终于出来了,我的两肺纹理清晰,右肺中叶新增一枚微小结节。我暂时没被冠形病毒入侵!我遗书中写下的“捐献眼角膜和遗体”能实现了。我不用新写一版我的遗书了。我只想面对一次死亡。 对了,我的哀思会上那两首歌都得放啊!除了《不说再见》,《樱花树下的家》就是写我们武大的,你听听——半个月亮珞珈那面爬上来 又是一年三月樱花开 这一别将是三年还五载 明年花开你还来不来 真想这一辈子坐在樱花树下 弹着我的破吉他 雪白的花瓣贴着脸颊飘落下 美丽樱园我的家 蓝蓝的天空有朵朝北飞的云彩 燕子来自南方悄悄把春天捎来 绿色的春风吹开了今年的故事 你不经意离开摘朵花儿头上戴 ……终于向天空敞开你广阔的胸怀 用青春为大地漂出了自己的色彩 流浪的小孩感到了疲惫的时候 樱花树下的家 盛开着等你回来 ……田静后记: 这个故事,出自公众号天才捕手计划,正是因为有许多像阿兰这样女孩,认清了生命悲凉的底色,依然用尽全力地生活,这种生命力才战胜了强大的瘟疫。 类似的故事,经常在医院里发生,只是绝大多数我们并不知道。 最近天才捕收计划出了一本书,讲述医院里的特殊经历,但它又和我们紧密相关——因为里面包含了一个你我都经历过的特殊时期。 这本书叫《呼吸在一米之外》。

对了,我的哀思会上那两首歌都得放啊!除了《不说再见》,《樱花树下的家》就是写我们武大的,你听听——半个月亮珞珈那面爬上来 又是一年三月樱花开 这一别将是三年还五载 明年花开你还来不来 真想这一辈子坐在樱花树下 弹着我的破吉他 雪白的花瓣贴着脸颊飘落下 美丽樱园我的家 蓝蓝的天空有朵朝北飞的云彩 燕子来自南方悄悄把春天捎来 绿色的春风吹开了今年的故事 你不经意离开摘朵花儿头上戴 ……终于向天空敞开你广阔的胸怀 用青春为大地漂出了自己的色彩 流浪的小孩感到了疲惫的时候 樱花树下的家 盛开着等你回来 ……田静后记: 这个故事,出自公众号天才捕手计划,正是因为有许多像阿兰这样女孩,认清了生命悲凉的底色,依然用尽全力地生活,这种生命力才战胜了强大的瘟疫。 类似的故事,经常在医院里发生,只是绝大多数我们并不知道。 最近天才捕收计划出了一本书,讲述医院里的特殊经历,但它又和我们紧密相关——因为里面包含了一个你我都经历过的特殊时期。 这本书叫《呼吸在一米之外》。 开始做这件事,是几个月前疫情最严重的时期,天才捕手计划的主理人陈拙给700位医生发了一封信: 他们有的就在武汉对抗新冠病毒的一线,有的在偏远小镇,有来自传染科、急诊科的、妇科和眼科。

开始做这件事,是几个月前疫情最严重的时期,天才捕手计划的主理人陈拙给700位医生发了一封信: 他们有的就在武汉对抗新冠病毒的一线,有的在偏远小镇,有来自传染科、急诊科的、妇科和眼科。这本书记录了14个平凡人的特殊经历——

一位心血管内科的医生被临时抽调到发热病区,第一个晚上,他就做出了医生从未做过的工作:亲手抱起两具尸体。

南方小城封城期间,接到抑郁症女孩自杀报警的警察,为了送她去拿药,城市解封的瞬间,他一脚油门冲出了高速闸口。

在这本书里,你看到的是别人的人生,也是我们每个人的历史。

这本书已经在京东图书上架,可以点击图片进入购买小程序。