深度 | 一个癌症病人的自我剖析

当你怀疑人生的时候,去跳舞吧。”

我叫张雪娇,35岁,以前因为长得白,所以朋友们都叫我小白。我是一名国家一级婚姻家庭咨询师、二级心理咨询师。平常我不吃零食,不喝饮料,爱吃有机瓜果蔬菜,但我工作很忙,总是熬夜,常在凌晨三点才睡得着。在去年短短四个月零十天的时间里,我得了乳腺癌三期转移淋巴。我没有等死。最终我打败了它。

本文为第一人称自述整理

采访时间:2018年10月29日、30日、11月15日

采访地点:广州市小洲村张雪娇工作室

小洲村的光头

小洲村这个地方,有一条珠江的支流,从我的工作室窗户往外看,能见到江边有一个三四百年历史的码头。每年端午节的时候,龙舟都要到此放一挂鞭炮讨个彩头。码头边有两株两百年树龄的榕树,特别高大,特别空灵,特别的空空旷旷,身处其下的感觉,就像听到了班得瑞的《迷雾水珠》,或者《仙境》。

这里既有森林,也有旭日阳光,所以去年9月我第二次来到这里时就决定,今后要在这里住下来。从那以后,我就常常一个人光着头,穿一套棉麻质地的民国风斜襟布衣、一双千层底布鞋,在小洲村的巷子里乱逛。小洲村的上午是安静的,游客们往往下午才来,我看到他们,都是我以前工作时奔波的样子。我以前是生存的奴隶,现在是生活的学生。

我是独生女,长在东北长春。你看我现在皮肤糙,但我以前长得白,所以朋友们都叫我小白。小时候我特别淘,大年三十气候冷,我会把小孩子们汇集来,把人家的春联撕了烤。我学过声乐,也学过京剧,是老家少年宫两百多人的独唱,我从小就心劲足,自以为长大后能唱过董文华的《长城长》。

▲在画室作画。

▲在画室作画。

我父亲说,文艺只能当做爱好,有什么活动,能撑得住台角就行,不能当做职业。我最终到武汉大学法学院求学,毕业后我跟一个朋友来广州开了三个月的画廊,我卖过自己的油画,又花半年时间过了司法考试,后在广州凤凰城当公益的离婚调解员,最后去了一家咨询公司,是这家公司唯一的国家一级婚姻家庭咨询师。

平常我不吃零食,不喝饮料,爱吃有机瓜果蔬菜,偶尔吃燕窝。但我工作忙,常熬夜,总在凌晨三点才睡得着。喝酒是我的减压方式,睡不着,我就喝一点红酒,如果还是睡不着,我就又喝一点红酒。

小时候父亲教育我,说女孩去酒吧就不是好人。但我一离开父母,就跟撒欢了似的。尤其来广州之后,我认识的那几个闺蜜,她们都好能喝呀。她们自己就开酒吧——不是那种闹哄哄的酒吧,是那种清静的清吧。那里有很多的洋酒、鸡尾酒。慢慢地我也就喝酒,我们在一起时,总会喝得二二的。后来我发现我酒量很好,基本都是我断后,把她们一个个送回家。

为何来得这么快

很多癌症患者喜欢胡思乱想,认为自己患病是做了什么坏事,是因果报应。但回想我的过去,我自信从没干过坏事。我从小就是傻呵呵大大咧咧、无意之间对人好的那种人。我五岁的时候,家里来一个讨饭的老头,我装了满满的一瓷罐子米给他。后来我妈把我一顿揍,不是因为我把粮食给了别人,是因为我一个小孩给陌生人开门,怕万一遇到的是花花老头(人贩子)。

我一直在反思,我到底做了什么,为什么癌症在我身上发展得这么快?后来我的主治医生告诉我,现代人,尤其是年轻人熬夜,生活不规律,肿瘤的发展速度就非常快,有些肿瘤两个月之内就可以形成。

我每年都要做一次体检,去年4月28日,我在广州市第十二人民医院体检,检查结果都是好好的,但短短的四个月零十天后,我却查出已经是乳腺癌三期转移淋巴。

现在回想,癌症是上帝给我一次重新做人的机会,而且它一再给了我暗示。去年8月15日,我在一家酒店给我的一个徒弟做督导,下楼梯时崴了脚。我以前崴脚总能像猴子一样弹起来,但那次崴得狠,走路得架拐。

▲张雪娇生活照。

那阵子我妈从东北来,又谈起我不结婚的事——未婚女性患乳腺癌的比率更高。我说,你越催我越不结,气死你。那天,我跑到小洲村坐了一个下午。9月3日,是我生日,我和我妈专门去了一趟香港太平山,这次我们玩得很开心,买了一大堆东西。9月6日广州“玛娃”台风,可能是有人的雨伞在公司走廊里滴了水,我又崴了同一只脚。

老天爷一遍又一遍把我往医院送,第二天我又去同一家医院拍片,我妈说,既然来了,就检查得更全一点。还是同一个医生给我做的检查,医生看了好半天,把我之前的检测报告调出来,说不可能。

然后几个医生在那里嘀咕,说都有血管形成了,有血流了,如果是的话不可能这么快。他们不跟我解释,只叫一个年纪更大的医生进来。老医生进来就说,你们三个博士医生光看以前的报告有什么意义,没一个想着去扫淋巴。

就这一句话,他们开始扫我的淋巴,很快就查出一个3.2厘米的淋巴结。老医生说,定吧,四到五类。

把脆弱消化掉

当时我妈在扒门缝,我让医生把门关上。我问医生,到底是什么情况。他们说,可能不太好,还要做钼靶检查。不好到什么程度呢?他们说,唉呀,你就别瞎想了。

然后我就发现我妈在哭,她说,没事没事,就算是的话,也没事。我说什么叫就是啊。你知道吗,我妈已经在给我下判决,在做负面预设。心理学上来说,她是在索取情绪价值。

我偷偷查那老医生说的四到五类是什么意思,然后我明白了,这代表着恶性肿瘤的概率为95%。为了确诊,接下来就是配合钼靶检查和穿刺。那一段时间我在做直播,直播内容是包括小三分离在内的专业情感修复,在确诊期间,我又继续做了三场直播。

我很清楚,当时的状态基本可以断定我是个癌症病人了,以前我每天的咨询排得很满,从那时起我就开始拼命地往外丢咨询——分给我的两个徒弟,分给我的助手。我跟助手说,我想休息一段时间。

我是在中山大学附属第三医院做完八次化疗、三十多次放疗的。第一次化疗,我觉得还挺好玩的。跟以前想象里的不一样。化疗就是注射两种药,就跟打点滴一样,只是这根管子插到我的身体里,并在里边留半年。

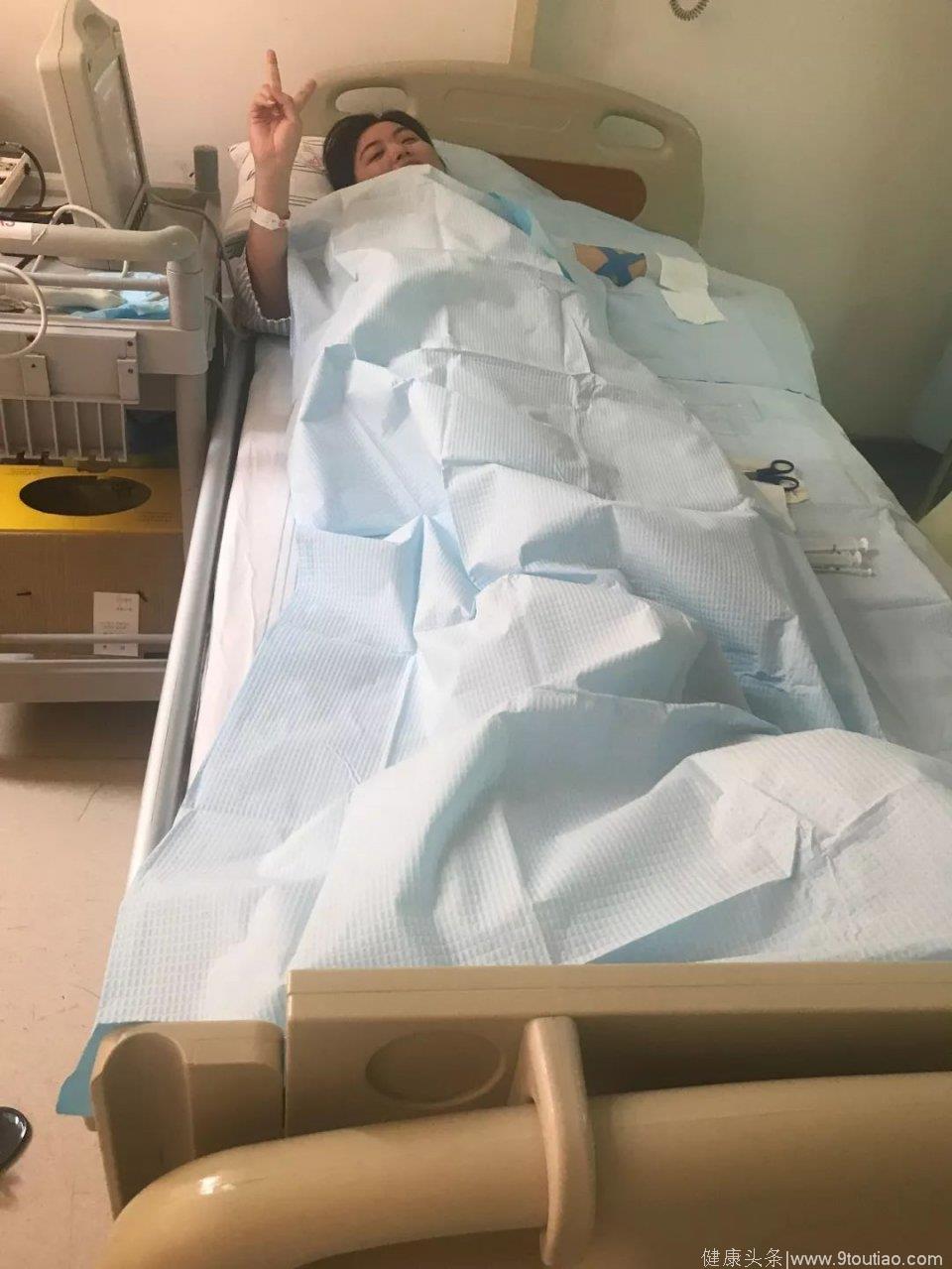

▲在医院接受治疗。

这根管子是保护输血管的,因为化疗会导致血管硬化。皮肤对敷料过敏,你会看到置入导管的这个位置有点花。化疗一次的时间是二十一天,先是打营养药,尽量让身体有基本的抵抗能力,第二天打化疗药,第三天再打营养药,然后就可以回家休养。

我第一次化疗真的没什么感觉,就像玩儿一样,只感觉鼻子酸。我真正的恐惧是做穿刺的时候,医生用钻头往乳房里嗞嗞嗞地钻,然后把肉丝抽出放在盒子里。穿刺做的是局部麻醉,所以我能看到那个场景。我看到了肉丝里的那些癌细胞血管。有的患者要钻十几次,我钻了五次。穿刺完之后,医生用纱布把我绷得很紧,我喘息都有点累。

然后我就躲在厕所里嚎啕大哭,我哭,是因为我无助,没有保护好自己。我当时需要发泄出来,我要把自己的脆弱消化掉。

离死亡很近

一次化疗的疗程是二十一天,然后又是一个二十一天,永远都是二十一天,周而复始。每一次化疗都是对身体的摧毁,但也是摧毁之后的重建。

我感觉离死亡最近的一次,是第五次化疗。这一次化疗换了新药,注射完后我就回了家,回家后一直发烧。我在小洲村的卫生所扎了一次手指,测出的白细胞数值是0.7,正常人都是4以上。我觉得不妙,决定还是去医院,医生给我打了两针升白针,说当时我哪怕有一点点的细菌感染,就能要了我的命。

其实第五次的化疗并不是那么难熬,感受就像我12岁的时候得的那次肺炎,就是骨髓疼,那种怎么揉也揉不到的疼,别人不能碰我,我也不能动,躺在吊椅里晃动,我都能感觉到那种疼。那次我烧糊涂了,整个人就像躺在棉花上,当时想,什么也不管了,什么也不重要了,撒手人寰算了。

在我化疗期间,认识的有个患者是个英语老师,被自己的病吓到得了应激心理障碍。还有个患者,在第三次化疗期间跳楼了。他刚给儿子买了房子付了首付,如果治病,就要卖房子,那女孩就不会跟他儿子好了。他觉得自己是个拖累,自己的命没这房子重要。他可能还想,万一病没治好怎么办?

▲张雪娇生活照。

治疗期间我和一个香港副导演相互鼓励,分享给彼此经验。他得了肺癌,第一次化疗时吐得很严重,第二次甚至吐血。表面上看他斗志昂扬,可实际上他已经无助地放弃了。他住在深圳,第三次化疗的时候回了香港,如果他坚信自己能活下去,他就不应该回香港。

在我第五次与死神擦肩而过时候,这位副导演没有坚持住。那几天我很伤心,我不修边幅,在小洲村像行尸走肉一样转。我烧了一点纸。我们的祖先是很有智慧的,你说烧纸是给活人烧还是死人烧?表面上看是给死人烧,但实际上是解决了活人的心理问题,烧纸是撇下和一个死人的心理连接,况且这种连接是不有利于我的。

我遇到的很多乳腺癌患者,大多婚姻不幸福,或者遭受过情感的打击。我遇到这么一个乳腺癌复发患者,她嫁了一个不喜欢的男人,她喜欢的男人在多年之后久别重逢,却没多久就因肝癌去世了,她就不断地想,人在这个世界上来去匆忙啊什么的。

我就要大张旗鼓

从第一次化疗起,我的脸就变得像被炸过一样,美颜修图都帮不了我。我变成了一尊蜡像,皮肤出现了角质化,连睫毛都掉了。但我告诉自己,好啊,既然它来了,那我就面对它,与它共存。很多癌症患者,在确诊之后就放弃了人生,放弃了形象。但是我不要,余生,我要漂漂亮亮地活在这个世界上。

在第六次化疗的时候,直播的平台给我颁了一个奖,我当时是光头上台领奖的,大家以为我是故意把头发剃了,但实际上我是化疗头发掉光了,我已经完全接纳我自己的形象了。

今年6月,经历了9个月的磨砺,我终于康复了,我挺过来了,我打败了它。为纪念我的重生,我去跳了一次滑翔伞。我翱翔在天边,就像一粒尘埃,在天空里漂来漂去,我不知道风会把我带到哪里去,但我感觉,我虽然渺小,生命却是多么地有重量。

▲日常锻炼。

后来我又回到了我的故乡长春,长春的音乐人小锤为我写了一首歌,歌名叫《荼蘼花》。荼蘼不争春,她在春末夏初开放,寓意着末路之美,它开过之后,就没有别的花开了。我最喜欢的歌词是:逆着风也要勇敢继续向前走,就别回头相信总会看得见绿洲,抛开了多余的哀愁,翻过了下一座山头,天边的彩虹一定在为你守候。

我现在正在筹备一部电影,名字也叫《荼蘼花》,就是讲讲我们这些康复的乳腺癌患者的故事。我要告诉大家,得了癌症,不一定非要等死。最近大家关注李咏的去世,又是一阵感慨,觉得,啊,原来他得癌了。我们的主流媒体报道了太多因癌而死的故事,加深了公众对癌症的恐惧,而我要告诉大家,涅槃重生的我们,真实情况是什么样子。

我的远期愿景,是建立癌症康复学校,对癌症患者进行心理干预,引导全社会正确认识癌。我想说,癌症康复是可以被教育的,观念是可以转变的,身体是可以调整的。我希望癌症患者能培养自己的兴趣爱好,当你胡思乱想怀疑医生的时候,去唱歌吧;当你怀疑人生的时候,去跳舞吧。

未来三年,我都要打卵巢抑制针,严格地说,我的治疗还没完全结束。要是我没治好,我也会悄悄地走,猫个坑死了得了。但现在我能坐在你的面前,坦诚地讲我的故事,这说明我康复了。我康复了,我就要大张旗鼓。

红星新闻记者丨刘木木 发自广州