中医是怎么理解“瘟疫”的?

中医论疫已经有很长的历史。就相关文字记载来看,有关“瘟疫”的记载最早出现在殷商时代。甲骨文中已有“疒役”的记载,学者考证后认为可能是殷人透过贞卜来判断瘟疫的严重程度《山海经》则载:“有兽焉……见则天下大疫。”《玉函山房辑供书》卷五四《乐纬叶图徽》中则载有五种“凤鸟”(凤凰之属),其中一种“鸠喙圆目”,只要一出现,瘟疫立刻随之而来。

论及影响传染病发生的原因,有社会政治、地理环境、灾荒、交通等因素。据学者研究,在中国的流行病历史中,隋唐以前,政治与军事因素所引发的传染病较多;隋唐之后,则以地理环境与交通发达、中外交流频繁,而导致疾病的传染较多。宋元以下,中国的政治经济发展中心逐渐南移,因气候、地理环境差异,人们最先碰到以寄生虫为主的传染疾病,而许多疾病也开始有了南北地域方土的差异,这些因素都间接促进了中医学理论之深化与変革。当然,古人无法知道细菌之存在,所以只能用各种“气”的侵袭,来描述病因。除了“热”之外,中医认为风、寒、暑、湿、燥、火(六淫)都可能导致传染病,例如,《史记・货殖列传》载:“江南卑湿,丈夫早夭。”此即环境(自然因素、生物环境与人文社会环境)与疾病因果的结合,与中医学的发展息息相关,“湿气”即为导致人体疾病的重要因子之ー。

01

伤寒

从古代的医学宝典《内经》、《难经》的描述中可知,中国人很早就对包括传染病在内的“热病”不断加深认识,例如:“凡病伤寒而成温者,先夏至日者为病温,后夏至日者为病暑。”(《素问・热论》)“伤寒有五:有中风,有伤寒,有湿温,有热病,有温病,其所苦各不同。”(《难经・五十八难》。

值得注意的是,此时的“温病”概念仍囿于古代伤寒体系中,并未发展出独立的理法、方药,不同于明清后的发展。张仲景经历了汉未的一场大疫,《伤寒论》自序载:“余宗族素多,向余二百,建安纪年以来,犹未十稔,其死亡者,三分有二,伤寒十居其七。”故自《伤寒论》问世后,“伤于寒”就成为中医治疗外感热病的主要论述体系。在很长的一段时间中,张仲景的医方是治疗“瘟疫”的主力。

《伤寒论》

“疫”的原始字义应该与“役”有关。张纲在《中医百病名源考》中指出:上古之人,服国家之役,乃饥寒辛苦之最者,故疫之为病,最有可能在百姓服役时所出现。古人也认为疫病是由鬼怪所带来的,故而有“疫,役也,言有鬼行役也”之说。这些都是上古医学尚处蒙昧之时对疾病的粗浅认识,在以“气”为主的医学主体论述出现后,对疫病的看法才有重大改变。关于其他的致病因子,现存之《伤寒论》中对温病的着墨相对少了许多,仅有几个观念被传承下来,例如“太阳病,发热而渴,不恶寒者为温病”、“若发汗已身灼热者,名日风温”等。一直到明未吴有性的《温疫论》(1642)问世后,另一个治疗热病的体系——温病,才算走出了一条新路。不过,并不是所有医者都认为《伤寒论》没有好好论述温病,如清代陆懋修(字九芝,1818—1886)即指伤寒乃古代一切热病之总称,治疗温病的方法,也囊括于伤寒法之内。他在《葛根桂枝辨》、《温热病说》等篇中阐述,温热病从诊断、辨证与施治各方面,都可以从《伤寒论》中的“阳明病”系统内找到线索。

02

温病

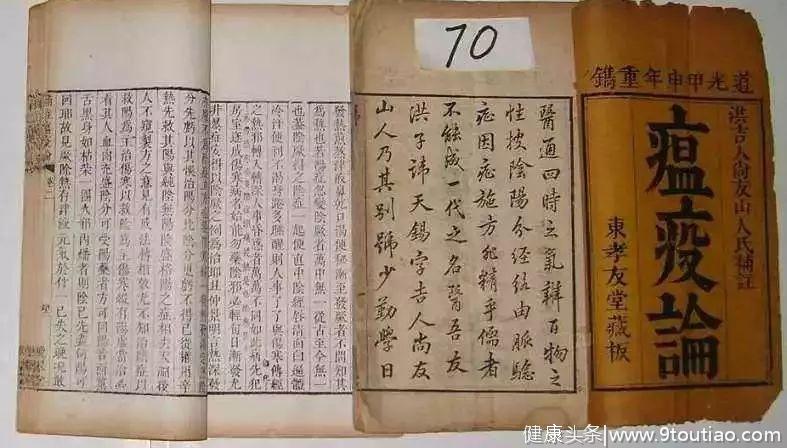

另一个解释瘟疫为何的系统,即吴有性的《温疫论》。他和张仲景有类似的大疫经历,看到当时医家仅用张仲景的方药去治疗,造成大量死亡。吴有性说:“论之者纷纷,不止数十家,皆以伤寒为辞,其于温疫症而甚略之。是以业医者,所记所诵,连篇累牍俱系伤寒,及其临症,悉见温疫,求其真伤寒,百无一二。”吴写下他所亲历的大疫:

虽然所遇见之大疫经验相同,但东汉未到明末毕竟经过了一段不算短的年代,原《伤寒论》中治疗传染病的方药,已不敷使用,所以吴氏才另著《温疫论》来作为治疗热病学的新思考。如《温疫论・杂气论》中记载:崇祯辛已,疫气流行,山东、浙省、南北两直,感者尤多,至五六月益甚,或至阖门传染。始发之际,时师误以伤寒法治之,未尝见其不殆也。或病家误听七日当自意,不尔,十四日必瘳,因而失治。有不及期而死者;或有妄用峻剂,攻补失序而死者;或遇医家见解不到,心疑胆怯,以急病用缓药,虽不即受其害,然迁延而致死者,比比皆是。

为病种种,难以枚举。大约病偏于方,延门阖户,众人相同者,皆时行之气,即杂气为病也。为病种种,是知气之不ー也。盖当时适有某气,专入某脏腑某经络,专发为某病,故众人之病相同,是知气之不ー,非关脏腑经络,或为之证也。夫病不可以年岁四时为拘盖非五运六气所能定者,是知气之所至无时也。或发于城市,或发于村落,他处截然无有,是知气之所着无方也。疫气者,亦杂气中之一,但有甚于他气,故为病颇重,因名之疠气。

吴有性,《温疫论》吴认为各种气,统称杂气,皆可能导致疫病,然而“疠气”(疫气)是其中最严重的病因。此说正式为瘟疫的身份定调,颠覆了过往独尊“伤于寒”的认知体系。然而,清代才是温病学说最发达的时代,吴的说法,只是开启一条和《伤寒论》不同的思考道路而已,并没有成为唯一的典范。他所谓不同于疫气的“杂气”说,被清代多数温病学者用六气概念衍伸出的“邪气”说取代。自此,温病体系変得更多元而复杂。明清之际的兵荒马乱,加上清代以来对外通商,中国南方人口增长迅速,使得温病迅速成为中国南方本士性疾病的代名词。其中,吴瑭在《温病条辨》中就把温病分为风温、温热、温疫、温毒、暑温、湿温、秋燥、冬温、温疟等。其中,温、热、暑、燥等是广义的不正之气,“温毒”与“温疫”则是疠气、秽浊之毒气所致。现在这些“病气”都统归在温病之下,主导了身体患病时的感受,如“湿”会造成骨关节疼痛、滞重感,如叶桂所言:“恶寒发热,身重,关节疼痛,湿在肌肉。”这是指温病的“热”感之外兼有“湿”气而言。又因为“暑”与“湿”都是邪气之一,皆为疾病发生的因子,所以头痛身痛,发热,既是暑温之症,也是湿温之症。如果前者分量较重,则发高烧的情形会比较严重;若后者较重,则身痛会加剧。03寒、温两派的藩篱病人身上的征候成为治疗准则。这种杂气相兼而行的状况,王士雄在《重庆堂随笔》中说:“暑也湿也,皆五气之也。暑属火,湿属士,各居五行之ー,火土合德,故暑湿每易相兼,义理之常也。”所以综合来说,杂气不但是致病原因,它的属性也主导了身体感受的来源,而中医温病中所包括的发热疾病,既是症状,也是病人身体感受的集合,不能用绝对的单一病名来看待。是以中医时有症状相同之论,而少有病名相同之统一且固定的定义。医史家谢利恒在《中国医学源流论》中说:“《伤寒论》为汉代古书,温热为当今专病。谓《伤寒论》中无治温病之法固不可,若欲责汉代之人包治后世温热等万有不齐之病,亦未免太迁。”古书虽古,今病却千変万化,诚一针见血之论。但有趣的是,“伤于寒”的理论仍存在于治疗热病的体系中,并没有被冠上“不合时宜”而遭到遗忘。如吴瑭认为:“寒气”仍是一切外感热病发病的主因,以其藏伏于身体之内,到春天时被触动而发病,故“伤于寒”仍是感染热病的重要诱因。吴瑭批评《温疫论》时又说:“(又可)不明伏气为病之理,以为何者为即病之伤寒,何者为“不即病,待春而发”之温病,遂直断温热之原,非风寒所中,不责己之不明,反责经言之谬。”“吴氏当崇祯凶荒兵火之际,满眼温疫,遂直辟经文“冬伤于寒,春必病温”之文。盖皆各执偏见,不能融会贯通也。”如此看来,可能多数温病学家仍尊崇仲景学说,寒、温两派的藩篱,并没有我们想象中的大。

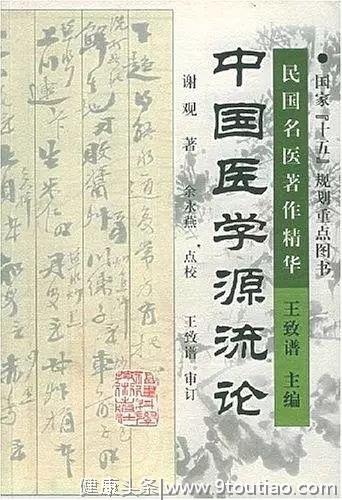

吴有性,《温疫论》吴认为各种气,统称杂气,皆可能导致疫病,然而“疠气”(疫气)是其中最严重的病因。此说正式为瘟疫的身份定调,颠覆了过往独尊“伤于寒”的认知体系。然而,清代才是温病学说最发达的时代,吴的说法,只是开启一条和《伤寒论》不同的思考道路而已,并没有成为唯一的典范。他所谓不同于疫气的“杂气”说,被清代多数温病学者用六气概念衍伸出的“邪气”说取代。自此,温病体系変得更多元而复杂。明清之际的兵荒马乱,加上清代以来对外通商,中国南方人口增长迅速,使得温病迅速成为中国南方本士性疾病的代名词。其中,吴瑭在《温病条辨》中就把温病分为风温、温热、温疫、温毒、暑温、湿温、秋燥、冬温、温疟等。其中,温、热、暑、燥等是广义的不正之气,“温毒”与“温疫”则是疠气、秽浊之毒气所致。现在这些“病气”都统归在温病之下,主导了身体患病时的感受,如“湿”会造成骨关节疼痛、滞重感,如叶桂所言:“恶寒发热,身重,关节疼痛,湿在肌肉。”这是指温病的“热”感之外兼有“湿”气而言。又因为“暑”与“湿”都是邪气之一,皆为疾病发生的因子,所以头痛身痛,发热,既是暑温之症,也是湿温之症。如果前者分量较重,则发高烧的情形会比较严重;若后者较重,则身痛会加剧。03寒、温两派的藩篱病人身上的征候成为治疗准则。这种杂气相兼而行的状况,王士雄在《重庆堂随笔》中说:“暑也湿也,皆五气之也。暑属火,湿属士,各居五行之ー,火土合德,故暑湿每易相兼,义理之常也。”所以综合来说,杂气不但是致病原因,它的属性也主导了身体感受的来源,而中医温病中所包括的发热疾病,既是症状,也是病人身体感受的集合,不能用绝对的单一病名来看待。是以中医时有症状相同之论,而少有病名相同之统一且固定的定义。医史家谢利恒在《中国医学源流论》中说:“《伤寒论》为汉代古书,温热为当今专病。谓《伤寒论》中无治温病之法固不可,若欲责汉代之人包治后世温热等万有不齐之病,亦未免太迁。”古书虽古,今病却千変万化,诚一针见血之论。但有趣的是,“伤于寒”的理论仍存在于治疗热病的体系中,并没有被冠上“不合时宜”而遭到遗忘。如吴瑭认为:“寒气”仍是一切外感热病发病的主因,以其藏伏于身体之内,到春天时被触动而发病,故“伤于寒”仍是感染热病的重要诱因。吴瑭批评《温疫论》时又说:“(又可)不明伏气为病之理,以为何者为即病之伤寒,何者为“不即病,待春而发”之温病,遂直断温热之原,非风寒所中,不责己之不明,反责经言之谬。”“吴氏当崇祯凶荒兵火之际,满眼温疫,遂直辟经文“冬伤于寒,春必病温”之文。盖皆各执偏见,不能融会贯通也。”如此看来,可能多数温病学家仍尊崇仲景学说,寒、温两派的藩篱,并没有我们想象中的大。 谢观,字利恒,《中国医学源流论》主张经方派的医家就更不用谈了,他们多认为寒、温两派之间的差异,不过是医者不明《伤寒论》的借口。如唐宗海就认为《伤寒论》是“万病之隐括”他驳斥了“后世温热各书,皆谓仲景,只论伤寒,不论温热”的诸多质疑。唐认为,“六经辨证”是仲景论病之大纲,仲景兼顾到风、寒、温之气,更重要的是《伤寒论》以经脉疾病为系统,来分类外感热病的症状与治疗体系,并不只是以“寒气”作为唯一的基础,遂其能独立于“杂气”与“疫气”之外自成一格,此为“伤于寒”之系统还能得以延续治疗热病的临床学术价值之首要条件。所以到了近代,中医寒、温两大系统的论病方式,仍可以同时和西方的传染病学展开对话。本文摘自

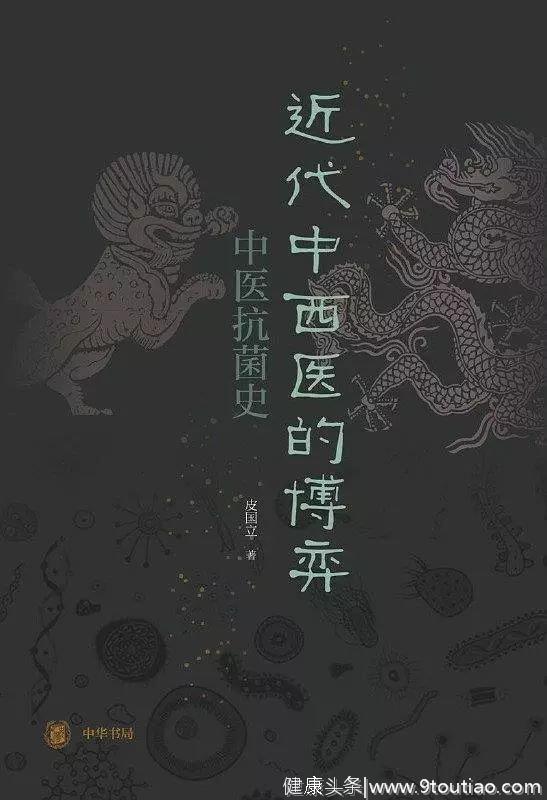

谢观,字利恒,《中国医学源流论》主张经方派的医家就更不用谈了,他们多认为寒、温两派之间的差异,不过是医者不明《伤寒论》的借口。如唐宗海就认为《伤寒论》是“万病之隐括”他驳斥了“后世温热各书,皆谓仲景,只论伤寒,不论温热”的诸多质疑。唐认为,“六经辨证”是仲景论病之大纲,仲景兼顾到风、寒、温之气,更重要的是《伤寒论》以经脉疾病为系统,来分类外感热病的症状与治疗体系,并不只是以“寒气”作为唯一的基础,遂其能独立于“杂气”与“疫气”之外自成一格,此为“伤于寒”之系统还能得以延续治疗热病的临床学术价值之首要条件。所以到了近代,中医寒、温两大系统的论病方式,仍可以同时和西方的传染病学展开对话。本文摘自 书名:近代中西医的博弈作者: 皮国立

书名:近代中西医的博弈作者: 皮国立 出版社: 中华书局

副标题: 中医抗菌史

出版年: 2019-6-6知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味