我的故事从一盒西酞普兰片开始了

2020年9月。

周五,我在男朋友的强制要求下,请假去了医院。

医院里的冷气打得充足,我按照医生的问题逐句回答,手却控制不住发起抖来。

医生瞥了一眼我的手问:“这种状态从什么时候开始的?”

我双手相握努力控制颤抖的手,顿了几秒,说:“上个月开始的吧。”

他点了下头,又问了几句后开始开单子,让我去做检查。

我拿着单子出了诊室,医生办公室门口坐满了人,戴着口罩看不出悲喜,我想,这都是一群不快乐的人吧。

我在缴费窗口排着队,想起医生问我的那句话。

从什么时候开始的?

我撒谎了,不是从上个月,大概是从去年我叫了最后一声“爸”后,而你再也没有回复我开始的吧。

马上就一年了啊,我看着缴费单上日期默默想着。

在医院待了一天,最后给出的是抑郁状态,开了一盒西酞普兰片。

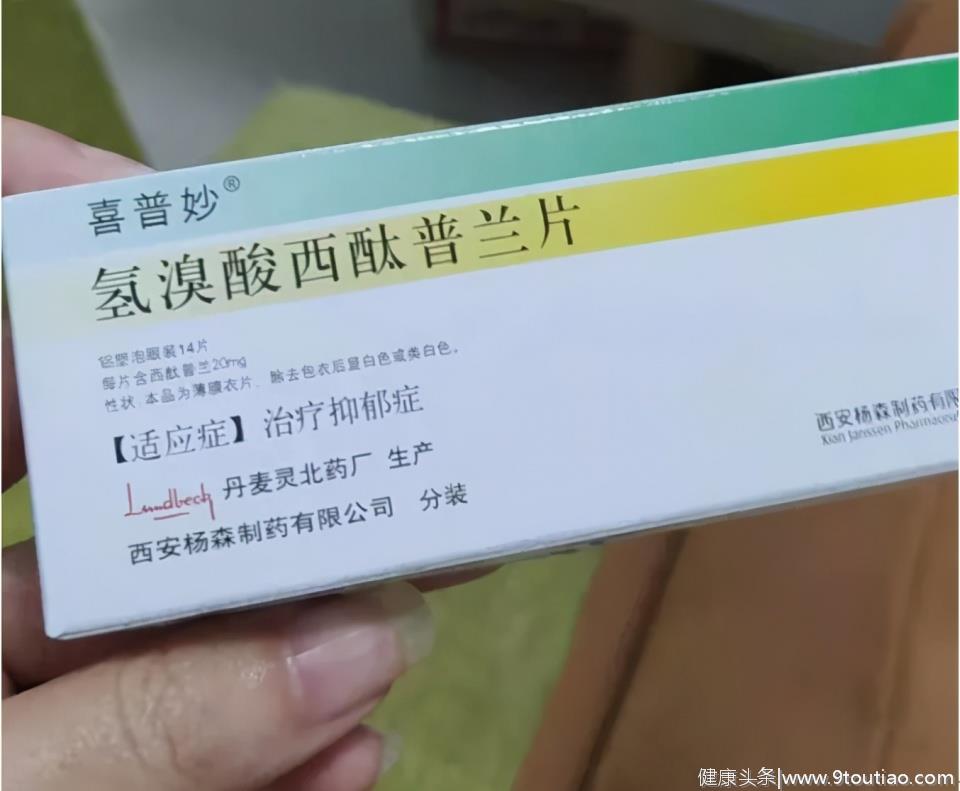

(医生给开的西酞普兰片/作者供图)

(医生给开的西酞普兰片/作者供图)我拎着轻飘飘的塑料袋,在地铁里给男朋友回了一条消息:“没事,医生说不严重。”

下班晚高峰里地铁里满满都是人,男朋友回了个好,然后关心地说:“周末去哪走走吧”。

我没回复,只是不知道为什么突然就想哭了,就如我在医院排队等叫号时,有人用手上就诊单遮住脸莫名其妙哭了一场一样,可能在别人看起来,我们都是病人吧。

眼泪来的好像越来越没来由,就像一个修不好的水龙头,随时都能滴答水下来。

回到家后,我躺在沙发上动弹不得,感觉去一趟医院用尽了我所有力气。

而那盒西酞普兰片,在我回家后被扔进抽屉再也没打开过。

我不需要药,我只是想你而已。亲爱的爸爸,即使我知我们再也不会相见。

只有自残才能让我感受到一点知觉

2020年10月。

深圳的夏天好像没有尽头,明晃晃的阳光照得我头晕目眩。

我的状态越来越差,浑身乏力,从公交车站到公司我都能停下来休息几次。

食欲也跟着下降,一天只吃一个面包也不会感觉饿,我哭得越来越频繁,躲在厕所哭还要尽力压制声音以防被同事听到。

我陷入了深度的自我怀疑和自我否定中,在工作上尤为明显。

我越来越不爱和同事说话,明明之前可以解决的事情,我如今却不知怎么处理。脑子里就像塞了一团裹着铅球的棉花,又堵又沉,记忆也跟着下降。甚至客户一来电话,我就开始手抖心悸。

每天心里都有一个声音不断重复着“像你这样的废人什么都不能为公司做,赶紧离职吧。”

10月的某天晚上,在我又一次疲惫回家时,看到昨晚拆快递的剪刀还在茶几上放着,我愣着神看着它,仿佛它对我做了一种无声的邀请。

自残的过程对我来说,痛感很低,却能让我从一道道划痕中,感受到一点“我应该还有知觉吧”的病态清醒。

为什么我不快乐了,为什么我活成这么麻木的人了。

爸爸,为什么你不在了呢,我真的好想你。

那晚我没睡,涂了碘伏的手腕一阵阵疼。

(心情不好的时候,一个人在深圳小南山看夜景/作者供图)

(心情不好的时候,一个人在深圳小南山看夜景/作者供图)今天是你离开我们一年的日子

10月中下旬,我知道再这样下去我会越来越糟糕,我找出了那盒抽屉里的西酞普兰片。

服药后开始几天,我的头晕开始好转,好像是长途跋涉的人在柔软床上睡了一个好觉,我天天都神清气爽,觉得自己天下第一开心。

我以为这种状态会一直持续下去,10月下旬,我在回家的公交车上接到了妈的电话,她说爸爸下个月就是走了一年了,要回家祭拜。

情绪在那一刻瞬间崩塌。

我潦草回了个好,我请假回来,就挂掉了。

从车窗吹进来柔软的风,华灯初上,外面的街景缓慢移动,一帧一帧从我眼前掠过,车厢里有老大妈在兴高采烈说着家长里短,我闭上眼靠着椅背缓缓流下泪来。

你离开我们已经一年了啊。

我曾以为,死亡不过是一瞬的事,而如今我才明白,死亡对于活着的人来说,是一场经久不息的余震,我们在这场废墟里,再也没有走出去。

男朋友知道我有自残倾向后,带走了所有尖锐的东西,而那晚我用藏起来的眉刀划得满手腕都是血痕。第二天,我在二十五六度的天气里穿了件长袖,向公司提前请了假,说11月6号家里有事需要回老家一趟。

是的,除了家里人,我没有对任何人说过你已经去世的事,我一个人忍着这个秘密,来营造你还活着的假象。

爸爸,你还好吗?

我真想知道啊,入个梦告诉我也好,可是你并没有来。

2020年11月。

妈要带两岁的侄女,所以回老家的只有我和哥哥。

家里比深圳冷些,庆幸我为了遮挡手腕的划痕明智地穿了件长袖。

晚上到家已经快11点了,夜晚的乡村陷入睡眠,我抬头能看到满天的星星,手机的手电筒照出一束光,哥模糊的背影在前面走着。

和婶婶借了干净的被褥,简单洗漱完就各自睡了。

我睡前吃完了最后一颗普兰片,和男朋友约好回来之后再去看一次医生。

我埋进干净还带着阳光味道的被子里睡着了。

第二天我们和家里的叔叔伯伯去了公墓,我看着那写着你名字的墓碑,不知道为什么我一点都不想哭,我在你墓前给你磕了三个头,想跟你说点什么,但终究还是什么都没说,只是在临走时跟你说了一句“我走了。”

“我走了,你好好照顾自己,听哥哥的话”。你临走前和我说的这句话我依然记得。

天很好,公墓没有遮挡物,太阳光格外刺眼,我走在人群最后,回头看了你一眼。

祭拜完吃完晚饭,我和哥就坐上了去火车站的车。

暮霭沉沉,日头的余晖像绵软的奶油软踏踏落在我脸上。

车子里,我和哥聊着不痛不痒的生活近况,他问我胃的情况,我说还行吧,就是有时候吃不下。

“心里别藏那么多事,放宽心。”哥对我说。

我笑着点了下头。

耳边是从车窗里呼呼吹进来的风声,我清晰听到从我心里快要压不住的歇斯底里的尖叫声。

我不快乐,我真的一点都不快乐啊。

哥的火车比我早,我看着他背着包和我挥了下手而后消失在车站,我坐在到处都是人的车站,变成了一件会呼吸的物品。

“好累啊”我沉沉叹了口气。

今后我会好好走下去的

2020年11月9号

我又一次去了医院。

身体疲惫让我早上起床变得格外困难,我预约的号已经过了又重新挂了一个,医生听完我的自述后,给我开了西酞普兰片和碳酸锂缓释片,告诉我,我的症状变严重了,一定要接着服药。

我点头拿完药回了家,辞职报告上个月已经提交了,工作到十二月。

按时服药吧,我不想一直陷在沼泽里。

我知道你也不想我这样吧。

我开始按时服药,碳酸锂缓释片虽然让我的手发抖,我没再说话,只是不远处凭空出现一座坟冢,不知道在等待谁。

我醒后一睁眼就有眼泪顺着眼角流进头发里,有人说现实是你怎么哭都醒不来的梦境,而这场梦境里你变成再也回不来的现实。

这一年多的时间里,我梦见你的次数寥寥可数,很多转瞬就忘了。而这次却记得格外清楚,我猜你是在安慰我吧,你知道我在惋惜你为什么不能和大伯一样戴生日帽听生日歌,所以你来告诉我,迟早都会有这么一天,要我别难过。

我不知道我这场突如其来的心灵感冒和你有没有关系,可我又不想把这场感冒归咎在你身上,因为我知道你希望我快乐。

2月的最后一天,买了一号的车票,约了朋友晚上出去玩,我坐在她小毛驴后座,看到沿途的观景树里已经有几枝报春的桃花,它们绽放在已经有回暖的迹象的春夜里,我却蓦地红了眼。

又一个没有你的春天要到了。

朋友还在前头喋喋不休,我红着眼突然说:“走吧。”

“去哪儿?”她在前面问。

我没回答,仰着头看着沿途的小桃枝,不想让眼泪掉下来。

日子就是这样,看似温柔却能在你不防备的时候狠狠捅你一刀,我知道我也曾经被它打败过,它带走了我最爱的人,给了我一个可能永远愈合不了的伤疤。

但我知道它总会馈赠我一点属于我的甜头,我会等,带着我的好心情。

所以,带着回忆我们走吧。

我看着逐渐消失在视线里的桃枝,在心里和最爱的人道别:

你这一生,为了这个家辛苦啦,今后我会好好走下去的。

再见啦,爸爸。

医生回信

吴国伟,女,博士,中南大学湘雅二医院精神科主治医师,助理研究员,兼任中国民族卫生协会心理健康分会理事和湖南省心理卫生协会理事。

看了你的文章,我深受感动,字里行间都能感受到,你对父亲的思念,以及对他去世的悲痛。

面对亲爱的人去世,悲伤是我们的正常反应。正如你文中所言:“死亡对于活着的人来说,是一场经久不息的余震。”亲爱的人离开后,50%~85%的人都会在最初几周甚至几个月里,感到非常哀伤,并且因此出现各种哀伤反应,比如,葬礼过后依然非常怀念逝者,逝者的音容笑貌总是不受控制地出现在脑海,拒绝承认逝者已经去世,等等。

对于大多数人来说,时间会治愈一切,但在有些人身上,却不能。有至少10%的人的丧痛会一直延续,甚至加重,最后发展成抑郁状态,你的情况就是这样。这时候,治愈需要的就不仅仅是时间,还有药物治疗和心理治疗。

文中,你说在服药一段时间后,症状得到了明显缓解,这就说明药物对症;但在之后的治疗过程中,因为你多次服药不规律、自主断药,抑郁症状又有所反复。如果你在治疗早期能坚持规律服药,或许可以减轻很多后续的波折。这也提示我们,及时、规律的药物治疗对于抑郁症治疗非常重要。

当然,服药只是康复的一部分,药物治疗可以有助于减少抑郁相关症状,我们同时也要采取一些其他方式,温和地释放内心的哀痛。文中你提到的清明祭扫,这种有规律的看望就是很好的方式,在这个特定的时间和地点,我们可以不用害怕,将自己的思念和哀痛直接表达出来;也可以看看以前的照片、去走走以前去过的地方,和家人朋友聊聊以前发生的趣事,回忆的过程中,情绪自然地抒发出来,思念得到寄托,温暖的感觉会逐渐取代哀痛;或者,像你这样,把这些强烈的情绪写下来,既是一种表达情绪的方式,也悼念了父亲,也是很好的方式。

学会面对和处理死亡,是每个人成长路上的必修课。逐渐,我们会发现,自己终究能掌控自己的情绪,学会承受和释放自己的情感,甚至从这些不幸事件中汲取精神力量。正如你结尾所说,“今后我会好好走下去的”,带着逝者的期待和力量,继续前行,是对逝者最好的悼念。

最后,我也想借此机会提醒其他人,丧亲之痛是可能发展成抑郁状态的,触景生情可能不是抑郁症,但如果持续感到抑郁、自我憎恶,甚至自残自杀,状态差到不能正常工作和生活,就不再只是思念和哀痛,一定要及时到医院就诊。

时间治不好的,就不再是心伤,而是疾病。