人性的枷锁,精神病院就是世间的缩影

文/老K

小时候大家开玩笑总喜欢拿“精神病院”作为背景,长大后我突然觉得,人生不易,每个人都有自己不堪的一面,住个精神病院并没什么特别的。

你有对精神病院好奇过吗?或者说你怎么看待精神病人呢?

印象中,人们对「精神疾病患者」的理解有两种:

一种觉得他们是“疯子”。整天疯疯癫癫的,对这个群体有一丝恐惧;另一种觉得他们是“天才”。才华出众天赋秉异,对他们有着浪漫的想象。

过去有个片子人间世2《笼中鸟》,里面记录了上海市精神卫生中心里几十位精神病人的真实生活。

在了解这个故事之前,视频开头,和心理咨询相呼应,首先呈现了“知情同意书”。

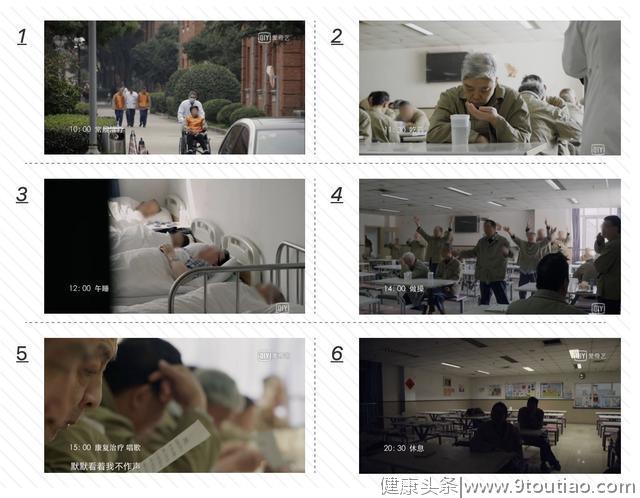

在纪录片中我们了解到,他们的生活还是非常“充实“,上午10点左右接受常规治疗,其中物理治疗居多,比如电休克治疗等,然后大概十一点半左右他们需要参加药物治疗,之后中午十二时准时休息。

下午2点做操、3点进行康复治疗。晚上八点半准时睡着。

这里可能很多人害怕电休克治疗,我们可能只在电影中了解过这个,其实当下“电击疗法”已经改良许多,真实的MECT治疗画面是安静祥和的,患者麻醉后脑部通电时间只有几秒钟,也没有浑身抽搐的表现,就是“眼睛一闭一睁”治疗就结束了。

除了必要的药物和物理治疗外,医院也有心理层面的康复治疗,而就康复治疗,其中又有非常多的形式,比如绘画、写作、毛笔字、唱歌、跳舞、乐器、乒乓球、台球等。他们有专门的画室、乐室、大礼堂、运动室,这些都能保证他们的心理状态有所调整。

多样化的治疗会辅助他们快速恢复到一个健康的状态中。

在这个纪录片中,特别吸引我的一个故事就是有个患者写的一首诗:

这是一只无忧无虑的小鸟

却失足被猎人捉住

从此与天空无缘

猎人日复一日地去逗弄小鸟

直到有一天

猎人发现小鸟浑身鲜血淋漓

猎人终于明白

小鸟只能属于天空

天堂是它唯一的归宿

这段话是一个病人写的,他说“我们每个人都是一只小鸟,或在天空中,或在笼中”

在我们眼中,精神病院是为了治疗他们恢复正常的,可在他们的眼中医生就是逗弄自己的猎人。这种逗弄,是日复一日地吃药、治疗......

他所描述的这个“笼中鸟”的确非常形象,因为,除了病人除了必须在医院中治疗外,社会大众对于精神病,甚至心理疾病,依旧是“可怕、不正常的人”等,并把这类患病人群视为“怪物”,用自己的视线铸成了最坚固的“牢笼”。

为何很多疾病都可以开放治疗,唯独精神病却很难做到呢?

往更深的层面思考,我认为精神病院对患者来说还存在另一种意义——保护。

笼子虽然限制了鸟儿的自由,但同时也保护了鸟儿。影片中有个故事很好的说明了这一点,医院有个病人老陈,19岁就进入了杂技团,可因为精神问题无法表演,结果24岁进入上海交大医学院附属精神卫生中心接受治疗,这一住就是6年,现在已经30岁了。

这个梦想可能只有院内的人才知道,但因为疾病却丧失了表演的可能,不过围墙内的医院没有谩骂与偏见。

精神病院高高的院墙禁锢了患者的自由,但同时,也隔离了外界的伤害,给了他们另一种生活的可能。

这里没有现实世界的勾心斗角和尔虞我诈;

不会被世俗规则烦恼,不受制于金钱捆绑;

不用为了生活委曲求全,不必打碎牙齿往肚子里咽。

......

村上春树有一句话:“如果你不想进精神病院,就要心胸豁达地委身于生活的河流。”

绝望与希望

精神类疾病无疑是痛苦的,《笼中鸟》有一幕画面:身患双相障碍的小女孩想回到学校,继续攻读自己的法学学士。

但学校老师却因为担心她承受不了学习压力进而导致病情恶化或者在校内出事。

然后两个老师一起到病房来劝说孩子的父亲,希望她可以办理退学。

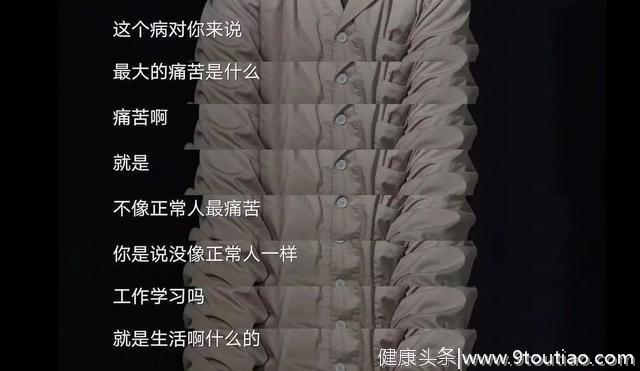

也许在精神障碍中,痛苦就是无法像正常人那样去生活,他们希望自己可以不被歧视。

身处精神疾病中,他们无疑有时是绝望的,但他们更需要希望。

他们心中也有爱情和亲情,他们也有家人,也需要陪伴和照顾……

除了身患疾病以外,他们和墙外的世人,是一样的……

医疗中常常有一句话:有时是治愈,常常是帮助,总是去安慰。

(⭐️优质心理学和心理成长社区,这里会每日分享优质心理学和精神卫生知识,大家一同成长讨论吧!)

疾病,透射出不完美的人性,却也包含着珍贵的微光。

如果生命的终点都是一样,愿现在病痛中的人,和以后也将深陷病痛的我们,永远心怀希望,给必然走向衰老和死亡的过程,多留下一点意义。