16型人格测试歧视:智商不高,不配拥有性格?

导语:我们都痴迷于各式各样的心理测试,而MBTI测试则是目前最受欢迎的一种。受著名心理学家荣格的启发,它用4个不同的字母组合来把人分成16种不同的性格(如外向或内向,情感型还是思考型等)。我们惊呼这个测试的准确性,在结果中屡屡感受到被承认与被理解。但是,如果我们深入去分析这个测试向我们提出的问题,就会发现它们是有种族和阶级偏见的,地位低的人根本测不出性格。这项测试也自然而然地成为了巩固新自由主义等级制的产物。

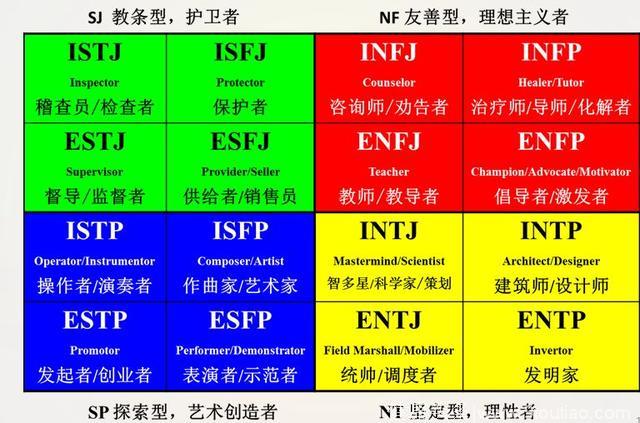

我们对测试的狂热没有止境。在学校里,我们或早或晚地测试孩子们的“天赋”和“成就”。我们测试我们的DNA以寻求与过去的奇幻联结。我们还测试我们自己的性格。我们对各种性格测试总是又爱又恨,因为它们既有力量,又有缺陷。恐怕没有哪项测试像梅尔斯-布里格斯性格分类指标(Myers-Briggs Type Indicator,MBTI)那样集中表现了我们对测试的这种情感。现在娱乐网站的头条作者用它,大学导员用它来测试学生,《财富》榜100强企业的经理也用它来招聘。它将混沌复杂的人类互动还原成四个字母的魔力标签(我是INFP)。无论你把它看作是一种用来自我观照的新自由主义意识形态工具,或者一种对性别偏见和社会等级的拙劣辩护,又或是真实自我反思的媒介,它的受欢迎程度都不可被否认。

MBTI结果中的16种不同人格

图片来自网络

为了深入理解人们为什么对这种类型化思维乐此不疲,我与梅芙·艾姆雷(Merve Emre,她本人是ENTJ)进行了交谈,艾姆雷是牛津大学英语教授,新书《人格掮客:MBTI的奇异历史与性格测试的诞生》(Personality Brokers: The Strange History of Myers-Briggs and the Birth of Personality Testing)的作者。艾姆雷这本书将MBTI追溯到二十世纪初期一对母女的工作上,探索这样一项在主流专业科学之外发展出的测试,何以成为自助流行文化与管理精英的混合体。通过探寻这项测试何以能提供既庸俗又深刻的洞见,我们讨论了它实际上测量了什么、又未能抓住什么,它如何在一个世俗异化的时代发挥占卜与疗愈的功能,以及为什么该测试所声称的与生俱来的东西妨碍了对性格更丰富的理解。

是什么让你对MBTI及其背后的凯瑟琳·库克·布里格斯(Katharine Cook Briggs)和伊莎贝尔·布里格斯·梅尔斯(Isabel Briggs Myers)母女感兴趣?

我是在22岁时发现了性格测试。那时我刚从大学毕业,在贝恩公司(Bain & Company)做起了管理顾问。我们全体新同事首先要做的事之一,就是坐下来做MBTI测试。

几周后我们被请了一顿大餐,席间一位高级人才导员汇报了我们的性格类型,它们预测出我们在公司的前景。我当时性格的测试结果特别准确。我之前从来没做过心理咨询,也从未以任何系统或严密的方式思考我自己。这是我第一次遇到一种自我知识和自我理解的体系(至少在表面上看起来是如此)。我是ENTJ,是CEO的类型,这倒不坏。我之后走上去与人才导员攀谈,她说了些空泛又奉承的话,说我会做得很好,说像我这种性格类型的人会掌控世界。我享受那种被如此关注的感觉,因为我被告知的是我的人格内固有的东西,而不是我奋力追求的东西。这是我的独一无二的本质。

但后来,我却是个糟糕的顾问。我大多数时间都在不务正业。

多年后,当我为第二本书寻找话题时,我想也许可以写写与性格话语有关的内容。我想起了我与MBTI的经历,于是开始挖掘它的历史。我最初以为它是由两个男性心理学家提出的,但却发现它是由一对没有正式心理学和社会学训练的母女发明的。

我从你的书中得知一件有趣的事,凯瑟琳和伊莎贝尔都与传统女性性别角色有很大冲突,对吗?她们是尽职的母亲,又有远大抱负,但有时候她们的工作似乎安慰她们,告诉她们她们的性格最适合于服务家庭。凯瑟琳对自己的事业失败非常失望。我好奇你对这一点有没有要说的——对这种关于性别冲突的处理是否融入了MBTI中。

凯瑟琳和伊莎贝尔母女

图片来源:Wikipedia

是的。我在有第一个孩子时开始写这本书,正当生第二个孩子时完成了它。整段时间里我都在学习如何协调我的这些角色——一个作者,一个研究者,一个老师,与我刚刚投身的母亲角色。

那一刻,我对凯瑟琳和伊莎贝尔面临的冲突感到格外亲切。她们在生活中直观感受到了社会规范女性应该是什么样、应该做什么的性别歧视和厌女倾向,但她们却不太知道如何应对。比如说,凯瑟琳的父母供她丈夫而不是她去读硕士,她的应对是说,让我看看怎么把自己的家变成科学实验室,让我看看怎么把自己做的家务活变成一份“职业”,即便不以物质的方式——她当然不为此获得报酬——那也以意识形态的方式。

她一结婚就不得不丢下职业,但她会将育儿科学化,由此感到自己还没放弃职业梦想。在女人不能如其所愿地发展自己的环境下,她们会作出各种调整来保存自我感。

是的,我在读这书时也感受到了。你还提到测试结果有性别歧视:女人大多是“感受者”(feelers),是人际关系的守护者,而男人多数是“思考者”(thinkers)。

我从不会把这两个女人称作女性主义者,因为她们真的对任何围绕性别议题的政治组织都没兴趣。伊莎贝尔直到生命最后都对1970年代的“妇女解放者”们(“women’s libbers”)嗤之以鼻。但是她和凯瑟琳又都对女人以极度个体化的方式发展自身感兴趣。所以可以说,她们设计的测试成了这种新自由主义的自我关照理念的反映。我想这是她们关于进步的想象的界限。伊莎贝尔的丈夫比她更左、更女性主义;他认为他们的家庭角色中有压迫性,当谈到把妇女从中解放出来时,他对伊莎贝尔政治理解力与政治兴趣的贫乏特别失望。而伊莎贝尔和她的母亲深受维多利亚式的女性气质和家庭生活观念影响,她们本就无法想象任何不同的工作和关照的组织。

你看这项测试产生的数据,就会发现女人比男人更倾向于成为“感受者”。但我认为MBTI的危险之处在于,它声称那些人格特征是先天固有的;它将女性的情感劳动自然化了,而实际上这种情感劳动往往是一个更大的社会结构动态运作的结果。女人常在社会再生产中被赋予情感性劳动的任务,这与生物学没什么关系,而完全是因为家庭被确立并理论化为私人空间——处理情感的地方——而与物质劳动与工作的公共空间相对。

这就带来了我的下一个问题——MBTI究竟在测什么。在书中你描述道,当这套测试被公司用来把工人选取分配到合适的岗位上时,用户发现它对人力劳动者并不管用——体力劳动者测不出类型。伊莎贝尔的回答是,他们不够复杂,所以没有性格类型;他们不够聪明。

她直白地说,智商在100以下的人不可能有类型差异。不够聪明的人不能有性格。

那么这就很清楚了,这项测试反映了结构性差异而非天生的特质。它对已经获取特定职业地位的人管用,所以也许它更多地反映了经验而非理智。

当然了。我想MBTI完全是将这世界上业已存在的等级制具象化。正如阿多诺在《威权主义人格》(The Authoritarian Personality,1950)中关于类型化思维的论述——个体性只惠及特定的人。不是每个人都有特权去认为自己是独特的个体,有着丰富的内在生活、甚或有一套值得谈论和归类的偏好。甚至在你用这项测试给人分类之前,就已经有一套分类体系挑选过这些被测试者了——有的人能有权获得性格,有的人不能。

直到今天,正是按这项测试的逻辑,有钱有权的白人男性觉得他们有性格和个性的名人。这项测试固化并延续了这一想法。当我去一个再教育项目时,有一个参与者正是这样的男性,一个中西部小学校的导员,他告诉我们他的学生70%是第一代移民,是家里第一个上大学的人,他们几乎都来自低收入家庭,其中很多是女性和有色人种。对这些学生中的很多人来说,MBTI的问题简直难以理解——测试的问题要你想象一些场景,比如说,当你计划一个假期时,你是提前计划好一切还是随机地走哪儿算哪儿。

或者在工作中,当你接手一个大项目,你的老板是思考者而你是感受者,你该如何做决定。他的学生发现提出这些测试问题的人小资得不可理喻。他问人才导员,如果这些学生说他们从没度过假,从来度不起假,或他们的工作场合中人们并不合作,只是被告知该做什么然后打卡上下班,他该怎么跟他们说。导员的回答是惊人的:好吧,如果他们想成功,他们就得适应这套语言、这些观念。MBTI仍旧在各种隐晦的意义上是有阶级和种族偏见的。这在40年代很明显,但现在则更隐晦了。

这令我想到偏见的另一方面。MBTI测试宣称它对各种性格类型是中立的,没有哪种类型优于另一种。但我不禁认为其中有些评头论足的东西。这让我想到哈佛大学在录取程序中持续将亚裔人性格上列在低位的案子。你认为这与MBTI这样的测试有什么联系吗?

绝对有。人们对哈佛的控诉是,亚裔申请人总体上被列为测不出来性格(也即“没有性格”)的一群人。他们被判为不动脑筋的机器人。所以这又是一个通过性格评测而被否定了个体性的人群。即便他们不用MBTI,他们也在用类似于MBTI的语言。积极的性格、受喜爱度、善良、广受尊敬——他们用这些特征来否定亚裔候选人的任何个体性。这与40年代的性格分类模式完全一致,它假定世界上就是有一群人无法“高攀”这套语言,因此,它也同时假定了这群人不会去认为自己有任何特别之处。

能谈谈这项测试如今的应用吗?

它在企业中依然盛行。《财富》榜1000强公司中五分之一把它用在招聘程序中。《财富》榜100强公司有大概89家在职场中用它进行自我评估、团队评估和团队建设。第二大用户群体可能是大学。我参加的那个再教育项目中大部分都是高校导员,他们用MBTI来帮刚入校的新生决定修什么专业;还有刚入学的高年级学生,要用它来决定申请什么工作。但是还有其他的用途。我收到不少来自军队人员的邮件,谈论他们如何在训练中使用MBTI。一位国防部的女性在她的雇员身上使用MBTI;新教教会的人当然也用了。还有一写较为分散的群体,即一般的关注身心健康和自我关照的人们都用它。MBTI往往被打包成一个自我探索、自我关照和自我提升的整体性项目。

这项测试背后没有科学严密性,它反映了结构性的偏见,但作为自助和励志工具又如此广受欢迎。人们在测试结果中认出了自己。那么,凯瑟琳和伊莎贝尔是否也有正确的地方呢?

我的书也认为,尽管测试将性格分类制度化了,造成了深远的社会后果,但被测试者个人个对测试的体验也很重要。我从不否认任何人在测试中会体会到一种被承认感或解放感,甚至有时是诱惑。我写这本书的整个过程中谈过话的很多人(包括我的家人和朋友)完全相信这项测试,尽管他们知道它在科学上不可靠。它为他们提供了如此强有力的自我理解的语言。

本书封面

图片来源:Penguin Random House Canada

这是我认为伊莎贝尔和她母亲正确的地方:如果你能提供给人们一套相对简便的语汇来描述他们自己,让他们成为自己命运的主人和仲裁者,这套语言就不会消亡。它能抵抗一切削弱它的尝试。我想,这归根结底是一套世俗信仰体系。你不需要什么证据,就能感到它对你说出了关于你的某种真相。我想通过这两个女人的传记来理解那种信仰和与之伴随的强大与持久力,同时展现各种更大的社会、结构性议题如何支撑了这种信仰。个人在测试中的解放感,完全不能解释清楚或者缓和这背后的结构性力量。

当我们把性格当成先天所固有的,我们错失了什么?人们也许在他们的类型中认出了自己,但他们忽视了什么?

我想我们首先忽略的是,认为性格是先天的,这完全是非历史主义。对我来说,理解性格的最有趣的方式是看它如何被社会文化建构的——因为一个人身处或不得不身处于某种社会或制度语境,不得不与各种人进行不同的互动,这个人的性格会改变。对性格的理解归根结底是不可简单归一化的;它不能依靠一套类型学系统。类型化的思考把那些纷乱的事实清理掉,只给出一个框架——即便这显然抹灭了很多东西。

我们犯的另一个错,是我们认为人们理应用一套体系来界定和划分性格。用以界定性格的不同的体系根本没什么理所当然的东西。我希望这本书能表明,现在我们很多人随口就来的性格类型的话语,根本是两个女人及她们历史遭遇的特殊的、偶然的产物。外向与内向没什么是天生的、自然的、本质性的或纯粹的东西。我们的情感与思考亦然。

我觉得甚至当科学家或者心理学家在谈论这类测试有效性与可靠性时,他们也多少忽视了这一点——因为这些问题其实是在问这些测试是否真的测了它们声称在测的东西,随着时间流逝它们是否展现出同样的东西。作为人文学者,我想要预先阻止这些问题,因为这些问题本身也预设了我们用以描述人的话语有真理的基础。而我不这么认为。

原文链接:

http://bostonreview.net/literature-culture/merve-emre-deborah-chasman-whos-got-personality

本文及封面图首发于一颗土逗,转载请联系土逗获得内容授权。

采访:Deborah Chasman

作者:Merve Emre

翻译:沈今语

校对:xd

美编:太子豹