对抗抑郁症:和那只野兽搏斗的日子 | 易小荷

最近已经发生好几例抑郁症自杀的案例了,峨眉山跳崖女孩的呼救还在耳边:请关心一下抑郁症。根据世界卫生组织统计,全世界抑郁症患者达3.5亿人,预计到2020年,抑郁症可能成为仅次于心脑血管病的人类第二大疾病。

也许我们身边的抑郁症数字远远超过我们的想象,而作者易小荷愿意坦诚地写下这些心路历程,在文中她把抑郁情绪统统称为“它”,她其实是想告诉大家,“那美好的仗我已经打过了”。

不知道为什么,我觉得它一直都在。2018年9月的今天,我创业已经一年零三个月,由于各种实实在在的忙碌,我仿佛把它彻底遗忘了。

2015年12月24日,我从《南都周刊》位于北京的办公室开车回家,天色微黑,某个瞬间我停在路边,抬头望向远处的车流,它们像是某种具有生命力的暗物质,毫不留情地从生命中一泄而过。车窗的隔音效果不错,我静下来,突然觉得短短的几公里也支撑不下去了。就在这个时候我听不到了自己的心跳声,我忽然看见了自己的肉身,臃肿、废旧。

那段时间,我总能感受它在黑暗里,伺机而动。它和我有的时候泾渭分明,有的时候合二为一。

很早以前投资人看到了一篇关于我的报道,里面提到我在离开《南都周刊》,最为彷徨的那段时间,他善意地建议说“要淡化抑郁症这个”。

其实,这个“症”从未被确诊过。有一次刘原看我写的《我的失败人生》问我“你有睡眠障碍吗?”“并没有。”相反的是,我一有解决不了的问题,就喜欢蒙头大睡。我的梦总是伤筋动骨一般激烈,也试过不止一次从睡梦中长喝一声醒来,心脏难受大口喘气。

2016年6月21号,七个作家推送了第一篇文章。我需要去很多的微信群里推送,发红包,回应很多的关注,又开始重新靠拢人群,时间每一个琐碎的时间屑都被啄食干净。有一天我突然意识到,我不需要再躲着快递小哥了,实际上我不再需要躲避任何人了。

但是,时不时还能看见无数人被它捕获的消息。

恐怕抑郁症和抑郁症还是不同的吧,那段时间里,原来意义上的传统媒体已经基本瓦解,ex离开我之后的慢性毒药在一点点挥发,我换了无数工作,都找不到一件让自己打起精神做的事情——每一天都没有什么友善的消息。

但它对我来说依然是个谜。尽管在《南都周刊》的时候做过封面报道。知道这是一种情绪上的感冒,但是when,where,why me?我每每低头,都能隐约地看见那一串行至我脚下的爪印,我能感受到它无声无息走过来,停在那里,或许是轻蔑,或许是得意洋洋。我需要紧紧抓住内心的悬崖,不让颤抖的双手滑下去。

我曾经无数次想过自己在这世界上消失的场景,15年到16年的很长一段时间,我就是在活生生观看这种想象。我有时候看着父亲为我攒下的体育报道的剪报整齐地码在那里,几百万字都沉睡着;不再有人谈论起我,就连经常把货物放到前门的快递也只是知道这里住着个“钱先生”。我,就这样凭空消失了。

我不太记得那段时间具体是怎么度过的了。我从来没有真正走到那一步……大概是每次刚刚到想象的第一步,我就会看看角落里默默蹲着的它,下意识地命令自己即刻睡下。

正是在这种状态下,我写了几百首诗,有一次宋金波老师读我的那首《生而为人》,对我说“姑娘,为什么我从字里行间读到了你的呼救呢?”做了七个作家之后不久的一次聚会,我的一个朋友给我看他的抓拍,我意识到那是一年多以来我第一次咧开嘴大笑,仿佛就是那个瞬间,有一种震颤从胸口涌起,带来一丝温度,我的人生还没有走到尽头,还有一部分生命力蠢蠢欲动。

那个时候我在自己公众号上写的诗歌

我为此查过很多资料,收藏过很多相关信息。有人分析,大多数的抑郁症患者,恰恰是所谓的“成功人士”、外表阳光的人。因为往往就是这样习惯了优秀的人,对不优秀有极强的恐惧心理,才会丧失了对于不优秀的承受能力。还有人说,如果想要扮演的角色和本我的状态相差越大,对人的消耗就越多。

有天晚上,我疲惫至极,算起来创业做骚客文艺和搜历史的公号已经一年了,我遇到的所有人都对我们的公号赞叹不已,但我们所有的努力也会常常如泥牛入海,偶尔合伙人问我,你想要放弃吗?

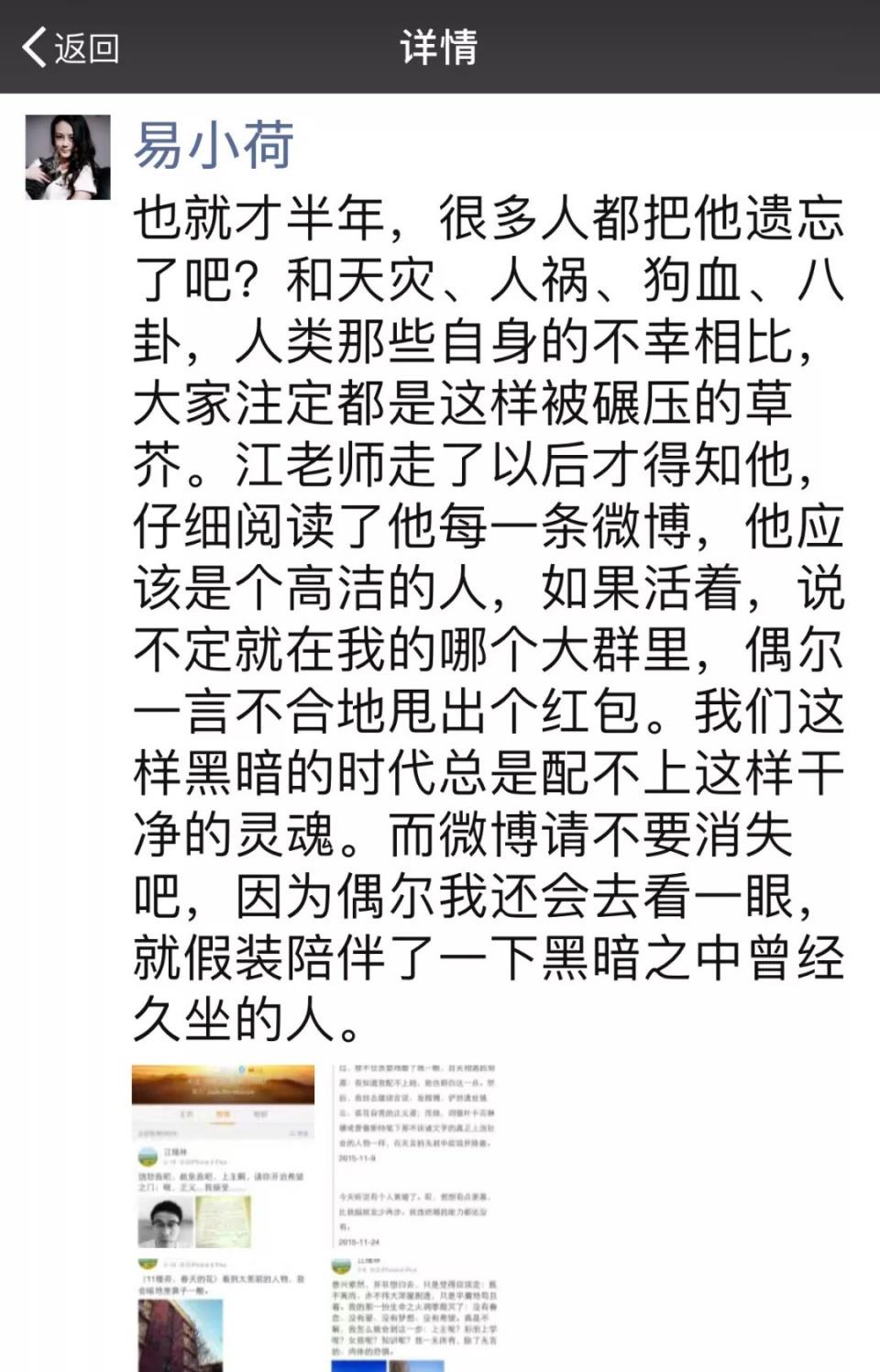

记得有一次,不知道为何和龚晓跃老师电话,聊到了江绪林(或许以为自己和他大抵命运相似),据说他走之前,办公桌上放着两本书,那应当是他离开之前最后的阅读:《自由主义与正义的局限》和《当代自由主义理论》。“我努力地避开政治,只是有时候政治犹如癫痫一样偶尔或发作,让人无法置身事外。”

江绪林的去世不单单是一个人的死去,而是特定时间一位有典型意义的知识分子的消逝。

大概是他的朋友徐定之写过一句这样的悼念:他死的那天晚上,和他颇有交情的陈纯非常激动,在群里严厉反驳“忧郁症自杀”的观点,“哲学家是不会死得这么肤浅的!”

但是很奇怪的是,我一直牢牢地记住了晓跃说的一句话:“他(江绪林)是个多么干净的人啊!”

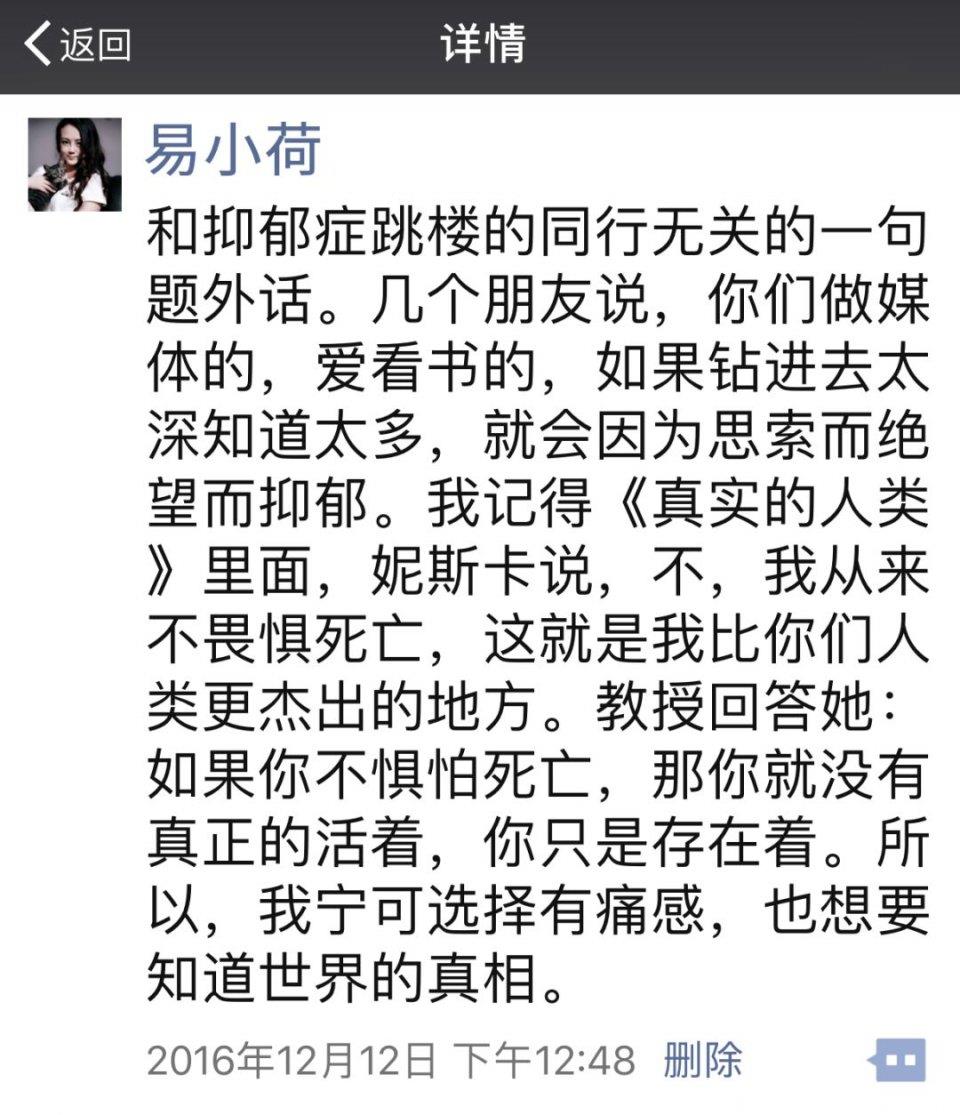

我朋友圈的一点小思索

我朋友圈的一点小思索

看报道说,21岁的跳崖女孩在遗书中称自己得了抑郁症。“不是没有倾诉过,不是没有尝试过救自己,也不是没有尝试过求救……然而要不就是被当成笑话,要不就是觉得我想不开。”

想起我小的时候,被人当作白痴的那些年,每天被老师骂到哭着回家,同学不跟我玩,那时候的天空低而且压抑。上一次有人问我,如果可以回到小学五年级,你会对自己说什么?

“你不像自己想象得那么差,坚持下去,你就会看到其实是因为你和他们不同。”

所以回到那一次,我大概回了合伙人一句“只要有一口气,也不能松。”

和许多人相比,我并不想用任何“痛苦”这类的形容词。(癌症患者也是痛苦的,高血压患者也是痛苦的,而据说拖延症患者也是痛苦的,痛苦和痛苦如此不同也如此相似)而生活原本也是如此,一个遗憾接着一个遗憾。有可能只要我们内心还有没死透的东西,那就得永远地和它fighting:这一个回合,它把我击倒在地,下一个回合,我把它高高举起。

昨天有个心理学家说,当我们对自己感到羞耻时,也会误以为别人很羞耻。当人无法面对真实的自己时,他也无法面对真实的别人。我曾经有很长一段时间,无法面对自己的心理“可能生病了”这一事实。

值得感激的是,我用了超乎寻常的时间和勇气,走到了今天。笨拙地写下这些文字,面对真实的自己,也和你们分享那打过的仗。