为何我们会对他人的痛苦袖手旁观?纪念社会心理学家约翰·达利

最近,2018年8月31日,还有一位熟悉的心理学家朋友去世。他就是“旁观者效应”的提出者、美国普林斯顿大学著名社会心理学家约翰·达利(John M Darley),享年80岁。

达利教授1938年4月3日出生于美国明尼苏达州一个心理学世家。父亲老约翰 ·G·达利是明尼苏达大学的心理学教授和系主任,在人事心理学和心理测量学方面有重大影响。高中毕业后,达利追随父亲的步伐,在获得美国斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College)的心理学学士后,于1965年获得哈佛大学的心理学博士学位。然后先去了纽约大学任助理教授,后任普林斯顿大学副教授和教授直到2012年退休。

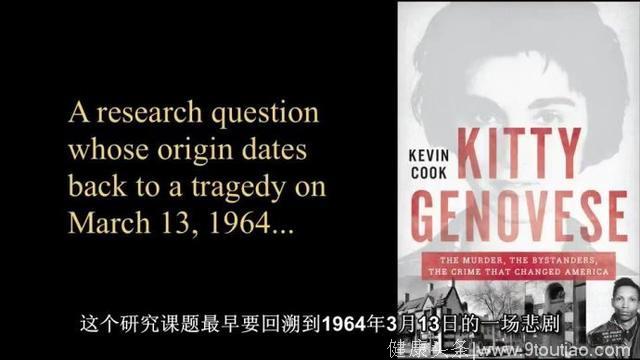

达利最出名的工作,是他和同事毕博·拉塔内(Bibb Latane)对凯蒂·吉诺维斯(Kitty Genovese)案件的分析。1964年3月27日美国《纽约时报》报道了一个令人发指的案件:3月13日晚上,一位年轻的餐馆服务生吉诺维斯在下班后回家,当她下车朝公寓走去时遭遇歹徒袭击并被残忍杀害。更加令人不寒而栗的是,杀害行动持续了半个多小时;期间吉诺维斯数次尖叫着喊救命、惨叫求饶,其中包括,“哦,我的上帝!他拿刀捅我!请帮帮我!”并且至少有38人目睹了这一场凶杀,周围住户们的谈话声和窗口的灯光也数次打断了凶手的行动,将其吓退。但每次凶手返回来时,都会将她找出再次用刀捅。遗憾的是,在这次凶杀发生期间,自始至终都没有一人打电话报警;直到最后,才有一位目击者拨打了报警电话。但不幸的是,吉诺维斯在被送去医院的途中就死去了。

虽然吉诺维斯的事件现在已经广为人知,但是它并非个案。我们总是能在新闻报道中看到同样震惊的类似事件在世界各地继续发生着,包括在我们中国。

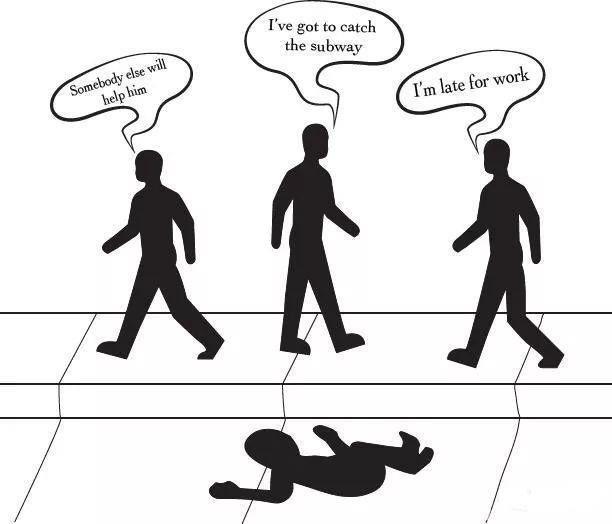

为什么我们会对他人的呼救如此无动于衷呢?为什么人们在这样的情境下不去帮助他人呢?这样的惨剧是否揭示了一种人性沦丧?或者说是我们文化出现了一种道德滑坡?

当时还是美国纽约大学年轻的助理教授的约翰·达利和他在哥伦比亚大学的朋友毕博·拉塔内(1968)想要对这起事件给出一种社会心理学的解释。他们认为,一个人在目击了一次紧急事件后,尤其是像有人被刺杀这种使人惊呆的场景时,当事人会处在一种矛盾的境地中。人道主义准则和良心的鞭策促使他们想要伸出援手,但是理性和非理性的恐惧会阻止他们的行为。毕竟,在帮助别人的时候,我们自己也可能会受伤,或许还会体验到抛头露面的尴尬,甚至会担心惹上司法麻烦等等。那么这些情景特点是怎么样影响到我们内心冲突的解决呢?

达利和拉塔内分析,有他人在场目击同样的紧急事件,这一社会场景本身会从多个方面阻碍人们的帮助行为,而非激励他们进行帮助的举动。

首先,从众心理的影响。看到没有其他人帮助可能会让一个人把当下的情境解释为非紧急性的,所以感到并没有义务去帮忙。“这可能就是情侣之间拌拌嘴。”集体的不作为会导致进一步的集体不作为。

第二,“集体性无感”(pluralistic ignorance)的困惑。一个人可能不知道其他人做出什么样的反应。这会让他推测其他人实际上可能正在帮忙,那么就不需要再多一个人加入了。

最后,责任扩散的干扰。人们未能帮助,是因为帮助的责任分摊到了围观者每个人的身上,同样由于不作为而受到的责备也是扩散的。如果吉诺维斯绝望的哭喊是被一个人所听到的,并且这个人相信自己是这一事件的唯一目击证人,那么这件惨案最后的结局可能就不会那么悲惨。因为需要站出来干预的压力会聚焦在这名唯一的目击者身上。

因此, 达利和拉塔内提出一个假设,这就是现在心理学中非常有名的“旁观者效应”。即:在一件紧急事件发生的时候,旁观者的数量越多,他们中间的任何一个人挺身而出的可能性就越小,或者站出来的时机就越晚。

他们随即使用实证研究对这种假设进行检验。在实验中,实验参与者被分作独自一人或处于群体之中。实验设置一个可以分成不同级别的紧急情况,从轻微的不舒适到严重的生命危险,他们观察参与者提供帮助的参与者数量以及参与者的反应时间。结果发现,当其他人在场时,提供帮助的参与者所占的人数百分比减小。

例如,拉塔内和朱迪丝·罗丹(Judith Rodin,1969)让参加实验的被试听到隔壁办公室里一位女士从椅子上重重摔下来的声音并大声呻吟:“哎呀,我的天呐!我的脚……我……我……不能动……它。哎呀,我的裸骨。我……拿不开……这个……东西。”事情的全部过程大约持续两分钟。观察被试在不同情境中的反应。第一种情境下,被试单独在场,结果有70%的被试去帮助受害者;第二种情境下,事情发生时有两个陌生人在场,结果有40%的被试去帮助受害者;第三种情境下,被试与一位消极的实验者助手在场,他对被试说不用帮忙,结果只有7%的被试去帮助受害者。

自1980年以来,有60多个实验研究比较了独自一人或与他人在一起时的亲社会行为表现,结果发现,大约有90%的实验都证明:独自一人时更可能提供帮助。研究还发现,在场人数越多,受害者得到帮助的可能性越小。研究证明了“旁观者效应”的普遍性:在一件紧急事件中,如果有更多的目击者,那么他们中的任何一个挺身而出的几率也就越小。这是因为个体通常对其他人的反应不知情,或者是因为他们不觉得对防止悲剧的产生有唯一的责任。后来,也有其他研究者总结得出:事情的紧急与否、模糊性、群体的凝聚力、环境的熟悉性甚至文化差异等因素都会影响“旁观者效应”。

我和达利教授的直接接触是在1999年我到伯克利任教后。他在读了几篇我发表的文化心理学研究报告后,打电话邀请我去参加他发起的“文化与道德研究”小组活动。他想知道,在东方的集体主义文化影响下,中国人是不是不大容易受到“旁观者效应”的影响。但由于我当时刚到加州时间还不长,不愿意离开阳光灿烂的美国西海岸,因此作罢。不过,心中还是非常感激他的赏识之情。不过,现在看来,集体文化中的内、外群体之分,可能会使“旁观者效应”更加突出。说明这一现象值得我们继续研究。

https://v.qq.com/x/page/e0192nu7etp.html

那有没有办法减少“旁观者效应”的影响呢?积极导向的心理学家已经发现了一些有效的策略, 包括榜样的作用,能力的提高(会武术、懂医术,有一技之长等),责任感的提升(优越的身份,荣誉感,群众的期待,骑士精神等),愉悦的心情和善良的美德都有可能加强我们的利他之心。因此,积极心态不光让我们身心愉悦,也会让我们更加道德。

(图片源自网络,如有侵权请告知删除)

责任编辑 | 吴卫国

彭凯平公众号:思想也可以如此性感!!!