著名的“棉花糖实验”被推翻了!请别再拿它举例了

先简单介绍一下“棉花糖实验”。棉花糖实验,是斯坦福大学心理学家沃尔特·米歇尔博士(WalterMischel)1966年起在幼儿园进行的有关自制力的一系列心理学经典实验。

受试者是4~5岁的小朋友,他们每个人面前都有一块棉花糖,他们可以选择马上吃掉,但如果可以再等待15分钟,他们就可以得到两块。不同的孩子有不同的表现。有的孩子忍不住,直接吃掉了棉花糖;有些孩子则用比如唱歌、蒙眼睛等方法转移自己的注意力,抵抗住了诱惑。

实验到这还没有结束,真正让这个实验成为心理学经典实验的原因是,在大约30年后,米歇尔对这些受试者进行了跟踪调查,发现当年那些能够抵制诱惑的小朋友,有更好的人生表现,比如考试取得了更好的成绩、有更好的教育成就、身体素质更好等等。

这个实验用一个很简单的方法,证明了自控力和“延迟满足”的能力,对个人成就的影响。对心理学、教育等领域产生了深远的影响。

听到这是不是觉得有点耳熟,不管是这个基础款的“棉花糖实验”,还是各类变种的曲奇饼、巧克力实验,在各类畅销书、演讲、课程当中频繁出现。

但就在今年的5月25号,纽约大学的泰勒·瓦特、加州大学的葛瑞格·邓肯和权浩南,在心理学领域的顶级期刊《心理科学》上发表了一遍论文,推翻了“棉花糖实验”的结论。并得出了一个结论,“孩子能否取得成功,并不取决于延迟满足的能力,而是取决于孩子背后的家庭。”

孩子的家庭能给孩子稳定的感觉,就是让孩子觉得我通过忍耐可以得到第二块棉花糖,孩子大概率会选择等待。如果孩子的家庭经济背景不好,孩子觉得连第一块棉花糖可能都会消失,那他们大概率不会选择等待,对证明过程感兴趣的朋友可以去查找原文。

我听到这则消息是在昨天凌晨4点,被蚊子吵醒打算听个音频接着睡,但是听的我是越来越精神。

有俩原因,一个是因为知道这个实验对心理学等领域的影响力,被各种课程各种书籍引用过很多次的实验。如果就此被推翻,那原有的结论需要通过什么去证实,是否有很多结论会变成没有根基和证据的?

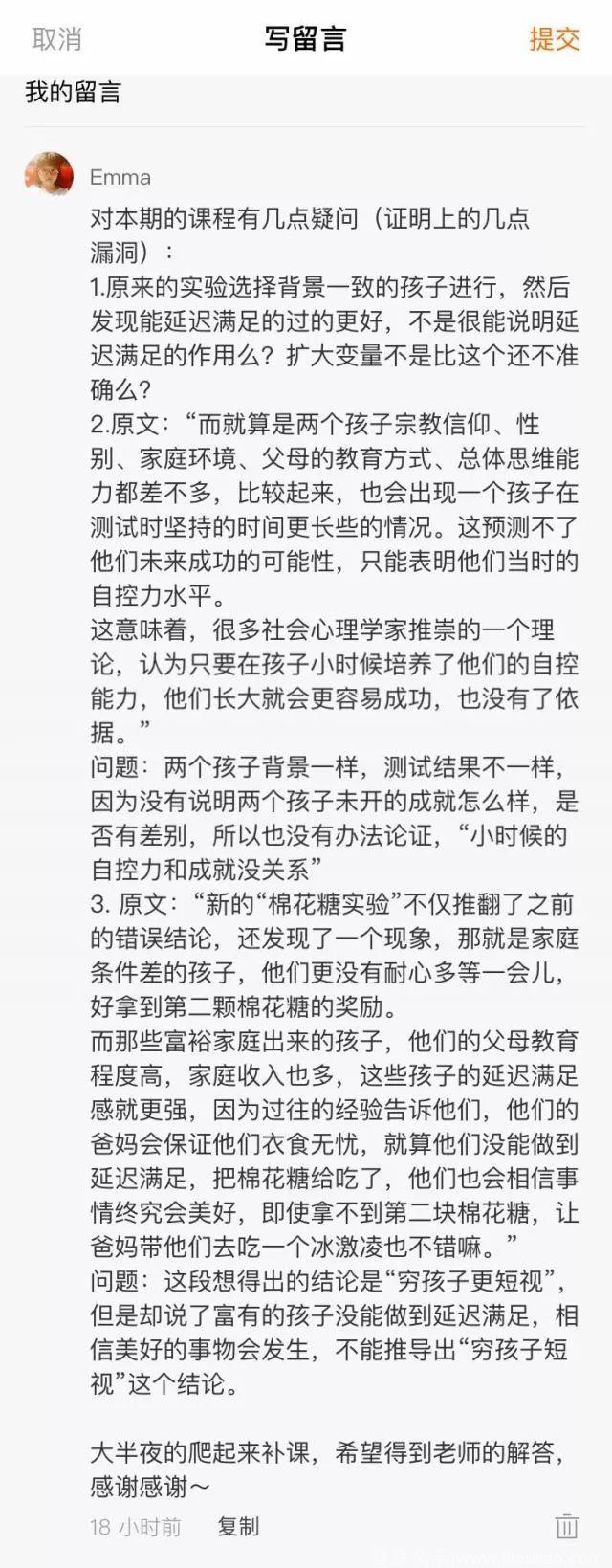

第二个是因为这个付费课程的制作团队,在讲这个事的课程中,有逻辑漏洞,出于职业病,爬起来写长评向课程的制作者提问,希望能够得到解答。

也许论文里面有很详细的推理和论述,但是这篇看似很有道理的解读里,细想却有很多说不通的或者是让人存疑的地方。不也就是这种证明的方式,让“棉花糖实验”流行了这么久吗?虽然有部分学者、老师对它的科学性、合理性表示过怀疑,但还是被大量的引用着。

因为思维惯性?因为它存在的时间长久是经典?还是因为就是需要这么个实验来说明自己想表达的观点?所以即便觉得哪里有点不对,还是会把它用在需要的地方。

“因为所以科学道理”这个小时候就会念的顺口溜,其实长大了也不一定每次都能用好。