我这么年轻,不可能得癌症

作者 | 南风窗高级记者 何承波

当我们谈论癌症时,常常陷入不安和混乱。

在肿瘤医院,我遇到过种种见闻。时常有人确诊癌症后打算跳楼自杀。时常有家属至死都向患者隐瞒病情。也见过那些不愿治疗的人,比起癌症,他们更厌倦月复一月的化疗,和牢房一样的病房。

印象中最深刻的,是那些得了癌症的年轻人。2个月前,在江西省肿瘤医院,我认识的一位30岁的宫颈癌患者在病房里崩溃大哭,多日过去,她还是无法接受这个事实,坚持认为是误诊,口中念着:“我这么年轻,不可能得癌症。”

我曾经采访过一位来自佛山的癌症患者家属,她的父亲确诊肺癌,她把20多岁人生最重要的时间给了父亲,悉心地照料,陪他走完最后一程。不久前,她自己也确诊了乳腺癌。

她告诉我,她是一个注定要跟癌症打交道的人。

(2013年,好莱坞著名女星安吉丽娜朱莉因家族遗传而担心有罹患乳腺癌的风险,进而检测到BRCA基因突变而先行切除双侧乳腺;2015年检查时又发现自己有患卵巢癌的风险,又提前切除卵巢和输卵管)

苏珊·桑塔格在她那篇著名的论文《疾病的隐喻》结尾处说,我们加诸癌症之上的那些隐喻,不过反映了我们这种文化的巨大缺陷:反映了我们对死亡的阴郁态度,反映了我们有关情感的焦虑,反映了我们对真正的“增长问题”的鲁莽的、草率的反应,反映了我们在构造一个适当节制消费的发达工业社会时的无力……

苏珊·桑塔格呼吁剔除附着于癌症之上的种种隐喻:人们内心最深处所恐惧的各种东西,如腐败、腐化、污染、反常、虚弱等,全都与疾病画上了等号。

隐喻对于疾病来说,是一个沉重的负担。Onkos,希腊语中,这个词正好意为“负重”。

癌症是身体的负重,它是身体的增生,且必将无限增生,抢夺我们的身体。

所以,癌症本身是生命的一个隐喻。

01

癌症破门而入

在史书中,癌症是缺席的。

最早的癌症记录,可能来自公元前2625年古埃及医生印和阗,他是国王佐塞尔的高官,对神经外科学有所涉猎。他留下一份草纸,描述了一起病例。“触摸它们就像在触摸一只球状包裹,或者可以把它们比作未成熟的河曼果,摸上去又硬又凉。”

(古埃及医生印和阗

当然,印和阗只是留下了一个模糊的关于癌症的线索,这是不是另一种疾病,谁都无法断言。总之,此后2000年里,癌症的踪迹消失了。直到公元前440年左右,希腊历史学家希罗多德在《历史》中讲了另一个疑似癌症的故事。据他记载,波斯皇后阿托莎得了一场怪病,她发现自己乳房上长了一个流血的肿块(疑为炎性乳腺癌侵入乳房的淋巴结,造成红肿)。一个希腊奴隶说服她,做了切除手术。

没人知道这位皇后是否丧命于这个肿块,癌症的踪迹再次间断。直到19世纪,癌症还是罕见病。

20世纪,癌症破门而入。正如罹患癌症后的苏珊·桑塔格所称,癌症是20世纪的苦难。

隐喻层面上,结核病是一种浪漫主义的疾病,而癌症是一种中产病。前者是古典主义的,后者是资本主义的。“富裕国家的癌症患病率是最高的,而癌症的高发率似乎被部分归因于富含脂肪和蛋白质的饮食,以及工业经济(它创造了富裕)所产生的有害气体。”

某种程度上,癌症的确是一种跟随文明脚步而来的疾病,是笼罩在文明社会里的阴影。

我们用“转移”(metastasis)来描述癌症,指它如何在人体组织内攻城略地,从一个部位,迁徙到另一个部位。metastasis这个词的组合,在拉丁语中表示“超越平静”,巧妙描述癌症那种脱缰的姿态。

癌症是一种扩张型的疾病,癌细胞寸土必争,与正常细胞争夺领地。某种程度上,这是一种完美切合现代生活特质的疾病。

19世纪早期,欧洲国家的人口预期寿命才35岁,战乱、传染病、营养的缺失、医疗落后,人们活不了那么长,没有等到得癌症的年龄,就先被其他疾病或灾难夺走了生命。

对于上百岁的生物,得癌症几乎是一种必然。这本是前现代的人类无需面对的宿命。但文明延长了我们的寿命,今天,60岁以上的老年人,普遍面临患癌的高风险。

这不光是一个医疗的问题,也是生活方式的必然结果。

现代的生活方式,从饮食文化到社会生活理念,也悄然将我们推向了风险的悬崖。

现代社会之前,乳腺癌是少见的。因为营养不良,前现代的女性月经初潮较晚。而她们一生要花很多时间用来怀孕和哺乳。两种因素,抑制了她们的月经周期,使得乳腺细胞不会感受到那么频繁的增殖压力,癌变的风险自然就小了。

20世纪以来的乳腺癌发病率不断攀升。一方面,营养改善,使女性的月经初潮提前了四五年,同时,晚婚晚育、少生少育的生育实践也普及了。现代女性在争取文明进步的同时,也面临一个医学意义上的风险,一个18岁的现代女孩,雌激素驱动下的乳腺细胞增殖次数,可能已相当于她曾祖母一生的总和。

另一个被文明驱动的典型案例,是结肠癌。一个多世纪前,我们的食谱以蔬菜和谷物为主,现代人类却嗜肉如命。

非洲很多地方的结肠癌少见,是因为他们只吃蔬菜和谷物,而在美国和西方社会,结肠癌的发病率自20世纪中叶以来,出现了急剧的增长,背后是膳食结构的改变。

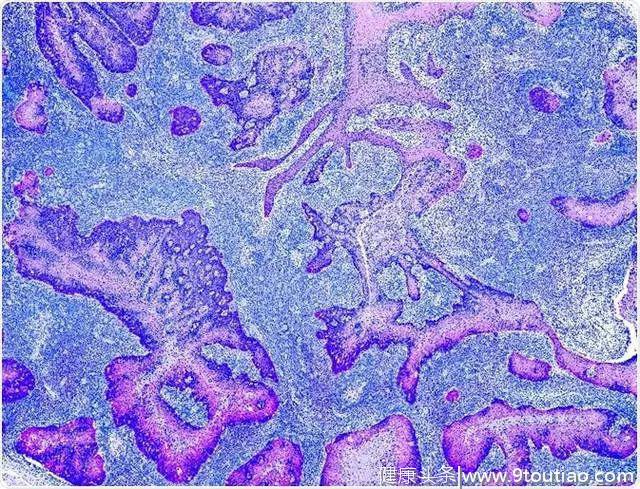

结肠是一个观察癌症发育的理想场所。大肠壁的细胞层更替很快,细胞形成、脱落,一共就2~3天。频繁的更替,意味着很多细胞寿命很短。一个不难推测的原因是,它们更容易遭受一些肠容物的侵害——主要来自我们的消化物,以及其中大量的细菌。反复的增殖,蕴藏着风险,可能出现肠壁构造的崩溃,异常组织的形成,原癌基因的突变等。

哥伦比亚大学医学中心癌症医师悉达多·穆克吉(Siddhartha Mukherjee)说:“(癌症)是一种‘过度生产’、一种暴发性增长的疾病,它的生长不可阻遏,坠入了无法控制的‘深渊’。”

事实上,19世纪的医生也早早就预言了癌症与文明的关系,并认为,现代生活的匆忙无序,刺激了体内的病理变化,导致了癌症。

但癌症不是文明的副产品,与其说是文明导致了癌症,不如说是文明暴露了癌症。

02

恶魔来自生命自身

20世纪大半段时间里,科学界对癌症起源的争论一直没有平息。我们知道在烟囱旁边工作的工人,容易患肺癌,我们知道长期跟X射线打交道的操作员容易患白血病。我们在鸡身上发现一种病毒——劳斯肉瘤病毒,会把鸡的正常细胞变成癌细胞。

(显微镜下的劳斯肉瘤病毒)

化学物质、X线、病毒,它们跟癌症有何关系?

在分子生物学和基因学成熟之前,我们只能推测,一些化学物质,可能会诱导癌症,某些病毒也可能致癌—直到今天,公众依然坚持一种朴素的认知,酒精、香烟灰、空气污染和雾霾、特定的食物等,都可能致癌。这种认知的确没问题,但简化了癌症复杂的起源问题。因为,言下之意,癌症可能是一种外来之敌。

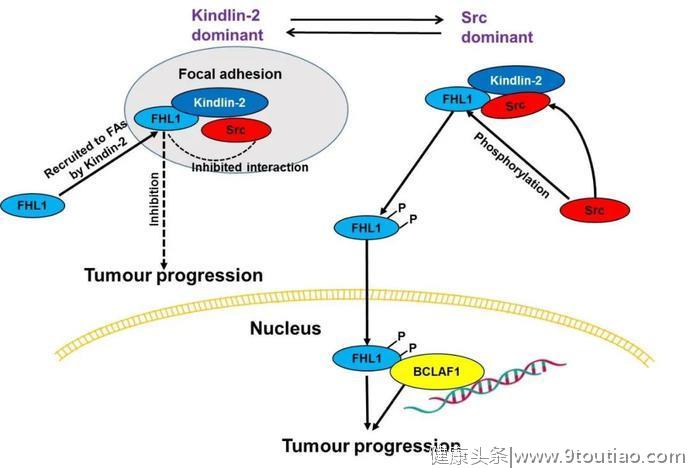

事实上,癌症起源的寻找,持续了大半个世纪,走了很多弯路。最后是一些偶然的因素,让我们发现了一些骇然的事实。1960年代,旧金山的哈罗德·瓦尔穆斯和迈克尔·毕晓普发现,劳斯肉瘤病毒通过一个关键的基因src感染鸡的细胞后,就吹响了号角,驱动细胞生生不息的分裂和生长。

src有一个与众不同的地方,也正好体现癌症的狡黠之处。它编码出一种蛋白质,给其他蛋白质链上一个化学分子——一种特殊的酶,附着在其他蛋白质上。很快,科学家发现,这种化学分子像一个开关,能激活蛋白质的某种功能。这些化学分子一个链上一个,以此类推,最终形成链式反应,构建一条信号通道,传递给细胞,告诉它们,要开始分裂了。

(北京大学天然药物与仿生药物国家重点实验室的研究人员18年发表的研究论文中揭示了Src致癌作用的新机制:Src将原本是抑癌蛋白的FHL1转变为促癌的帮凶)

能诱发癌症的病毒不多,病毒导致癌症的假说,也不攻自破。但这个发现意义重大。因为,科学家们很快发现,src这个劳斯肉瘤病毒基因的近亲,广泛分布于五花八门的脊椎动物,包括人类。只是因为在一次特殊的偷窃事件后,劳斯肉瘤病毒把这个基因整合进了自己的病毒基因组,从而斩获了一种致癌的能力。

也就是说,人类身上,本身就蕴含着一种可能诱发癌症的基因——原癌基因。它是人类与生俱来的,也许6亿年前就已经存在。至今仍然保留,说明它对人体细胞功能起到某种不可替代的作用。

于是我们便发现,“恶魔出自生命体自身”。

而接下来的发现,可能有些悲观。1983年到1993的十年间,在人类癌症中许多其他致癌基因很快被鉴别出来:myc、neu、fos、ret、akt。这就是说,我们的身体内部,蕴藏着一组完整的、可以诱发癌症的基因组。它们会在细胞分裂的刺激下,经年累月地等待突变,几年,或者几十年,一旦掌握时机,便扬帆起航。

而这些原癌基因,才是癌症的根源。癌症,并非像其他疾病那样是外来敌人的入侵和损害,而是一种根植于自我的疾病。

(《滚蛋吧肿瘤君》剧照)

现在,我们应该有了一个大致的认知,癌症,并不是某种物质或者微生物入侵我们的身体,而是它们激活了我们身体内部的某些基因。甚至人类自有的雌激素,本身也是一种可以诱发基因突变、激活原癌基因的“致癌物”。这些基因一旦被激活,就开启一场彻头彻尾的噩梦。

不像流行病,肿瘤跟构建人体组织的物质别无二致,它同样来自细胞的构造。不同于那些安稳本分的正常细胞,癌细胞以一种扩张主义的姿态,迅速侵蚀人体的秩序,占领人体的空间,破坏组织机能,仿佛高谭市不受约束的犯罪集团,所向披靡,使得整个生命体土崩瓦解。

达尔文描述的进化,是适者生存,物竞天择。同样的进程,也适用于癌细胞和正常细胞。被激活的原癌基因,从突变中挣脱开来,从遗传上看,它比所有正常细胞都更具进化优势。它轻而易举就孳生出一个庞大的后代细胞群。

正常细胞与癌细胞,是生命的一体两面。

(哈罗德·瓦慕斯和迈克尔·毕晓普)

1989年,瓦尔穆斯和毕晓普因发现致癌基因的细胞起源,获得了诺贝尔奖。在斯德哥尔摩的宴会上,瓦尔穆斯朗诵了英国叙事长诗《贝奥武夫》中的几句诗,并说,癌细胞就像格伦戴尔(作品中袭击人类的怪兽)一样,是正常自我的扭曲版本。

03

自我的扭曲版本

细胞是必死的,科学家们从小鼠胚胎采集了细胞放进培养皿,几次裂变后,细胞群停止了生长。

必死性,是一切生命的本质和象征。

偶然的情况下,必死的细胞会激发出无限生长的能力。悉达多·穆克吉这样描述他所见的永生细胞:“细胞看起来发胀而且形态异常,细胞核胀大、细胞质边缘很薄,这表明细胞的本质已经开始进行分裂,而且持续以病态、偏执的方式进行分裂。”

事实上,这些细胞的主人,已经去世了30多年。主人的尸体也已腐败,但这些细胞却存活了下来,仍保持一种激昂的、扩张的生长姿态。

(不断繁殖的癌细胞)

这就是癌细胞。

反观正常细胞。它们秉持着一种无私的集体主义精神,遵循自身程序的命令,何时成长,何时分裂,何时跟别的细胞联手,缔造一个器官组织,每个细胞,戮力同心,这背后隐藏着一种精妙的协调性。我们的身体,是一个高度协同的复杂社会。

正常细胞,是一种极致的利他主义者。它们不会自作主张,而是与周围的细胞群紧密联结。细胞群会告知它方位、路径,以及行事方式。唯有在这些邻居提供的信息里,细胞才能获得何时生长的命令,并执行分裂程序。

比如,当你的手指受伤,出血处会聚集血小板,形成屏障,止住血,并向周围释放几种生长因子;临近结缔组织的细胞临危受命,组成先头部队,修复伤口。工作完成后,它们及时恢复平静。

任何复杂的生命,无不如此。

但癌细胞不同,它是彻底的个人主义者,也是一个叛逆者。用肿瘤学家罗伯特·温伯格的话来说,癌细胞不会顾及群体的利益,只关注自身的繁殖需求,它们自私自利,不讲公德。更要命的是,它们获得了自我生长的本领。被激活的原癌基因就像被卡住油门的汽车一样,横冲直撞。

(病毒攻击肺片中的细胞)

事实上,人体有一套完整的处置军事叛变的机制。

科学家研究儿童癌症“成视网膜细胞瘤”时发现,要发展成癌细胞,细胞内两份名为Rb的基因拷贝,都需要发生变异、灭活。这是癌细胞分裂的必要条件。遗传性的患儿在胚胎发育阶段,就有一份拷贝突变,只需要短短几年,当另一份拷贝也被灭活时,癌细胞便开始一路高歌猛进。

反过来看,这个Rb基因,它们可以抑制癌细胞的分裂,当细胞接受癌基因的指令时,可以刹住车,下令停止分裂。再反过来看,只要敲掉这两份拷贝,癌基因便能扭转局势。就这样,癌基因与肿瘤抑制蛋白永远处在张弛之间,相互制衡。

道高一尺,魔高一丈。癌基因永远不会忘记自己的使命,并且终将等来逃脱的一天——复活端粒酶。端粒酶出现于生命发育的早期,存在于精子细胞、胚胎细胞等,以保护这些细胞的正常生长,守护遗传信息。但不久后,它们便消失匿迹。

通过某种未知的方式,癌细胞会挖出这本失传的武学秘籍。

一旦拥有了它,癌细胞便能不受限制地重建和维护自己染色体的两端,以获得无限分裂的能力。作为对策,此时,人体细胞将再一次发挥利他主义的精神——自杀而自卫。

1972年,安德鲁·怀利发现细胞内部存在一个可以迅速响应的死亡程序,他称之为凋亡。感染病毒的细胞,会启动凋亡程序,以自毁的方式,剥夺病毒的宿主。对于DNA受到严重损害的细胞,凋亡也是唯一的选择。

(免疫细胞凋亡的过程)

一旦有越轨的细胞结党营私、滋事叛乱,凋亡程序启动,也许是人体蓝图能做出的最后努力。凋亡的时候,细胞会收缩,细胞外膜突出,染色体的DNA一片片碎开、爆裂、湮灭,如镜花水月。

即便如此,癌症依然能找到机会逃避细胞的凋亡,获得永生的能力。

事实上,癌变的过程,并非这么充满戏剧化,而是漫长的、缓慢的,癌基因要经历重复的突变,要消灭肿瘤基因,突破重围。从癌前阶段,到它发展壮大,成为一个侵袭性的癌,背后是一个严格的、精妙绝伦的过程,跟生命本身一样。

作家诺瓦利斯在1798年前后撰写了一条百科全书条目,他把癌瘤与坏疽一起定义为“发育成熟的寄生物——它们生长,它们被繁殖,亦自我繁殖,有其自身结构、分泌物和食物”。某种程度上,此言颇具先知意味。他预示了癌症的发育完整逻辑:异常的基因,支配着癌症的一系列反应,巩固自己的生存优势,加速生长、建立通路来转移,还能聚集血管,供给营养、氧气,以维持生命。

那个被癌细胞激活的、用来转移自己的基因,也正是正常细胞运动时所需的基因。所以,我们将发现,这里没什么特殊的,它不过是生命的另一个版本。只是,它比正常的机体,拥有更强的活跃性、创造性和繁殖力,也更加争强好胜。

瓦尔穆斯没有说错,癌症是我们的扭曲版本。

编辑 | 李少威

排版 | SHAN