PD-1 通路的抑制在肿瘤治疗中的效应

顾建文,解放军306医院

PD-1(programmed death 1)程序性死亡受体1,是一种重要的免疫抑制分子。为CD28超家族成员,其最初是从凋亡的小鼠T细胞杂交瘤2B4.11克隆出来。以PD-1为靶点的免疫调节对抗肿瘤、抗感染、抗自身免疫性疾病及器官移植存活等均有重要的意义。其配体PD-L1也可作为靶点,相应的抗体也可以起到相同的作用。

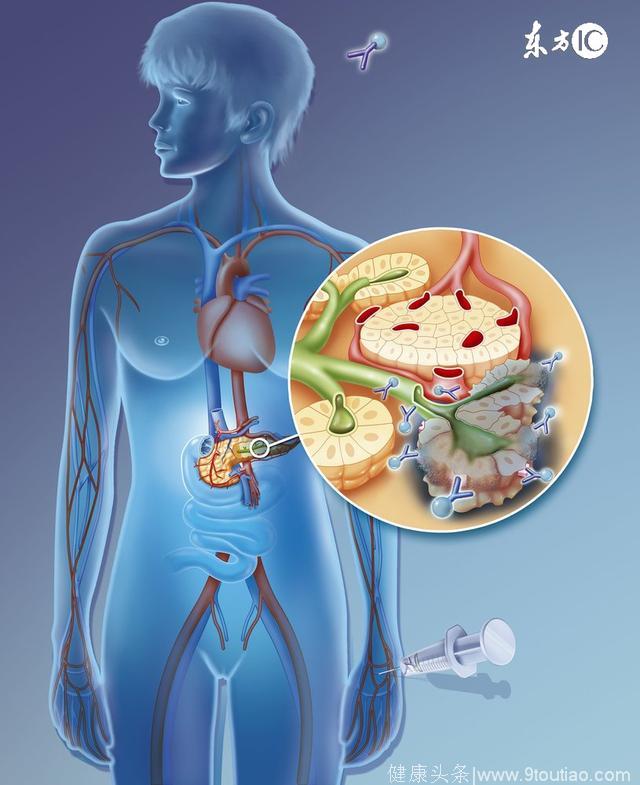

程序性死亡蛋白1(PD-1)主要表达于活化的T细胞表面,与其配体相互作用参与抑制外周组织中持续的免疫应答,并阻止自身组织免疫损伤。除T细胞外,PD-1还可由B细胞、自然杀伤(NK)细胞、树突状细胞以及活化的单核细胞表达产生。PD-1的配体包括PD-L1和PD-L2,主要表达于巨噬细胞、单核细胞以及炎性环境中其他多种细胞。而非免疫细胞一般表达的PD-1配体主要是PD-L1,肿瘤细胞上PD-L1的表达与T细胞表面的PD-1相互作用,诱导抗肿瘤T细胞的凋亡,使肿瘤细胞逃避免疫攻击。PD-1及其配体所介导的信号通路作为一个新型治疗靶点在肿瘤药物研发中的最新进展。

1肿瘤组织中PD-1配体的表达及PD-1通路介导的免疫逃逸

目前已发现PD-L1在肺癌、乳腺癌、胃癌、食管癌、肝细胞癌、恶性黑色素瘤、卵巢癌、胰腺癌、肾细胞癌以及尿路上皮癌等肿瘤组织中高表达。在正常的肺、子宫、肾、结肠或皮肤(痣)组织中没有表达或低表达。Baral等发现PD-L1的表达与肿瘤的预后相关。目前也有证据表明,PD-1的另一个配体PD-L2在人类肿瘤组织中也有表达。Rozali等发现在非小细胞肺癌(NSCLC)的成纤维细胞中有PD-L1和PD-L2的表达,而与PD-L2阴性患者相比,PD-L2阳性患者的生存率明显降低,在食管癌、卵巢癌或肝细胞癌中也出现类似现象,尽管PD-1/PD-L2和PD-1/PD-L1是否介导不同的T细胞信号转导及抗肿瘤效应还不清楚,但PD-1/PD-L2的结合比PD-1/PD-L1表现出更强的亲和力。PD-L1/PD-L2与肿瘤微环境中T细胞表达的PD-1相互作用,可引起抗肿瘤T细胞的凋亡,在NSCLC和黑色素瘤患者中,肿瘤组织中浸润的淋巴细胞(TILs)中PD-1的表达水平高于外周循环的淋巴细胞。同时,在接种疫苗的黑色素瘤患者的外周血中,黑色素瘤抗原特异性细胞——毒性淋巴细胞和调节性T细胞均表达PD-1。在食管癌的肿瘤细胞中PD-L2的表达与CD8+T细胞的水平呈负相关。以上结果显示,肿瘤细胞可能通过表达PD-1的配体引起特异性T细胞的凋亡,从而逃避免疫杀伤。

2 PD-1通路抑制介导的抗肿瘤效应

2.1PD-1通路抑制的体内抗肿瘤效应动物实验表明PD-1通路参与了肿瘤的免疫逃逸,而阻断PD-1通路可恢复抗肿瘤免疫反应;与不表达或低表达PD-L1的肿瘤细胞相比,表达PD-L1的肿瘤细胞抵抗T细胞杀伤的能力增强,促进了肿瘤组织的侵袭,但这些效应可因PD-L1抗体的作用而被逆转。另外,PD-1缺陷的小鼠体内肿瘤细胞的生长受到抑制,提示在没有PD-1/PD-LI相互作用时,机体具有强大的抗肿瘤免疫效应,同时在肿瘤小鼠模型中应用抗PD-1或抗PD-L1抗体,可以减轻肿瘤对机体造成的负担并提高生存率。进一步研究发现,抑制PD-1/PD-L1通路,并与其他免疫治疗方法联合可增强抗肿瘤效应。在肿瘤鼠模型中将PD-1抗体与重组的白细胞介素(IL)-2联合可强烈抑制肿瘤的生长,甚至可使肿瘤消退。在慢性病毒性感染导致的T细胞耗竭模型中,PD-1抗体和IL-2联合治疗可产生协同作用,使病毒特异性CD8+T细胞数量增加、杀伤能力增强。Mkrtichyan等研究指出,PD-L1抗体与肿瘤特异性T细胞移植联合应用,可消除表达PD-L1的鳞状细胞癌,而单独使用T细胞移植治疗则不能达到这种效果。Kono等也发现PD-L1抗体与Toll样受体激动剂或粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子联合治疗种植性肿瘤小鼠,可延长其存活时间。以上研究均表明PD-1通路阻断与其他肿瘤免疫治疗方法具有协同效应。

2.2PD-1通路抑制的体外抗肿瘤效应McGee等分别从NSCLC及卵巢癌患者分离出CD8+T细胞、肿瘤来源的树突状细胞和淋巴细胞,然后进行体外培养,并应用PD-L1抗体后发现,CD8+T细胞的增殖及γ干扰素(IFN-γ)的产生能力均提高,同时淋巴细胞在应对肿瘤抗原时产生IFN-γ的能力也增强,而将这些淋巴细胞转入患卵巢肿瘤的免疫缺陷小鼠体内发现,与对照组小鼠相比实验组肿瘤的生长明显减慢。同样,从接种黑色素瘤抗原疫苗患者体内分离的T细胞在体外用PD-1抗体培养后,其对黑色素瘤抗原的细胞毒效应增强。Wang等在一个树突状细胞和肿瘤细胞融合的体外免疫模型中发现,PD-1抗体可以促进T细胞朝活化表型方向分化,并增强其对肿瘤靶细胞的杀伤能力。此外,PD-1通路也参与了天然免疫系统的抗肿瘤效应。研究发现,从多发性骨髓瘤患者分离的NK细胞表达PD-1,然而痊愈患者的NK细胞却不表达,在用PD-1抗体处理PD-1阳性的NK细胞后,其INF-γ产生能力及细胞毒作用等抗肿瘤效应均得到增强。

综上所述,阻断PD-1通路主要从以下几个方面增强对肿瘤的杀伤效果:(1)通过增强归巢能力促使效应T细胞在肿瘤部位的聚集。(2)减少肿瘤微环境中调节性T细胞的数量或降低其活性。(3)增加效应T细胞的数量。(4)提高肿瘤特异性T细胞的细胞毒作用,增强其对肿瘤细胞的杀伤。(5)增强促炎细胞因子的产生。(6)下调潜在的抑制细胞因子如IL-10。

3 PD-1通路抑制剂在临床上的研发基于PD-1通路在抗肿瘤中的重要作用,现已有许多针对该通路的抑制剂被研发出来,主要分PD-1和PD-L1两类抑制剂,其在临床肿瘤治疗中的最新

进展如下。

3.1PD-1抑制剂与肺癌的研究

3.1.1PD-1抑制剂Pembrolizumab与肺癌PD-1抑制剂Pembrolizumab可抑制PD-1与其配体PD-L1/PD-L2结合。Pembrolizumab的Ⅰ期试验评估发现,在治疗9周后整体客观缓解率达21%、总生存期和无进展生存期平均持续时间分别为51周和9.7周。以上数据表明,Pembrolizumab单药治疗PD-L1阳性肿瘤患者具有有效性和安全性。其联合顺铂/培美曲塞或卡铂/紫杉醇治疗的Ⅰ期试验的评估也正在进行,预期肺癌患者的总生存期将会进一步延长。

3.1.2PD-1抑制剂Nivolumab与肺癌PD-1抑制剂Niv⁃olumab已经在肺癌中进行了综合的临床评估,结果显示在晚期NSCLC患者中,Nivolumab单药治疗的总有效率为17%,据估计平均有效持续的时间为74周(范围从>6.1周到>133.9周),1年总体生存率为42%,2年为24%。同时Nivolumab与多种其他疗法联合治疗已进行Ⅰ期和Ⅰ/Ⅱ期试验:如Nivolumab在鳞状NSCLC患者中作为三线药物单药治疗;在晚期NSCLC患者中采用阿扎胞苷和恩替诺特(enti⁃nostat)治疗后,使用Nivolumab治疗与口服阿扎胞苷进行比较的Ⅱ期试验;Nivolumab与化疗作为PD-L1阳性晚期NSCLC患者的Ⅲ期试验均在进行中。除此之外,在晚期黑色素瘤患者中,Nivolumab与CTLA-4单克隆抗体易普利姆玛(Ipilim⁃umab)联合治疗结果(40%联合治疗患者有效,65%患者有临床好转迹象)初步显示联合治疗比之前任一种单药治疗的效果更好。

3.2PD-L1抑制剂与肺癌的研究

3.2.1PD-L1抑制剂BMS-936559与肺癌PD-L1抑制剂BMS-936559主要是抑制PD-L1结合到T细胞的CD80上,同时也抑制PD-1与PD-L1的结合。在Ⅰ期试验中发现,49例晚期NSCLC患者中有5例患者具有客观疗效,其中13例鳞状NSCLC患者中有1例具有客观疗效,3例病情稳定且持续时间≥24周,6例在24周内病情无进展性;而36例非鳞状亚型的患者中,4例具有客观疗效,3例病情稳定且持续时间≥24周,9例在24周内病情无进展,由此看出其与组织学亚型关联性不大。

3.2.2PD-L1抑制剂MPDL3280A与肺癌研究发现,PDL1抑制剂MPDL3280A在治疗NSCLC患者中客观有效率达23%,且大多数患者的持续有效时间从>24周延长至>75周。基于这一较好的治疗结果,其Ⅱ期试验已经在局部脏器转移及全身性转移的NSCLC患者中进行,将重点监测MPDL3280A单药治疗的PD-L1阳性患者,预期此类患者的存活率及生存质量将会提高。

4 PD-1通路抑制剂治疗的不良反应

与传统治疗药物一样,PD-1通路抑制剂的不良反应主要包括皮肤表现(如皮疹、瘙痒和白癜风)、胃肠道反应(如腹泻和结肠炎)、内分泌表现(甲状腺功能减退和甲亢)、肝脏表现(肝炎和肝功能酶增多)、肺炎、葡萄膜炎、输液相关反应和疲劳。除常见不良反应外,PD-1通路抑制剂还可能对细胞色素P450(CYP)酶存在潜在影响。因为治疗性单克隆抗体不能被CYP酶代谢分解,而是通过肾滤过或通过受体介导机制代谢,故其不会产生由CYP酶介导的药物间相互作用,由此被认为不会产生CYP酶参与的直接的药物-药物相互作用。但有研究表明,PD-1通路参与效应T细胞应答,可能会调控许多药物运输蛋白和CYP酶的水平,其抑制剂与高剂量IL-2联合治疗可使肝细胞癌患者体内多个CYP酶的表达降低,其机制可能与免疫调节性抗体诱导的某些细胞因子有关。

体内体外实验均表明PD-1通路的阻断在肿瘤治疗中具有明显效果,同时,临床上针对该通路的各类抑制剂也已处于临床试验阶段,并已显示良好的效果,但这类抑制剂是否能真正应用于临床治疗,以及其在治疗过程中产生的不良反应仍不完全确定。目前这类抑制剂主要以治疗肺癌为主,其对肿瘤的治疗是否存在癌症类型的局限性也未可知。但总的来说,免疫疗法的应用将开启肿瘤治疗的新途径,无论是动物研究还是临床试验结果均将会为这类治疗方法在临床的应用提供基础和依据。