塞内加尔骄阳的陨落——美国华人医生非洲行医手记

今年3月,我第4次去非洲义务行医,在去麻风村的路上,70公里的山路与法耶医生同车,也许我们都是医生,我们毫无顾忌地谈论死亡,笑述人生,聊到兴浓处,我顺手拍下了一轮渐渐升起的红日,没想到不到两天时间,一轮朝晖,竟变成了漫天血红的夕灿。斯人已去,日月无光,只留下那断魂残梦更斜阳,落得个泪洒江天哭楚狂。

法耶医生于1959年7月7日出生于风光明媚的达卡Golae岛,法耶医生的父亲是达卡大学医学院的皮肤科教授,讲一口流利的法语,他科研和临床两手并重,为西非皮肤病研究做出了杰出的贡献。法耶医生的妈妈是一位小学老师,她要求小法耶和妹妹法悌莫,像他们的父亲一样,做一个正直和有学问的人,长大以后为穷人服务。家庭的教育背景和优越的先天条件,让法耶在知识的海洋里毫不费力地遨游。他如父母所愿,顺利进入了达卡大学医学院这个非洲西岸最好的大学学医,7年以后,成为了一名训练有素的内科医生。之后他继续接受了5年神经内科训练,成了塞内加尔三位神经内科医生之一。他还获取了国际扶轮社最高奖学金,来到了法国UniversityofBordeaux。他发愤攻读7年,学习了热带医学、肾病学、急救医学和一切相关的知识。1998年他终于完成了所有住院医的训练,回到了热风拂面的塞内加尔首都达卡,不久他就成为了达卡最好的医生。

在塞内加尔,人们平均寿命只有50岁,每个妇女平均生5个孩子,婴儿死亡率50%。许多病人两手空空地来看法耶医生,眼巴巴的绝望眼神期望法耶医生能给他们带来奇迹。他不忍心掩面不看这血淋淋的现实,病饿而死的孩子的尸体像一堆堆垃圾一样,被人毫不怜惜地掩埋。父亲播下的种子慢慢地发芽了:“对!我不能放弃我的社会责任!我要做父亲那样的人来帮助穷人,我还要比他做得更好!”以法耶医生在达卡医疗界的声名和地位,他发起成立了“塞内加尔丛林医学会”。他被选为主席,从此他走上了为穷人服务的“不归路”。他从2000年开始,每周三天访问村寨,每次诊费1.5美元,两天在达卡自己的诊所里挣钱养家。从那时起,许多穷人都把他看成救星,称他为1美元医生,许多病人都把他看作治病救人的“上帝”。

15年前,当他得知我们的团队建了一个小医院,请了护士并有了一些基本设备。他主动找到奥利弗牧师和尼尔森牧师,要求免费为我们的小医院服务。自从那时开始,我们请了法耶医生、一个护士、两个药剂师,还有几个看护,建立了内科、妇产科、儿科,并有住院部,医院的业务蒸蒸日上。他也规定了医院的收费标准:看医生1.5美元,自然产生孩子1美元,看护士50美分,药物10美分。由于付给他的工资极其低廉,我们不用投入太多的资金补贴这所医院。

我这次给法耶医生带去了一台价值3.5万美元的彩色超声波仪,他高兴地立即把机器打开,在自己的肝脏部位扫描起来。他告诉我他的肝脏没有问题。我只不过告诉了他如何连接超声波探头,他就可以操作这部机器,并且给出诊断,他是多么的聪明呀!我突然想起了一句话,“天才几乎可以做任何事情——除了维持生计。”他把他的聪明才智都献给了非洲穷人,丝毫不顾及自己的需要。贫穷是一场人生苦旅,不仅仅许多非洲病人要含泪面对,法耶医生也生活在清贫孤愤的生活中。

17年的丛林跋涉,每个月开车3000公里的紧张生活,使法耶医生患有高血压、心脏病、糖尿病、高血脂、哮喘病等等。法耶医生经常对我说:“我太累了,我需要有一个人贴身照顾我,提醒我吃药,测血糖,给我准备饭食。”

一次他把车停在路边,指着一块用篱笆隔开约有两亩的地对我说:“这是我的财产,我多么希望我有空在这里退休,过着田园诗书的生活!”非洲的土地非常便宜,大约1000美元就可以买下这块地。法耶医生的“财产”只有这些?我的心不禁一阵抽搐,他以后怎么养老?

我说:“这次我们的义诊过程中,我来照顾您!”我注意到法耶医生的眼睛有点湿润。我很清楚,他每天紧张地工作,生活和工作的压力巨大。他的妻子也要上班养家,无法悉心跟随他照料他,他自己又奋不顾身,毫不顾及自己,他的身体状况当然会越来越差。

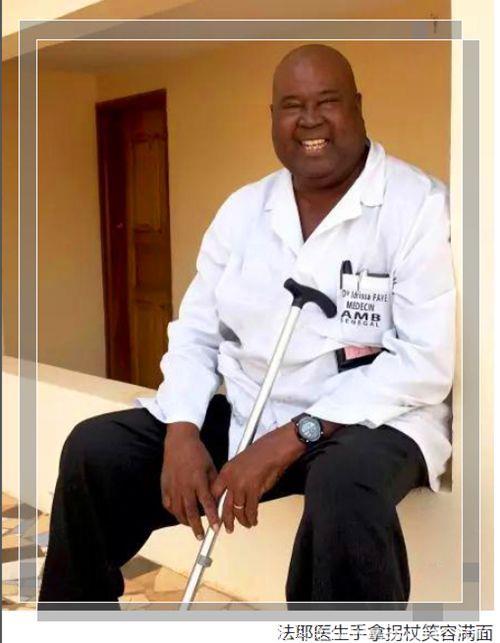

我想起了在2013年,当我第一次见到他,我发现他带着一个大大的冰盒,“那是什么?”我带着疑惑的语气问他。“那里面装着我的胰岛素。”他叹了一口气说。我还注意到,他的右脚背上有一个不起眼的伤口,已经有点化脓了,那是典型的糖尿病伤口,如果不照顾好,用不了一年,可能就会恶化,导致截肢。今年我见到他时,那个伤口已经有铜钱那么大了,再不注意,截肢是免不了了,可是他毫不在意,为了他心中无限爱护的穷人,他绝不轻易放手,即使身上有病痛,他依旧咬紧牙关,用生命和鲜血洗洁大地。他身高一米八,却撑着一根拐杖,步态蹒跚,在斜晖脉脉里显得颀长。

他太累了,他需要归隐在贝多芬的《田园》里,不再去和《命运》搏斗。每一次当我们的汽车经过他买下的那块土地时,他告诉我这里隐藏着他的梦,他想在那里做一个梭罗似的隐士,建造他梦中的瓦尔登湖畔的小屋。每天他可以用手触摸那喷薄而出的太阳绚烂的光线,可以用他的双手放在小树干上,感受桃脸牡丹鹦鹉和红嘴火雀婉转歌唱和跳动时带来的震颤。

去麻风村的头一天,夕阳给基地涂上了一片金色,我和法耶医生发生了激烈的争吵。“你不能去700公里以外的麻风村,我们要坐车16个小时,你受不了的。”我冷着脸对法耶医生说。“我必须去,因为你需要我!”法耶医生黑黝黝的脸庞像一个金色的太阳,发出的光芒让我震惊。“在麻风村有300个病人等待我们,你一个人看不了!”法耶医生断然决绝地说。法耶医生触到了我的痛处,曾经有一天,我一个人一天看了282个病人,回到家以后,顾不得吃饭,顾不得伸展一下僵硬的大脑和麻木的四肢,立即瘫倒在床上。想到那一次的凄惨遭遇,我又有一点侥幸,他也许不会出什么问题。我同意了法耶医生的请求,我没有意识到,私心让我铸成了九死而悔的大错,可是法耶医生却杖藜徐步登上了大巴,脸上露出了快意的神色。

非洲原野上的清晨,冉冉红日,伴随着千里黄云,绝尘而起,唱响了黄钟大吕、百鸟歌唱的旭日交响曲。这是无比辉煌的时刻,是一个伟大灵魂最精彩的一天。

前面400公里是轻快潇洒的柏油路,后面300公里的路让我们吃尽了苦头。只有一寸厚的柏油路,在十几吨重的大卡车山崩地裂一般地压迫下,露出了瘦弱的筋骨,到处都是像洗澡盆一样大小的坑坑洼洼,灰尘遮天蔽日,好几部大卡车仰面朝天翻倒在路旁,有些已经锈迹斑斑,看样子有一些年头了。我们的大巴像长蛇一样在巨洞的缝隙旁蜿蜒爬行,不时跳跃着,把我们头顶上的行李震落。一路上只看见是三五个人干活,几十部大型筑路机械停在路旁,空无一人。法耶医生告诉我,这后面的300公里已经修了十几年了,每年以几公里的水平向前进。

突然法耶医生闭上眼睛不再说话了,张开大嘴急促地呼吸,我默默无语,暗中祈祷上帝,法耶医生不要出问题。法耶医生睁开眼睛虚弱地说:“我不舒服,能否请你给我量一下血糖?”“385”,我大惊失色,叫了起来:“血糖太高!”

法耶医生示意我拿他的冰盒,我找到了胰岛素注射液,他谢绝了我的帮助,在汽车起伏的喧嚣声里,颤颤巍巍地将10个单位的胰岛素注射进了腹部的皮肤。他突然眼圈红了起来,低沉的声音像电流一样把我震得脸色煞白。

“我感觉我将会在60岁以前死去,我现在58岁了,还有两年。我希望我像一个战士一样死在战场上,我不希望死在家里。这就是为什么我一定要和你一起来麻风村的原因,也许我会得偿所愿。”

晚上六点钟,大巴带着满身的疲倦,一路跳跃了16个小时,终于到达了肯达谷省。我搀扶着法耶医生,慢慢挪向他的房间,每走一步,他虚弱的双腿,都在地上留下了一道拖痕。我们把他连拖带拽地弄到了房间,我再测量一下血糖“不得了,只有45!血糖太低!”我赶紧去拿了一瓶橘子汁,给他补充糖分。他仰头喝了不少,给我点点头,表示谢意后,昏昏睡去。第二天一大早,我们把法耶医生送到了当地的一所医院,我向医生报告了病情,法耶医生有糖尿病、高血压、高血脂,我告诉他们法耶医生可能是糖尿病酮症酸中毒。也许是训练有限,他们不知道什么是酮症酸中毒?我只好要求马上补充液体,医生告诉我,医院没有,必须上街去买。我说:“请马上去买,尽快静脉补液,病人昨天又吐又泄,糖尿病脱水严重。”医生说,“那好,我开处方,请你们去药房付钱,我们马上开始补液!”原来在非洲的医院,没有任何储备药物和食堂,所有的药物和食品必须当场购买。

心电图导联连到了四肢,唰唰的响声让我揪心,法耶医生一直用手指着心脏说:“心里难受。”我接过心电图,飞快地扫描了一下,欣喜地告诉法耶医生:“没有问题,只是心动过速,没有其它问题。”我把心电图拿到法耶医生的眼前,他看了一下,嘴角向上翘起,轻轻地笑了,他知道他暂时不会有问题了。我擦了一下大汗淋漓的额头,附身在法耶医生的耳旁说:“我该走了,麻风村还有300个病人在等我。”

我飞速赶到了麻风村,几百个病人像黑压压的云彩一样,笼罩着医院的门口。我立即投入了紧张的工作,病人越来越多,为了可以尽快看到我,争夺着要求排在最前面,喧闹声像雷声冲击我的耳膜。他们知道,有些极重的病人,我们不一定看得了,我们就会掏出现金,让他们去大医院看大夫。可是他们往往把钱留下,不去看医生,我们一点办法都没有。

突然电话铃声像一声声哭泣,把我的神经震得脆弱不安,我的心里敲着小鼓,看着我的翻译安娜拿起了电话,是从医院来的。她突然脸色煞白,对着我嗷叫了一声,把电话摔在一旁:“法耶医生死了,心肌梗死。”瞬间我的精神崩溃了,我最担心的事情终于发生了,一声痛苦的尖叫从我的心底深处发出:“法耶医生,法耶医生。”泪水像塞内加尔河水一样洪涛滚滚,冲刷我最煎熬脆弱的神经。

门口传来一阵阵哄闹声,病人的吵嚷让我从痛苦的万丈深渊里回到了现实。此刻,最重要的事情不是哭泣,法耶医生来麻风村的目的是什么?是要给他们看病,服务他们!我抬起了头,对安娜说:“我们继续看病人。”

电话铃又响了,肯塔古省的卫生部门长官电话:“请立即停止看病人,你们这是对死者的不尊重!”“不,这是法耶医生的愿望,他要我这么做的!他死了,还有我,我要代替他继续看病人!”我揉揉红红的双眼,语不成句地说。“不行,请立即停止!我们心里也很难受,他是我们的英雄,但是,请你立即停止!如果你不停止,村里的人会觉得你们不在乎法耶医生的死!”电话里的命令如磐石一样坚硬不容置辩。

权威在最遥远卑微的地方发挥了巨大的作用,威势战胜了我们的热血和英雄的遗愿。我们不得不告诉满脸沮丧的麻风村酋长,我们必须停止看诊。酋长似乎不动声色,说了一声:“死亡是人生路途的一个里程碑,不要难过!”

第二天,英雄启程了,归于他来的地方。英雄终于息了世上的劳苦,去到了天国,他终于可以回归到他心爱的土地,吟诗作画,仰面非洲干旱的热风,倾听大自然的交响曲。他再也不用匆匆开车去到莽莽原野,再也不要去煎熬自己的灵魂,去面对人间的炼狱了。他和我们的团队一起工作十几年,和我相识5年,我们一起谈论上帝的赦免和恩典,我们一起祷告,我们一起说阿门!现在我们掩面哭泣恳求上帝的恩典,在白色大宝座面前,赦免他过去的一切,看顾他的一片爱心,接受他无依无靠的灵魂!

当我写到这里,满脸笑容的法耶医生好像依然站在我面前说:“徐医生,一粒麦子不落在地里,仍旧是一粒。若是死了,就结出许多子粒来。你就是那新生的麦粒,你要代替我把麦子洒在广袤的非洲莽原上!”

英雄没有离开,太阳没有陨落,我将要背负一轮冉冉升起的红日,满身火热,鲜血沸腾地去执行英雄的遗愿。在我的身体里有两条生命,一条接续于法耶医生,一条是由法耶医生改变了的我自己的人生。5年前开始,我们二人一起去麻风村和其它地方救治穷人。那时我们是两个独立的灵魂,现在我们合二为一了。从今以后,我一定会每年带着两条鲜活的生命去麻风村为穷人服务。如果我不去流火的麻风村庄里为穷人服务,不在阳光下微笑起舞,都是对生命的辜负,对法耶医生的忘却!

人的一生,可以独自一人悠闲地在中央公园欣赏落樱纷呈,也可以和爱人在哈德森河边卿卿我我互诉衷情,还可以和孩子们在彩虹旋转餐厅俯视曼哈顿的辉煌灯火。我承认,这一切都是无比美好的,享受生活是我们每一个人正当的追求。但是当我们亲眼看见许多人遭受病痛的摧残,腹内空空吃不上一顿饱饭,在烈日下乞讨求告;当我们看见法耶医生这样的英雄,活生生地和我一起共呼吸,不久却长眠于黄土陇中,我的心就像西非的太阳一样燃烧!

每个人都想体会真正的人世,其实要真正体验生命,必须站在生命之上!要向高处攀登!要俯视下方!如果我们可以像法耶医生一样摆上自己,为了改变别人的生命而努力,这才是真正享受斑斓美妙的人生,才是最大的幸福,才是人世间最大的荣耀!太阳也许会把我们烧得不留灰烬。我情愿粉身碎骨的燃烧,也不愿意无所事事地做一个只会向世界索取,而不给这个星球带来任何温暖的匆匆过客。情愿像非洲的草地一样在自身的烈焰之中化为灰烬,再得到雨季的甘露滋润而重生!人类的生命,不能以时间长短来衡量,心中充满爱时,刹那即为永恒!如果没有爱,没有给大地带来温暖,没有给别人带来生命的希望,再长的寿命,也如白开水一样,寡然无味!

我暗自梦想有一天,我有了足够的金钱,我一定要在英雄工作过的地方,建一所“法耶医生纪念医院”,我知道,他不在乎,但是我要这样做,建一所为穷人服务的丰碑,让世世代代的人都知道他,敬仰他,让英雄的梦想变为现实,让英雄永存在人们的心中!

(选自《中国医学人文》杂志2017年第8期 作者:徐俊 单位:哥伦比亚大学附属斯坦福医院)