追本溯源,内外兼修——评张树剑《中国针灸思想史论》

《中国针灸思想史论》 张树剑

针灸是一项具有 2000 多年历史的中国古老的医学技艺。如果说中医药是中华传统文化中的瑰宝,那么,针灸一定是这枚瑰宝中最大最闪亮的宝石之一。一、传统与现代

在近代中国,“传统”这个词曾经颇具负面意义。鸦片战争之后,清政府被迫开放通商口岸,魏源提出了著名的“师夷长技以制夷”的主张,洋务派也开始了制造枪炮弹药以及工业化的各种努力。

然而,甲午一战,中国惨败,北洋海军全军覆没,直接宣告了洋务运动的失败。中国的知识分子于是正式开始反思传统文化,认为我们不是器不如人,而是我们的制度不如人,我们的思想不如人,我们的文化也不如人。欲求富强之道,非彻底改弦更张,全面向西方学习,别无良策。在这样的思潮下,“传统”似乎成了必须要割掉的有毒的脓疮。作为传统文化一部分的中医学也一样备受争议与批评。

事实上,自伯驾 1835 年在广州设立眼科医局之时,西方的现代医学就已经开始正式传入中国本土。由于外科手术的治疗效果明显,加上传教士们的不懈努力,西方医学在中国日益壮大。据记载,1850年中国只有10间教会医院,到了 1889 年,增至61间,20 世纪初再增加至362间,另有244处门诊服务。1900 年之后,许多教会医学院也相继成立,培养了第一批中国本土的医学人才。与此同时,已经经历过科学化的西方现代基础医学理论也开始了在中国的传播。1851 年,合信出版《全体新论》,西方近代生理学进入中国。由于这本书的影响广泛,很多中医界人士开始思考中西医汇通之道。

《全体新论》书影

早期的唐容川、朱沛文等人,采用的或者是“厚古薄今”——认为西医的生理远不如中医,尽管西医的人体解剖图比中国的要详细精确,但这只是因为当世的中医不如远古之故;或者是“通其可通,存其互异”——认为中西生理学各有所长,并不能说哪一种更为正确。

这种思想一直延续到了 20 世纪初,1906 年王有忠所撰《中西汇参医学图说》中有云:“阴阳生克气血运行有非西法剖验所能明者,则以中医论说为定,盖取西人之详于行迹,取中医之详于功化也。”这或许可以说是中医界开始面对西方生理学冲击时所采取的主要策略之一。

1894 年甲午战败后,中医界开始真正面临危机。中国被日本彻底击败后,知识界大为震动,迫切寻求更激进的变革。至 1915 年的新文化运动废旧立新的思潮,影响整个知识界甚至政府。这种除旧革新的思潮也不可避免地影响到了医学界。1905 年科举制度废除以后,大量的公费和自费留学生赴日本和欧美学习,当中也有不少医学生,这些留学生归国以后,成为中国西医界的第一代骨干力量。与此同时,周雪樵、丁福保等医界人士也纷纷创办杂志、组织成立各种医学会,倡导“改良中医学”,主张引进西医,吸收西医之所长,一时间中医界风雨飘摇。

1914 年,《中西医学报》发表了一篇《中医救亡刍言》说道:“自戊戌(1898)新政,新学渐露萌芽,迄至近世,民智勃起,科学昌明,而中西医学之优劣,判若天渊,昭然若揭,于是谋改良者有人,谋会通者有人,兴医报立医会者有人,皇皇汲汲不可终日。”颇能概括此时期中医界的气氛。

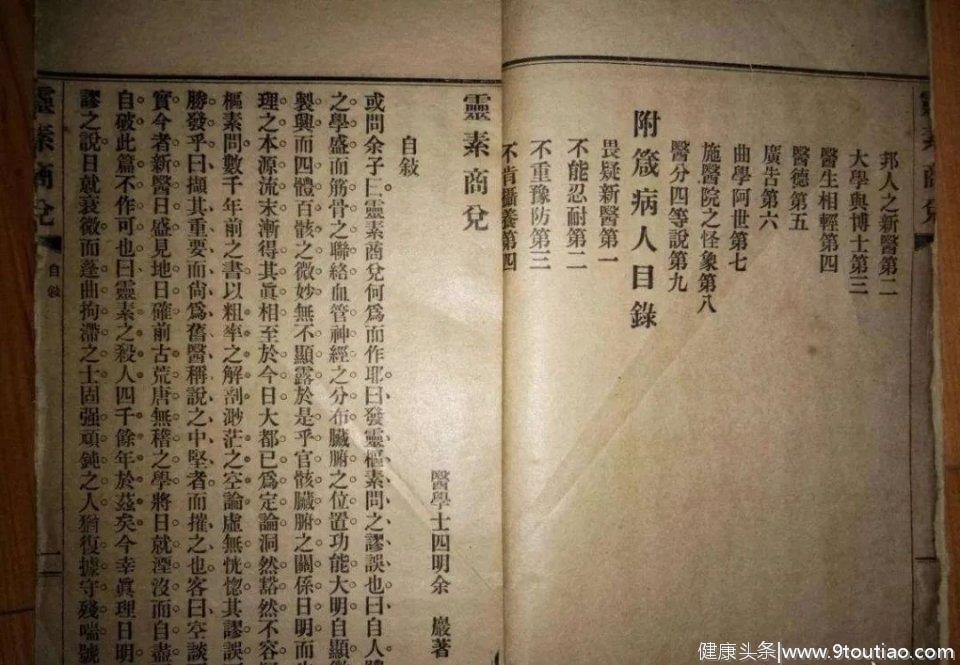

1916 年余岩发表《灵素商兑》,震惊整个中医界。他说:“自余著《灵素商兑》后,旧医家阴阳五行十二经脉之说,摧毁无遗。”自此,中医界各人士就阴阳五行、脏腑经络之说该何去何从经历了一场又一场的大论战。后来,恽铁樵发表《灵素商兑之可商》,认为余岩的说法“无他意义,不过深恶痛绝阴阳五行,致连及一切迷信据牵”。他认为余氏只是表明了对阴阳五行的厌恶,并没有令人信服的论断。恽氏从医疗实践出发,尝试用西方医学的理论来解释《内经》,开辟了一条中西医汇通的新途径。

《灵素商兑》书影

作为中国传统医学中一部分,民国时期的针灸学界,也经历了很多变化。其中一个非常重要的特点,就是务实。李素云敏锐地注意到了这个变化,并认为民国针灸“重术”,是“西学影响下的一种学术调适”。重术,就是求实用,对理论搁置不论。重视穴位,淡化经络;刺法中少言补泻迎随等传统理论,采用日本医书的神经刺激学说等。

这一实用的改革实际上也是科学化思想的产物。从实用出发,简单地吸收实用理论与技术,是民国医家规避自身学术不足,也是淡化针灸技术理论中东西冲突的一种选择。所以在西学影响下,民国时期的针灸医家选择了一种简便的科学化路径。

二、“科学化”与“现代化”

时至今日,针灸学已经成为具有全球影响的一门显学,而作为针灸基础理论的经络学说究竟是什么,究竟说什么,还没有明确的答案。然而,经脉理论不仅早已写进教材,走进课堂,而且进入实验室至少已经半个多世纪。令人惊讶的是,几十年来,我们竟然没能给“经脉”一个科学定义,甚至连给“经脉”学说下定义的意识都没有。新世纪版针灸学教材关于“经络”的定义,实际上只是剪辑《内经》有关经络功能描述,翻译成现代汉语而已。这不能不说是一种缺憾。这种“范式”的缺失,会大大影响一个学科的传承与发展。当民国时期的针灸医家们面对中医“科学化”思潮的冲击之时,或许可以用重术的方法来暂时规避中西医学理论的冲突。然而,即使如同许多传统中医学家所坚守的那样,针灸学可以不“科学化”,但是,却绝不可能不“现代化”。人类已经进入了 21 世纪,只有经历了“现代化”的历程,中国传统的各个学科才能更好地适应现代社会,变得越来越好,走得越来越远。中医也好,针灸也好,莫不如此。正如黄龙祥先生所说:“对古典经络学说中的概念和定义进行准确的阐释,对针灸学的意义非常重要。只有正确回答了这一问题,才能正确理解古典经脉理论,实验研究才能提出正确的科学问题,才能得到明确的答案,而不是纠缠古人的答案而不能自拔,古典经脉理论才有可能实现第二次重构,才能获得新的生命力。”实际上,所有的“现代化”“变革”,都不可能是完全推倒传统的旧房子,在原地重新盖起现代化的大厦。无论我们愿意不愿意,传统文化的影响,都渗透在每个人的血液里。而作为传统文化的一部分的针灸学,要走上现代化的道路,首先应该厘清传统理论中哪些部分是我们应该重新解释、重新看待的;哪些是我们应该摒弃的;哪些是应该给予新的意义并发扬光大的。因此,思想史和学术史研究,是非常重要的课题。然而,如何才能使经脉理论实现真正意义上的现代化,确实很难。张树剑的《中国针灸思想史论》从学术史的角度出发,进行了积极的尝试。如同他在序言里所说:“古典概念在形成今天的意义的过程中,也会因为诠释者的判断而损失内涵,同时,对古典概念本义的疏忽也必然会影响现代的理解与运用。要想对理论、概念准确把握,避免理解过程中断章取义的尴尬,只能通过追本溯源的工作而认识古代概念的本来面目。”书的上半部分,对针灸的经脉、身形、腧穴、刺法等基本概念的起源及其演变进行了详细地探讨。这种从概念考证入手,进行学术史的考察,应是理论研究的恰当路径。“很多时候,厘清了基本概念术语的源流与意义,理论问题也就迎刃而解了。”原来,传统针灸学现代化的秘密,藏在它的历史源流里。书中对经典理论的力求客观的解释,确实值得我们学习和深思。三、主观与客观

在历史学领域,什么是“客观”,曾是颇有争议的议题。19 世纪时,德国历史学家兰克(Leopold von Ranke)曾认为,历史就是过去发生的真实的事,历史学家的任务就是“如史直书”。然而,由于历史中的内容无限丰富,要把所有事实都充分讲授的历史实际上是不存在的。所有的历史,都是节略的。这种节略不可避免地会导致历史的“主观性”问题。 然而,科学史毕竟不等同于历史。直至今天,除了激进的 SSK(Sociology of Scientific Knowledge,科学知识社会学)成员如夏平等之外,很少人会认为,科学本身完全是主观的,是科学家们在实验室里“制造”出来的。事实上,与其他的文化不同,科学本身是超越国界、超越文化、超越种族的。在美国实验室里的科学家,与中国实验室里的科学家,如果在同样的条件下做同一个实验,得出的结果也会一样。这一点不会因为做实验的科学家不同而有所区别。时至今日,尽管基础医学的生理学、病理学等学科已经进入了科学领域,但是,临床医学的很多部分,依然还是经验的,并没能达到“狭义的”科学定义的要求。这也说明,医学本身也自有它的独特之处。不论是中医还是西医,还是世界上其他民族的医学,所有的医生面对的共同敌人是疾病,要解决的问题也都一样:安慰和治愈病人。因此,实践应该是检验真理的唯一标准。在实践性很强的针灸学领域,尤其应该如此。如何解读古典文献,如何重构经脉理论,检验的标准都应该是医疗实践。黄龙祥先生也曾说:“如果我们的研究思路确实来自古代文献,那么一定要准确理解原书文字的本义;如果我们的研究思路本来就不是来自古人,或只是受古代中医文献的启发,大可不必处处引经据典。说到底,我们的立题依据应该建立在实践的基础之上,如果一定要参考古代文献,应当全面系统考察,不能各取所需,随心所欲。”在这一方面,《中国针灸思想史论》做出了深入的思考。比如,对腧穴理论中的“八会穴”,作者的看法是:“一般认为八会为八个腧穴,分别是腑、脏、筋、髓、血、骨、脉、气之会,合称为八会穴,而且常常用‘某会’去治某病,如用绝骨治疗脑部疾病,理由为‘髓会绝骨’‘脑为髓之海’,且不说这样牵强的解释是否有道理,仅仅是对《难经》的一句表达奉若神明的态度就是不可取的。”作者认为很多时候要勇于打破经典的桎梏,以医疗实践为标准。不仅如此,作者还指出:“我们传承与修习的针灸理论与技术,主要来自于传世文本。但是这并非唯一的途径。除了理论色彩极浓的文本针灸路径的明线之外,还有一条以民间传承为主的针灸临床经验的暗线。文本传承的理论性虽然很强,但是实用性却往往不如人意。民间传承的针法虽然切实有效,但是理论解释并没有被纳入到教材中去。一方面新的实践技术无法得到既有理论的支持,自发发展的临床理论又良莠不齐;一方面我们却传承着基本一成不变的传统理论。这是目前针灸临床与教育中现实存在的矛盾。”

然而,科学史毕竟不等同于历史。直至今天,除了激进的 SSK(Sociology of Scientific Knowledge,科学知识社会学)成员如夏平等之外,很少人会认为,科学本身完全是主观的,是科学家们在实验室里“制造”出来的。事实上,与其他的文化不同,科学本身是超越国界、超越文化、超越种族的。在美国实验室里的科学家,与中国实验室里的科学家,如果在同样的条件下做同一个实验,得出的结果也会一样。这一点不会因为做实验的科学家不同而有所区别。时至今日,尽管基础医学的生理学、病理学等学科已经进入了科学领域,但是,临床医学的很多部分,依然还是经验的,并没能达到“狭义的”科学定义的要求。这也说明,医学本身也自有它的独特之处。不论是中医还是西医,还是世界上其他民族的医学,所有的医生面对的共同敌人是疾病,要解决的问题也都一样:安慰和治愈病人。因此,实践应该是检验真理的唯一标准。在实践性很强的针灸学领域,尤其应该如此。如何解读古典文献,如何重构经脉理论,检验的标准都应该是医疗实践。黄龙祥先生也曾说:“如果我们的研究思路确实来自古代文献,那么一定要准确理解原书文字的本义;如果我们的研究思路本来就不是来自古人,或只是受古代中医文献的启发,大可不必处处引经据典。说到底,我们的立题依据应该建立在实践的基础之上,如果一定要参考古代文献,应当全面系统考察,不能各取所需,随心所欲。”在这一方面,《中国针灸思想史论》做出了深入的思考。比如,对腧穴理论中的“八会穴”,作者的看法是:“一般认为八会为八个腧穴,分别是腑、脏、筋、髓、血、骨、脉、气之会,合称为八会穴,而且常常用‘某会’去治某病,如用绝骨治疗脑部疾病,理由为‘髓会绝骨’‘脑为髓之海’,且不说这样牵强的解释是否有道理,仅仅是对《难经》的一句表达奉若神明的态度就是不可取的。”作者认为很多时候要勇于打破经典的桎梏,以医疗实践为标准。不仅如此,作者还指出:“我们传承与修习的针灸理论与技术,主要来自于传世文本。但是这并非唯一的途径。除了理论色彩极浓的文本针灸路径的明线之外,还有一条以民间传承为主的针灸临床经验的暗线。文本传承的理论性虽然很强,但是实用性却往往不如人意。民间传承的针法虽然切实有效,但是理论解释并没有被纳入到教材中去。一方面新的实践技术无法得到既有理论的支持,自发发展的临床理论又良莠不齐;一方面我们却传承着基本一成不变的传统理论。这是目前针灸临床与教育中现实存在的矛盾。” 针对这种实践与理论中的矛盾,作者认为,应该破除对既定理论的迷信,有勇气打破惯性的理论框架,从而吸纳新的、更有价值的学术成果融入针灸理论体系。作者同时是一名从事针灸临床实践多年的医生,其观点无疑是振聋发聩的,值得我们深思。

针对这种实践与理论中的矛盾,作者认为,应该破除对既定理论的迷信,有勇气打破惯性的理论框架,从而吸纳新的、更有价值的学术成果融入针灸理论体系。作者同时是一名从事针灸临床实践多年的医生,其观点无疑是振聋发聩的,值得我们深思。四、内史与外史

《中国针灸思想史论》的下半部分则以专题的形式对针灸历史上曾经发生过的变化进行了探讨。这一部分对针刺消毒、解剖、新针灸学以及新的针灸流派等进行了研究,向我们揭示了传统的针灸理论和实践,在历史上曾经经历过的变革和挑战。这部分研究很好地说明,学术史和理论史的研究,绝对不可能是孤立的,它会受到社会文化思潮、政治变革以及各种外在因素的影响。学科史的研究应该是风姿绰约、内涵和广延都无比丰富的真正的现代美人。这一点其实与如今盛行的医疗社会史的研究潮流不谋而合。在科学史领域,有学者对 1913-1992 年国际科学史刊物 ISIS 发表的论文和书评进行计量研究,发现科学史在 20 世纪 80 年代发生了从内史向外史的转向。在科学史发展的早期,萨顿的实证主义科学史和科瓦雷的观念论的科学史,都是属于“内史”的范畴。内史的科学史家认为科学史是一种至高无上的、理性的、抽象的智力活动,与社会的、政治的、经济的环境无关。而外史论则认为,社会、文化、政治、经济、宗教、军事等因素对科学的发展会产生影响,这些因素影响了科学发展的方向和速度。无独有偶,在医学史领域,同样在 20 世纪也悄然发生了从内而外的变化。在 20 世纪中叶之前,从事有关医学史研究的学者,大部分都是医生。早期的医学史家,如王吉民、伍连德、陈邦贤等等,都曾经或者一直是医生。他们大多着力于挖掘医书古方、探讨疾病名称的流变、相关的病征表现以及治疗方案,整体而言更多的是偏重“内史”的研究。20 世纪后半期以后,历史学与医学、公共卫生学的交叉与渗透逐渐增强,医学史领域的学者们,开始重视“外史”的研究视角。与此同时,20 世纪 70 年代西方史学界兴起了疾病医疗社会史研究,80 年代后期以后,随着梁其姿相关论文的问世及此后台湾史学界“人群生命史”“另类医疗史”概念的提出,大陆的历史学家们也开始以社会文化和人类文明的变迁为视角,加入了疾病医疗史的研究队伍,这都使得疾病史的研究日渐兴盛,焕发出了强大的生命力。2003 年,SARS爆发,之后,医疗社会史的研究更是成为了一门显学,吸引了越来越多的历史学家、社会学家和人类学家的关注。张树剑的《中国针灸思想史论》不失为一部沟通传统与现代,结合内史与外史的上佳之作。希望在医疗社会史越来越成为热点的今天,中国针灸的思想史研究也能越来越兴盛,越来越受到更多针灸学人以及文化学人的关注和喜爱。编辑:艾叶

图源:网络

往期精彩

点“在看”,让更多人了解中医药文化