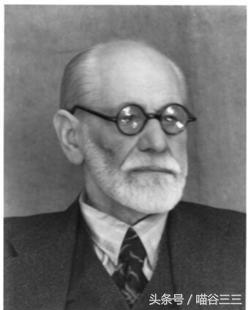

心理学之父——弗洛伊德 “终身都在考虑自己的死期”

【他似乎终身都在考虑自己的死期】

【他似乎终身都在考虑自己的死期】

作为精神分析学的创始人的弗洛伊德无疑是一个天才,他终生致力于拯救那些遭受心理疾病折磨的人,并为此著书立说。然而他自己的心灵深处却时刻充满了一种死亡的恐惧。自从1922年4月65岁的弗洛伊德做了第一次下颚癌手术后到83岁病逝止,他一共做了33次手术。每一次从死神手里挣脱出来之后他都坚持不懈地写作,表面看来他对威胁自己生命的顽疾表现出一种等闲视之的英雄气概,而他开始最得意后来又 背叛他的门生荣格和他的传记作家琼斯对他心灵深处所惧怖的东西看得一清二楚,荣格和琼斯观察他的方法正是弗式本人创造的精神分析法。

弗洛伊德的 经历似乎明显他与死亡之难题打交道的是一种相当常见的强迫性方式,即一种魔术般的思想游戏。“他似乎终身都在考虑自己的死期”。他的朋友弗莱斯与数字有着神秘的交道,弗洛伊德相信 他的想法。弗莱斯预言弗洛伊德将在51岁死去,弗洛伊德相应地“认为,他较有可能在40岁以后死于心脏破裂”。

平安度过51岁,弗洛伊德接受了另一个迷信——他讲死于1918年2月,即他62岁的时候。弗洛伊德常常向他的学生谈到自己的衰老,谈到自己死期已近。他特别害怕死在母亲之前,想到母亲会听到自己的死讯,他感到恐惧,因为那会使她极度悲哀。他也害怕死在父亲之前。少年时候,弗洛伊德就习惯用“别了”给朋友们道别。

怎样理解这一切呢?人类学家和心理学家贝克尔认为是一种“形象控制游戏”,是相当常见的把握死亡难题 的表面方式。弗洛伊德对母亲的考虑是明显的转移和合理化:“我的死不会使我害怕;使我害怕的是,我的死将使她悲痛。”死后的空虚使人恐惧,人不易承受这种恐惧,但人可以承受他人对自身之死的悲痛。人紧紧抓住他人的形象,代替对自身——作为正在走向死亡的对象——失落之赤裸裸的恐惧体验。贝克尔认为这就是弗洛伊德上述言行的本质。

然而,弗洛伊德对于极为复杂含混的死亡难题却又另一面反应。据他的传记作家琼斯所说,弗洛伊德周期性地受到焦虑的袭击。在这种袭击中,焦虑集中体现于死亡和铁路旅行的真正畏惧。当死亡恐惧袭来时,他会产生自身之死和诀别场面的幻觉。与关于死亡的强迫性的、巫术般的思想游戏相比,这是极为不同的事情。在这里,弗洛伊德似乎摆脱了自身之死的思想压抑,并以充分的情感焦虑作出反应。

由于涉及“死亡概念”,弗洛伊德一生中曾二次昏厥。第一次昏厥(1909年)发生在不来梅,那时弗洛伊德和得意门生荣格正在赴美讲学的途中。荣格说,这次事件是由于他谈到“沼尸”而间接引发的:

“我知道,在德国北部某些地区发现了这些所谓的沼尸,它们是史前期淹死或葬于沼泽中的人们的尸体。在那些沼泽的水里含有腐殖醇,它消溶了骨骼,同时却鞣制了皮肤,肤发因而得以完整地保存下......"

"我曾阅读过有关这些沼尸的资料,因而在不来梅忆起了它们,但是却出了一些差错,把它人与这座城市里用铅室保存的木乃伊混淆起来了。‘你为何对它们如此关注呢?’好几次他(弗洛伊德)都这样问我,对此极为不快。在一次用餐时,我们又谈到沼尸,这时他突然昏厥了。后来他对我说,他确信,所有这些谈论意味着我对他怀有死亡意愿。”

弗洛伊德的第二次昏厥发生在1912年,那年他56岁,那是一次在慕尼黑召开的战略性会议,这次会议使弗洛伊德有机会跟他的追随者相聚。荣格对这一事件作了如下报道:

“有人把话题转向阿美诺庇斯四世(埃赫那吞),谈话的要点是,他对其父的否定态度导致他破坏了后者的纪念石柱。在他创造一神教的伟大功绩的后面,潜伏着一种与其父相关的情绪。这件事情激发了我,我试图提出,阿美诺比斯一直是一位有创造力的人和深刻的宗教家,他的行动不能用他对父亲的个人否定来解释。相反地,他保留着对父亲的光荣记忆,而他的破坏热情仅仅直接针对着亚蒙神的名字,所到之处他都破坏这一神柱,同时开凿其父阿孟和蒂的纪念石柱。此外,别的法老却以自己的名字取代纪念碑或者纪念石座上那些神圣的先辈们的名字。他们感到有权这样做,这是因为 他们都献身于同一位神。我指出,他们既未开创一种新的作法也没有开创一种新的宗教。这时,弗洛伊德滑下座椅,昏过去了。”

1912年左右,精神分析运动的未来正在被提到议事日程上。弗洛伊德正在寻找继承人,正是荣格,被他自豪的地遴选为接班人,以保证精神分析运动的成功和延续。

第一次昏厥后,弗洛伊德指责荣格对他怀有死亡意愿,也就是说他心目中已将荣格看成自己的“孩子”,而荣格之所以不断讲述“沼尸”事件正是暴露了荣格内心深处的无意识愿望——杀父。荣格自己却觉得是无辜的,完全没有这样的愿望。他说:“这种说法使他惊讶不已。”对于他来说,这是弗洛伊德的幻想,“不过这是些极为强烈的幻想......以至可能导致了弗洛伊德的昏厥”。

关于第二次昏厥,荣格说,当时整个气氛极为紧张。无论是否还有其他什么原因,杀父的幻想显然又在其中起了作用。事实上,当时整个午餐会见一直笼罩着敌对的气氛。这是一次战略性的会见,它面临着精神分析队伍分裂的可能。传记作家琼斯对1912年的昏厥事件作了如下描述:

“......当时我们正要结束午餐......(弗洛伊德开始指责两个瑞士人——荣格和里克林),说他们在瑞士期刊上发表文章阐述精神分析,却未提及他的名字。荣格回答说,他们考虑到这样作并无必要,因为事实早已是众做周知的了。然而,弗洛伊德似乎已预感到一年后的争端,他坚持自己的看法,我记得他把事情看得与个人声誉十分有关。突然,我们震惊地看到他滑到在地板上昏过去了。”

荣格对他与弗洛伊德之间敌对气氛的优雅否认,以及对瑞士期刊为何不提及弗洛伊德名字的解释,是不那么诚恳的,很难说服人。甚至在否认怀有针对弗洛伊德的死亡意愿时,他也表现了自己的竞争性。

“我为什么要希望他死呢?我已经知道,他并未阻碍我的道路。他在维也纳,我在苏黎世。”

荣格一方面承认自己与弗洛伊德是师生关系;另一方又企图确立自己的地位,与后者并驾齐驱。弗洛伊德当然感到这是对他的独特的地位的一种威胁,相当于子女的反叛。荣格当时正在离异,与瑞士精神学派一道形成一种敌对的威胁。那么对于“父亲”及其所代表的一切,这意味着什么呢?当时的实际情况是,荣格对阿美诺比斯四世创建埃及新宗教予以肯定,弗洛伊德正是在这时候昏过去 的——因为,那对于他整个一生的使命性工作是一个威胁。在弗洛伊德的咨询室中,在里面的醒目之处,挂着一幅关于斯芬克斯和金字塔的油画。这对于弗洛伊德既非一种浪漫的形象,也非考古学的爱好。埃及代表着人类整个神秘和黑暗的过去,它是精神分析的研究对象之一。在20世纪的精神分析和古埃及学之间,在阿美诺比斯从石柱上刮掉父亲的名字和荣格在瑞士期刊上的所作所为之间,存在着直接联系。荣格确实在攻击弗洛伊德的不朽。

但是,这一攻击能为弗洛伊德所感觉到,却不一定为荣格所感到。显然,荣格对沼尸的讨论——正是引起了弗洛伊德第一次昏厥——或许充分反映了他存在的焦虑。他耽迷 于死亡的思想。可以想象,当时年轻的荣格正焦虑着美国的旅行,在他所景仰的一位人物面前谈论沼尸的问题,是因为想让这位思想家了解他的迷惑,后者或许会帮助他洞察沼尸、死亡和命运的神秘。弗罗姆曾根据自己的诊断,认为荣格具有恋尸人格。以荣格在与弗洛伊德破裂时的一个梦为依据。弗罗姆相信,荣格确有着针对弗洛伊德的无意识的死亡意愿。

不管怎样,我们可以从弗洛伊德的二次昏厥中认识到,这位专门分析人们的精神异常的大师,自己的精神有时也是变态的。