焦虑、抑郁、强迫症,这类心理疾病解药,竟是亚马逊丛林的蘑菇!

死藤水是一种含有天然致幻剂二甲基色胺(DMT)的植物混合饮料,我记得第一次尝试这种饮料时心里想:“放开点,不管发生什么,放开点就行。”

最后,我的确放飞了一把,随后体验了我这辈子最值、也最痛苦的经历。我被迫以一种前所未有的方式面对自我,而对于我所看到的那些东西,我并没有做好充分的准备。

即便到了几个月后的今天,死藤水给我带来的影响仍然萦绕不去。我试着撰文复述这种体验,然而每次重读时,我都会情不自禁地想,自己的文字实在难言万一。

2007年10月8日,在荷兰哈泽尔沃德-多普镇的Procare蘑菇种植园,这些蘑菇已经可以采摘了。按照荷兰法律,新鲜的迷幻蘑菇被认为是食物。因此,种植和销售这些蘑菇是合法的,并由食品监管部门负责管理。

迈克尔·波伦之前最出名的作品大概是《杂食者的困境》(The Omnivore’s Dilemma),他最近出版了一本关于迷幻药物科学的新书,题为《如何改变你的心灵》(How to Change Your Mind)。尽管他写的主要是关于食物的事,但波伦是一位深刻的思想家,他的核心兴趣始终是人与自然的关系。

我在那篇关于死藤水的文章中试图描述服用迷幻药物的感受,而他的《如何改变你的心灵》一书做到了这点。除此之外,他还向读者介绍了这些药物的历史,并考察了有关它们治疗潜力的最新研究成果。

这是一本大部头的书,它可能会改变你对于迷幻药物乃至人类思维方式的看法。波伦并不是要宣扬迷幻药物。他坦承,自己刚开始涉足这个主题时对迷幻药物及其周边文化报以怀疑态度。不过,在写完这本书之后,他已然相信,目前这种迷幻药物相关研究的复兴其实已经是姗姗来迟。

我跟波伦聊了聊他的研究发现,以及为什么我们可能处在一场心理健康保健革命的边缘。

以下是访谈实录,内容略有删减:

迷幻药物影响的是思维,而非大脑

肖恩·伊林:最近,我在哥斯达黎加呆了一周,并且连续几个晚上喝了死藤水,那到底会对我的大脑产生什么影响?

迈克尔·波伦:你应该问,那对你的思维产生了什么影响?鉴于我们对迷幻药物的了解,你的大脑几乎可以肯定是安然无恙的。关于迷幻药物最引人注目的一点是,它们没有毒性。任何其他药物都很难说这个话。像泰诺(Tylenol)或布洛芬(Advil)这样的常用药物都有致死剂量,实际上大多数药物都有致死剂量,但据我们目前所知,迷幻药物没有致死剂量。

迷幻药物是否存在风险?绝对存在。但我不会担心你的大脑,要说到风险的话,那也是心理上的,而不是生理上的。

肖恩·伊林:思维和大脑之间、心理和生理之间并不总是有着泾渭分明的区别,不是吗?

迈克尔·波伦:你知道,我花了很多时间考察神经科学和意识研究,这两个领域之间依然相去甚远。事实是,我们真的不太了解大脑是如何产生思想的。我用“思维”这个词来指代意识,那是我们内心生活的体验。但意识现象是如何从物质中产生的,我们并不真的了解。

肖恩·伊林:这就是迷幻药物非常有趣的地方,在灯光亮起、我们主观地体验事物时,“思维”是真实的,但它也创造出我们跟世界分离的错觉。我们的自我占据了主导,并把我们困在了那些我们不断对自己讲述的故事当中。你在新书中探讨的一部分内容是,迷幻药物如何能够帮助摧毁这些心理习惯。

迈克尔·波伦:是的,科学家在研究心理疾病患者时完成的最新脑成像非常有趣。很多尝试迷幻药物的人会体验到所谓的“自我溶解”,即自我意识完全消失的感觉。当人们报告产生这种感觉时,我们可以看到他们大脑中被称为“默认模式网络”(DMN)的部分出现了活动急剧下降的情况。

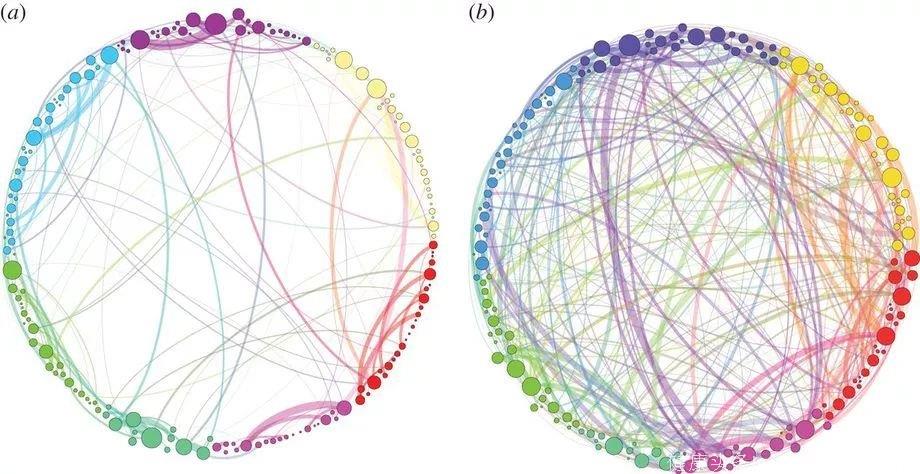

我在书中引用了一张图像,一边展示的是摄入安慰剂的大脑连接情况,另一边展示的是摄入迷幻蘑菇致幻成分裸盖菇素)的大脑连接情况。从中可以看出,人们在摄入迷幻药物后经历的状态改变可能是脑区连接重新调整的结果,而这种调整具有缓解焦虑、抑郁、强迫和其他各种成瘾行为的效果。

这张图片摘自《英国皇家学会界面杂志》在2014年发表的一项研究,图片左边展示的是摄入安慰剂的人脑,右边展示的是摄入裸盖菇素的人脑。

摄入迷幻药物的大脑会发生什么

肖恩·伊林:跟我多讲讲有关默认模式网络的事情,以及为什么它对我们不断加深对抑郁症和心理健康的理解如此重要。

迈克尔·波伦:我首先要说明的是,很多说法是确凿的理论,但也有很多仍然难以得到证明。不过,我会试着把猜测的东西和得到确认的理论区分开来。神经科学的一个已知理论是,我们的大脑中存在着默认模式网络。从进化的角度来说,这是大脑最新进化出来的组成部分,它跟负责记忆和情绪的脑区存在密切联系。

所以,这个网络似乎在大脑跟自身的沟通交流中发挥着某种调节作用。我采访过的一位神经科学家称之为神经交响乐团中的乐队指挥,基于功能性磁共振成像(fMRI),科学家认为默认模式网络跟我们想象他人心理状态以及自我反思的能力存在关联。当我们为自己考虑,担心过去或是对未来感到焦虑时,那就是我们的默认模式网络在发挥作用。

默认模式网络能够帮助我们跨越时间创造出一个关于自我的连贯故事,这是形成自我认同的关键。因此,这个网络最有趣的功能就是维持一个自传体式的自我。我们就是藉此接受新的信息,并将其连缀到我们一直以来对自己讲述的有关我们是谁以及想成为什么样的人的故事。

肖恩·伊林:这么说,如果自我在神经中拥有一个居所,那就是在默认模式网络当中咯?

迈克尔·波伦:完全正确,这就是为什么迷幻药物可能对治疗抑郁症和心理健康问题如此重要。当考察那些摄入裸盖菇素或D-麦角酸二乙胺(LSD)或其他迷幻药物的人脑时,我们会发现其默认模式网络进入了静默状态;它并没有完全关闭,但活动明显减少。当这种情况发生时,人们会短暂经历自我的死亡。

这很重要,因为正如大脑扫描图像所展示的那样,这时候大脑会开始形成新的联动和新的连接,之前从没有交流过的脑区发生了会话,科学家还没有完全搞清楚其中的奥妙,但他们认为大脑会在这个时候形成新洞见和新视角,而且这也可以成为一种非常强大的体验。

肖恩·伊林:研究人员告诉你这些药物有什么治疗潜力?

迈克尔·波伦:他们告诉我,在他们看来这感觉是心理健康保健的革命性进展。我尽力保持一个新闻工作者的怀疑态度,但在看到那些研究人员有多兴奋后,我就很难自持了。他们相信自己即将做出非常重大的发现。

目前,约翰·霍普金斯大学(JHU)和纽约大学(NYU)正在进行相关研究,他们把迷幻药物用来治疗晚期癌症患者所谓的“存在性痛苦”。这些人面对自己的死亡时带着种种焦虑、抑郁和恐惧的情绪,这都是癌症患者常有的。研究人员告诉我,他们从未见过像迷幻药物这样强大的心理干预措施,抗抑郁药物在这些情况下根本没有作用。

现在,我们需要发出一些警告。研究人员仍然需要在更大的人群和更多的地方进行测试,这一切很有潜力,但我们必须继续研究,并在更大的和更多样化的人群中测试。

“当考察那些摄入裸盖菇素或D-麦角酸二乙胺(LSD)或其他迷幻药物的人脑时,我们会发现其默认模式网络进入了静默状态;它并没有完全关闭,但活动明显减少。当这种情况发生时,人们会短暂经历自我的死亡。”

肖恩·伊林:是什么让迷幻药具有这样的治疗价值?它们是怎样帮助人们破除成瘾行为或缓解焦虑症状的呢?

迈克尔·波伦:这在很大程度上是一个解读的问题,我们对思维当中发生的事情有很多不同的解读方法,但不清楚哪一个才是正确的。阿拉巴马大学伯明翰分校(UAB)有一位非常有趣的研究人员名叫彼得·亨德里克斯(Peter Hendricks),他正在可卡因成瘾者身上开展研究。他觉得,正是摄入迷幻药物产生的那种敬畏体验改变了人们的心态,赋予他们新的视角并让他们破除成瘾行为。

来自加州大学伯克利分校(UCB)的研究人员达彻尔·凯尔特纳(Dacher Keltner)对敬畏体验进行了研究,他认为这种体验能够让自我萎缩,产生他所谓的“小我”。你会体验到非常宏大的东西,以至于你对自我的感觉变得相形失色。那是一种非常积极和具有社交益处的情感,在获得这种敬畏体验之后,你可以对其他人产生同理心,凯尔特纳已经在一系列有趣的实验中证明了这一点。所以,这是一种解释。

约翰·霍普金斯大学的研究人员马特·约翰逊(Matt Johnson)说,我们会对自己讲述有关自己的故事,而我们往往深陷其中不能自拔。我们告诉自己,我们不值得被爱,我们没法连续一小时不抽烟;约翰逊认为,摄入迷幻药物产生的体验可以让我们摆脱这些模式,因为在突然之间,我们得以从新的角度看待那些事情。

肖恩·伊林:我只能凭个人经验说话,但我对这类药物的尝试曾帮助我以前所未有的方式跟其他人交心,主要是因为我总是挺自私的,自以为是,有时候简直像个混蛋。倒不是说我不再自私,不再自以为是,不再混蛋,而是我打破了一些这样的模式,这就是迷幻药物对我产生的影响。

迈克尔·波伦:正是如此,你所说的情况很常见。在这些体验和研究中,重新跟他人建立连接是一再出现的主题。那些受困于成瘾行为或抑郁症的人,他们往往跟世界和其他人格格不入。他们陷入了沉思默想的循环,并困在其中;过了一段时间以后,他们就跟现实隔绝开来,无法自拔。这些药物似乎能够降低我们的防备心,并促进我们跟他人以及自然的连接感。至于它们为何以及如何产生这样的功效,我们还需要做大量的研究,但显而易见的是,它们确实有这样的功效。

全球有三亿人受到抑郁症煎熬

肖恩·伊林:很难想象还有比这更加紧迫或更有希望的研究方向。

我认为,毒品战争最不受重视的受害者是那些存在心理健康问题的人,而且这种情况跨越了种族、地理、经济和政治路线。我们正处在这样一种时刻,社会文化在发生改变并呼吁新的解决方案,而这是每个人都应该支持的事情。

迈克尔·波伦:我想你是对的。美国存在着一场心理健康危机,而且情况正在恶化。抑郁症发病率和自杀率正在上升,成瘾行为也在增加。这不仅见于美国,它是一个全球性的问题。我们生活的这个世界给人们的心灵带来了很多的压力,有些人能够比其他人更好地应对。

在全球范围内,抑郁症都是主要的致残原因。抑郁症患者人数有3亿之多。很多的人都在饱受煎熬,然后还有那些罹患焦虑症的人,这种疾病的确诊人数也创下了新的纪录。至于应对成瘾问题,那可能只是应对前两个问题的一种方式。

在写作这本书之前,我并不知道我们应对心理健康问题的工具是如此匮乏,而这个领域的创新又是如此之少。如果你把心理健康医学领域发生的事情跟其他医学分支领域发生的事情做一番比较,你就会发现前者进展甚微。

现在,精神药理学领域充满了希望,相关研究在上世纪60年代以后曾一度遭到抛弃,经历了数十年的中断后再度复兴。这非常令人兴奋,我认为我们有能力让世界上的很多人摆脱痛苦。

肖恩·伊林:学界是否存在怀疑论者,不相信这些药物具有治疗潜力?

迈克尔·波伦:我听到的最具怀疑意味的立场是,“让我们看看会发生什么。”确实有人在发出警告,他们知道这些药物常常造成非理性的亢奋,因此他们希望确保研究人员花时间慢慢来,进行充分的研究论证,用证据说话。

不过,我听到的最具怀疑意味的话来自美国国家药物滥用研究所(NIDA)的负责人诺拉·沃尔考(Nora Volkow),她显然带来了一种不同的观点。不过,她的观点其实是说,这些药物可能遭到滥用。这话是对的。我还没有看到哪位可信的研究人员认为这是伪科学或完全错误的研究方向。

“我们要如何为整个文化开出药方?”

肖恩·伊林:也许事实就是这样,但我们似乎正在遭受某种文化病症的折磨,而这些药物正是为了解决它们而存在的。我知道你对这些事情做了大量的思考。

迈克尔·波伦:我们面临的两个最大问题是,我们看待自然和当前环境危机的方式,还有就是部落主义。它们的本质都在于断开联系,在于把其他存在(可能是植物或动物,也可能是不同信仰或种族的人)看成是物件。如果在你的体验中自然是某种具有生命的东西,是某种有意识的存在,是你自己的组成部分,那么你就不容易出现滥用或贬低的行为。在这里,我们掌握了这种能够让我们重新建立连接的自然工具,是不是棒极了?

不过,这也让我们处在了一个有趣的位置。我们要如何为整个文化开出药方?正是这种问题让哈佛大学的心理学家蒂莫西·利里(Timothy Leary)遇到了麻烦,他是上世纪60年代反文化运动的代表人物。利里从使用迷幻药物救治个人转向治疗整个文化,前者我们可以安全地做到,而后者我们根本无计可施。

肖恩·伊林:上世纪60年代的悲剧是,这些药物背负了与反文化运动有关的污名。那时候主要是年轻人使用,而他们常常是滥用,我们已经为这些错误付出了巨大的代价。倒不是说所有的都是坏事,但我们任由那个时代的保守政治不公平地对迷幻药物大加贬抑。我们这一次如何才能做对呢?

迈克尔·波伦:首先,我们绝对应该说,上世纪60年代发生了很多美好的事情。我们今天生活的这个世界就是上世纪60年代各种运动的产物,从民权运动到反战运动,从环保运动到女性主义运动,不一而足。但是,各种各样的运动肯定引起了反弹,并让当时的很多人感到不安。我们仍在沿着从上世纪60年代开辟出来的断层线继续着政治斗争。

归根结底,迷幻药物因为这样一个事实而受到打压:它吓坏了当权者,也吓倒了成年人,我认为这是因为年轻人从中获得了当时社会文化无法应对的全新体验。我在书中所做的描述是,社会中出现了这样一种历史异常现象,它成为了年轻人的成年礼,而年长者却无法理解它。

年轻人进入成年人世界的仪式大多由年长者组织,而现在年轻人自己组织起了这个奇怪的仪式,并且把它迁移到了年长者毫无经验的思维国度。好消息是,这种情况永远不会出现了,因为这些药物已经存在了很长时间,人们不会感觉受到了它们的威胁。

因此,我希望通过就这些体验展开直截了当的对话,正如你在你的文章和我在这本书中所做的那样,我们可以鼓励人们对迷幻药物进行不同的思考,然后我们将看到会发生什么。

翻译:何无鱼

来源:Vox

校对:Lily