"CT 显示肺癌晚期,谁的?"我爸爸"

门诊医生说:肺癌,预计生存期3个月左右。

作者|罗震中

来源|医学界

我是一个ICU医生。

40多岁的医生,在家庭中的地位很特殊,曾几何时仿佛成了七大姑八大姨家的总参谋部。和生老病死相关的决策和家庭会议,是一个少不了的角色。

虽说专业是危重症抢救,但是不管谁头疼脑热、肚子痛、咳嗽、喝多了酒、生孩子、放支架、做胃镜、乳腺有结节、中药有了副反应、做完体检、国外带了个英文标签的保健品,家庭成员总是会习惯性打电话来问问我。

国外有“全科医生”体制,在中国这样一个人情社会里,医生在自己的大家族里,不管从事什么专业,都在一定程度上扮演了业余版的“全科医生”—这是我的理解。

闲话少叙,有一天,表哥给我发了个微信,是一张拍摄得不太清楚的CT片。我经常收到这样拍得不太好的图片:非专业人士,看不懂那些“没有情节,只有骨与肉的黑白片子”,大多往玻璃窗上一插,镜头也没有对正,就拍了发过来。

即使看不清细节,这张CT片也已经典型得不能再典型了,肺门巨大的肿块,有左下肺的肺不张和中等量胸水——这是一张“大学本科考试”级别的典型肺癌晚期的CT片。

“应该是肺癌晚期,谁的?”

“我爸爸。”表哥回复。我吓了一跳,一个月前,姨夫请我们吃饭的时候完全没有疾病的表现,他也没有和我说起任何的不舒服。再说一个80多岁的老烟枪,咳嗽两声也很常见,不会想着要详细检查。

最近这一个星期,姨夫自己感觉上楼的时候气喘,胃口差。门诊医生简单的询问和查体之后,就做了这张CT。门诊医生说:肺癌,预计生存期3个月左右。

“不告诉他吧?!就说肺炎好了”。表哥用征询的语气问我。姨夫住进呼吸科了,B超定位以后,需要胸腔穿刺引流。多量的胸水压迫是造成他呼吸困难的直接原因。

“别开玩笑了,症状会加重得很快,但是不影响脑子的判断力,他会怎么想?”我立刻否定他的提议,对肺癌病人的后期病程,我比他清楚得多。到了这个程度,手术已经绝无可能,化疗也改善不了多少预后,靶向治疗要看基因层面的“运气”。在接下来的2-3个月里,要面对气急、胸痛、缺氧这些非常难耐的症候群,病人的心理和家庭的心理支持十分重要。靠隐瞒和回避是下策。

“那要么等你来说。”表哥为难地说。他是老大,一向有一家之主的心态,实在消化不动了才会把这个难题留给当医生的妹子。在常人眼里,做ICU医生的人—“不一样”。

“好吧”我接了这个难题。对我来说,这一次谈话,比我日常每天进行的病情谈话略难。如果我不谈,会有损于姨夫接下来对生命的判断和计划。

“他们把片子和化验给你看了没有,到底是什么问题?”姨夫有点期待地问我。

我到病房探视的那天,胸腔引流已经做了,血性的胸水中找到大量肿瘤细胞。基因检测也已经明确,靶向治疗基本无效。连续几天里,表哥天天发微信给我,告诉整个病情的进展,字里行间都是一种扛不住的焦虑情绪,只是他仍然没有把病情跟姨夫说明白。

姨夫吸着氧气,呼吸浅快。一个月不见,他消瘦了很多,皮肤像松脱了一样,脸上的皱纹深刻地垂下来。他已经开始不相信子女的和管床医生的话,期待我给他一个明确的结果。如果不知道未来会怎样,人内心的惶惑和恐惧会加重。

“左肺长了一个肿瘤”。我把CT片拿出来给他看,指着肿块的位置说:“肿块压迫了左侧的肺,胸膜增厚,而且胸水量不少。”图像其实颇为直观。

“是良性的,还是恶性的?”姨夫很清晰地问我,完全没有回环避让的意思。

“眼下身体吃不消做支气管镜,肿瘤的具体病理类型很难定,但是从胸水的化验来看,不是良性的。”我没有用“癌症”、“恶性”这样的措辞,以免刺激紧张的神经,但是已经把这层意思明确地说了出来,一边仔细注意着病人的细微表情变化。

“不要紧,我已经80多了,其实也早有心理准备。你告诉我,后面需要怎么治疗?”姨夫十分平静,语气带着壮年时的清晰和果决。在胸腔穿刺引流的几天里,我猜,他内心已经翻转过多少念头了。

“年纪和病程,都不能考虑手术了。”姨夫一家子大大小小几个人,都在旁边紧张无声地听着我们两个人交流。“化疗和放疗也不适合,靶向治疗还能够尝试。”我简短地说,其实我已经向最信任的呼吸科的师姐咨询过了,这个类型的肿瘤,靶向治疗效果很差。

“这个靶向治疗是医保的吗?要打针还是吃药?效果怎么样?”姨夫的问题非常合情合理,和所有病人一样,实际而切题。

“靶向治疗的效果有点运气成分在,每个人不大一样。已经进医保,经济上没有问题。如果胃口好,可以同时加一点中药调理。”我尽可能留有余地地说了治疗的问题。以我和病人长期接触的了解,一些“不确定”的希望,是保持良好心态的支柱。

“什么时候开始开始?”姨夫从前当过兵,十分坦率的准备“接招”了。

“我向医生咨询一下,不过这之前,需要好好补一补,每顿多吃一点、每天多吃一顿,增加蛋白质。”我早已经知道,医生准备在后天开始用靶向的药物。真不知道,表哥所谓的“瞒着”能让病人用什么方式来接受治疗。

这个病情谈话以这样的方式结束,对姨夫一家人来说,也是一桩心事落地。我看到两个表哥都有松了一大口气的表情。

接下来的二个多星期里,表哥发来的消息都还不错。随着胸水引流完,胸闷的症状好转了,已经可以离开氧气。在家里汤汤水水的调理下,胃口不错。每天下楼走走,心情不错,看上去和平日无异。

接着是再一次复查CT。

“家里应该讨论一下准备后事和墓地。”我用一个资深ICU医生的客观态度,尽可能准确地估计着病程。

“需要现在吗?”表哥十分意外地问我。肿瘤才治疗开始1个月。老朋友老同事中得恶性肿瘤正在治疗的人不少。好多都已经几年了。

“纵膈压迫已经很厉害,晚上是不是已经睡不平?全身消耗很重,严重贫血和低蛋白,脚肿不肿?”我按照发来的结果,做简短的推论。

“有,晚上需要吸氧。脚肿到膝盖。”表哥是个明白人,马上就懂得了,缓解是一个假象。

夕阳余晖里,医院后院,蓊郁葱珑的紫藤架下缓缓漫步聊天的时光里,胸腔内的肿瘤仍然在疯狂滋长,汲取营养,压迫心肺。

熙熙攘攘的商榷中,几轮家庭会议开始讨论买墓地,准备衣服、准备后事。待到两个星期后所有事情全部办妥,表哥的电话来了:昨天开始需要整天吸着氧气了,氧饱和度在90左右,已经插上导尿管了。”

我赶到病房的时候,病人刚刚睡着,站在床边用精准的眼光看了看监护仪,我就知道,姨夫剩下的时间是用天,用小时来计算的。缺氧已经到了临界水平,即使在入睡状态,呼吸也有35次/分。

站在走廊里,和两个表哥交谈一下病情。曾几何时,我们是门前河边淘气的三个小屁孩,时光荏苒,壮年的我们正在送走垂老的长辈。

“在医生那里签署一下DNR,不插管、不抢救、不去ICU。”我不带任何商量语气地对两个表哥说。见过太多必然走向死亡的病人,在家属的犹犹豫豫中,插着气管插管,在ICU走完最后的路,我要把这个可能性完全地灭掉。

“还有其他办法吗?还有多少时间?”等待总是焦灼的,等待降临人世、等待离开人世。在医院里轮班陪护、陪夜的一个月中,两个人都累得不轻。眼圈发黑,时不时地靠香烟提神,浑身都是一股烟味。

“剩下的几天、几个小时、都会很难过,抢救的办法只会延长痛苦的时间。”每一年,我都会目睹上百个生命的离开,以我对临终过程的熟悉程度,知道需要心理支持的,是病人也是家属。经常会有家属因为“看着难过”,就在犹豫中,拼命要求医生抢救。等到插了管,又后悔莫及地嚎啕。

“我知道了,我等下去签字。”两个表哥在沉默中接受。

“还有其他办法吗?”姨夫醒了,看见我在床边,抓住我的手问我。他的手冰冷稀湿,甲床是缺氧的紫绀颜色。一开口,就不停地喘息,经皮氧饱和度从85%掉到70%。

“有力气的时候,用力咳嗽一下,朝左侧睡,不要压着右侧好的那个肺。吸痰等到明天,看看能不能做气管镜。”

我知道所说的一切都没有用,不可能再有气管镜下吸痰,不可能再有缓解,但是人总需要一点盼望。

最后的宽慰是无力、无奈、也是必须的。我在他的背脊上扣扣背,象对日常ICU的病人一样。他无力地点点头。

姨夫在那天的深夜离开,没有最后的抢救。两个儿子都陪伴在他身边,目送他走完他81年的路程。埋葬在他自己要求的墓穴中。从得知肿瘤的那一天起,到最终,不过2个月时间。

葬礼后,我独自去了几十年前,三个小屁孩下河游泳的那个老石拱桥处。垂柳依旧、河水依旧、拱桥依旧。只是那个喊着让我们小心水流,不要游远的声音,不在了。

庆幸我是一个ICU医生,可以帮我的亲人从容地做一些选择。虽然谁也躲不过命运给与的时间、意外、痛苦、死亡,但是至少,在最后的两个月中,他对自己的生命有策划,有期盼,有准备。

葬礼之后的一个月,有妇联的电话,邀请我做一个科普节目:“罗医生,这一期公益活动的主题是谈谈肿瘤病人的家庭人文素养提升,可以吗?”

是,当然!我正有话想说,虽然我不是肿瘤科医生,如果我可以帮助更多家庭,坦然从容地面对这一切。我会去做。

- 完 -

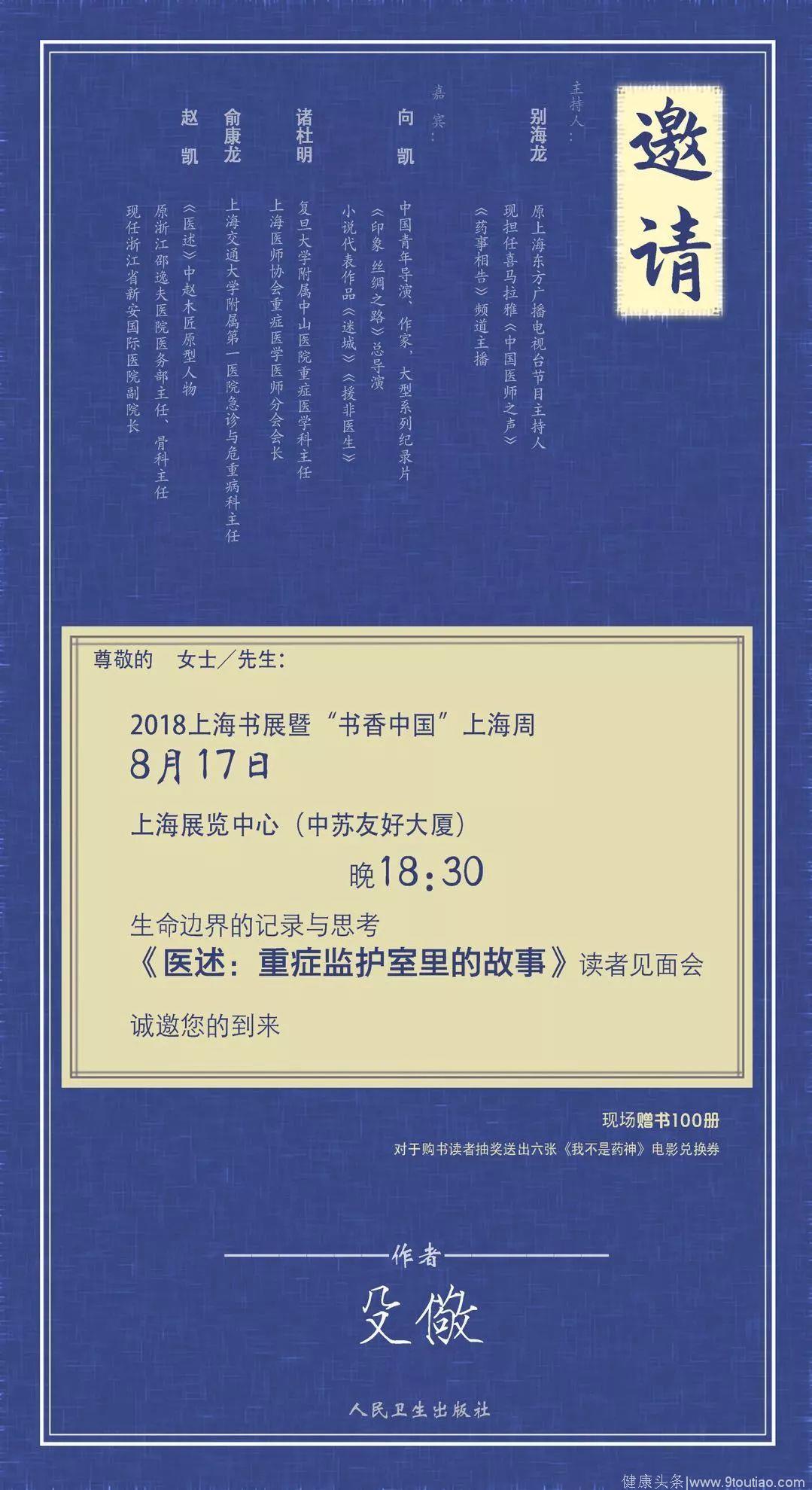

本文作者的纪实小说《医述:重症监护室里的故事》

在作者跌宕起伏的人生经历中,见证了一名医生的成长,也见证了每个生命各自不同的归宿,知微见著,获得从极限状态审视生命的珍贵体验,循作者的脚印,触摸生命的温度,重构生命的认知,解读生命的意义。

以独有的敏锐视角,记述了重症监护病房里鲜为人知的琐碎日常,讲述了ICU紧闭的大门后,险象环生的生命故事和医生面临的考验和决策。

人民卫生出版社将于8月17日18:30,于上海展览中心(中苏友好大厦)举行“2018上海书展暨‘书香中国’上海周”读者见面会,诚邀您的到来!

该书已经在京东、当当、天猫有售