疫情当下,大象公会们的市场化药方靠谱吗?

文 | 新华门的卡夫卡

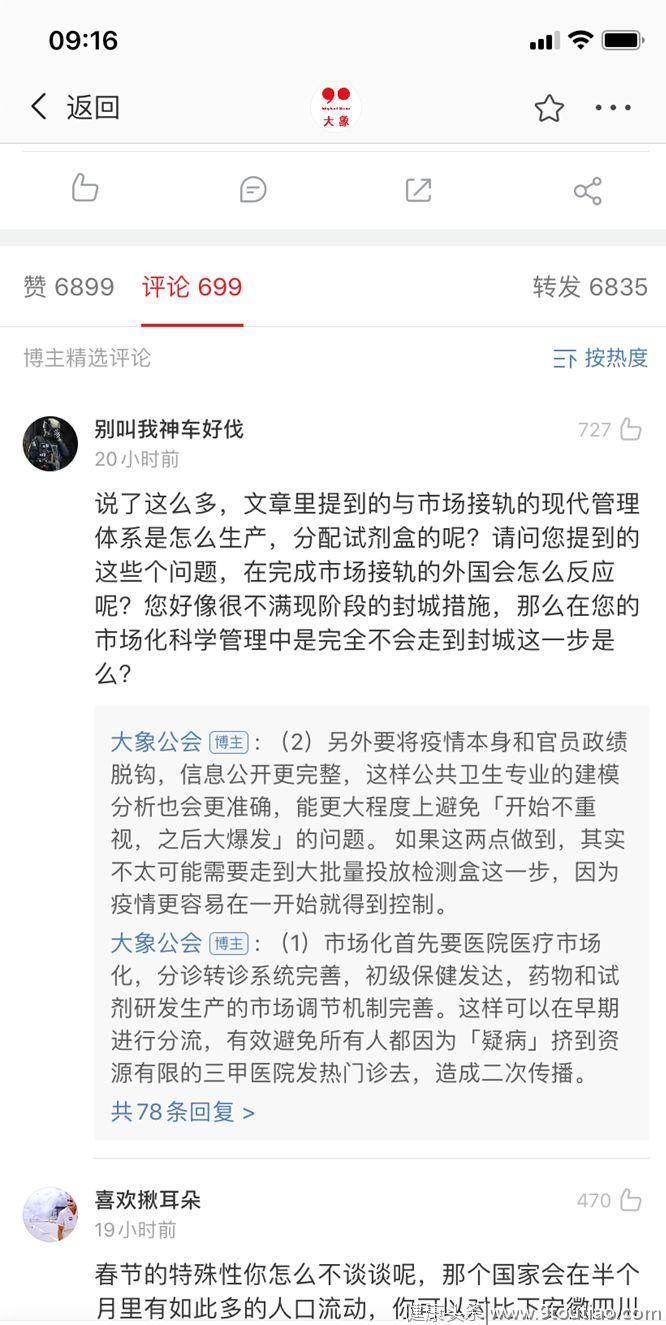

日前,著名自媒体大象公会连发两文,将我国的医疗体系现状称之为失败,将失败归咎于市场化做的不够,没有建立起来市场化的医疗体系,在该文作者看来,如果我们建立起来了一套市场化的诊疗体系,让政府或者说行政力量从这里退出,充分发挥市场这个看不见的手,就足以避免类似于今年的疫情情况。至于什么是市场化的医疗体系,从微博回复来看,大象公会将之定义为两个方面,一是市场化的分级诊疗体系,二是公共卫生疫情与官员政绩脱钩。

单纯从逻辑上来说,疫情的信息传递不及时,与行政官员的主观认识是有关的;同时,在最开始外力介入之前,武汉出现了对医疗卫生服务系统的挤兑,将武汉市基本公共卫生体系陷入基本瘫痪的状态,可以说,这说明我国的分级诊疗体系至少在应急防疫的状态下,是失能失效的。

那么,市场化的医疗体系真的能解决问题吗?当然不能。

市场化=按消费能力就诊

现行的分级诊疗体系流程中,希图以老百姓的自觉自愿来实现和完成,让患者自己根据自身病情的轻重缓急来决定是去社区、乡村卫生服务中心、城市二级医院或县级医院、城市三级医院,所谓的基层首诊,在当下县医院、三级医院还有门诊,患者有自主权的情况下,基本上形同虚设。扪心自问,在现今的医保条件下,常见病症基层和三甲医院的花销大差不错,让我们自己选也肯定首选三甲医院,更不要说对于疑难杂症,基层卫生服务站是不可能诊疗的。

2009年前后,笔者当时多病,一年看两次,基本是去社区卫生服务站,而近些年,由于住所附近就有一所三甲医院,笔者基本上是去这所三甲医院看病。2018年在四公里外又开始了一所新的三甲医院,那就更不可能去卫生服务中心了。2019年年初,因为流感的原因,在附近找了找人流量小、但求能输液的卫生服务中心,情况倒也不甚理想,只剩下了民营资本的连锁制小型医疗中心。

更进一步的说,由于我国的医疗体系伴随着我国的城市化和现代化进程不断高速发展,在这个发展的过程中,由于三甲医院具有较好的发展机遇和发展前途,青年才俊就业第一选择当然是三甲医院,由此在医疗体系的发展里,一线、新一线和二线城市吸走了主要资源,而这些城市里又主要是三甲医院获得了绝大多数新生血液。扪心自问,换我我也得这样。

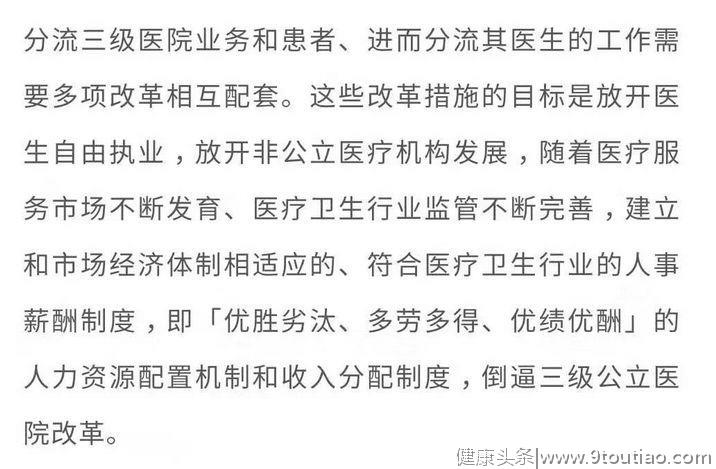

在大象公会作者的分析里,社区服务中心的逐步消亡是由于三级医院特别是三甲医院的超强扩张,它“挟患者(人民)以令医保”,使得在医保控费的环节中,三甲医院与其他中小医院处在不平等的竞争之中,因此三甲医院的一家独大,造成了中国分级诊疗体系的名存实亡。为此,需要遏制三甲医院的过度扩张,而行政主管当局采取行政手段禁令、组建三甲医院和中小医院的医联体等方法,都不能有效遏止,故此应该让医疗体系彻底走向自由化和市场化,让市场这个看不见的手来遏制三甲医院的非公平竞争。在这里,该作者所提的方向是医生变成自由职业。

以上截自大象公会公众号

可以想象,如果医生这个职业变成了自由职业,医生必然会逐步从单位人变成社会人,这样的一个结果就是原先驱动医生的既有组织、理想和社会声誉,也有个人的功名利禄,既服从于集体又考虑个人发展,在完全社会人之后就只剩下了个人这个方面,那么还有什么能阻止有潜力、有能力、有野心的优秀医生集中在能提供更好条件的医院?当整个行业被解构,当荣誉不复存在,存在的就只剩下彻底的金钱关系了。

对于市场化的医疗体系来说,分级诊疗不是初衷,而是结果。笔者作为一个系统学习过西方经济学的人,深知所谓的价格信号机制背后的哲学逻辑。需求是不可直接表达的,但需求的程度有区别,因此用价格的变化来体现需求的变化,需求程度大的人愿意给出更高的价格,所以当价格上涨就意味着需求的增加。从更深的层次来说,这意味着人和人的关系是基于经济权力的,经济权力的大小决定了人在社会的位置。

我们回到分级诊疗这个问题上来。为什么笔者说分级诊疗是市场化医疗体系的结果,就是因为在市场的运行机制中,主导者假定了患者具有普遍理性、完全理性,每个患者愿意根据自身疾患状况而给出相应的精力和金钱投入。事实上,我们知道这是完全不可能的。一方面人不可能具有完全和普遍理性,面对疾病时人很可能是感性思维占据主导;

另一方面医学是一门极其专业的学科,患者和医疗体系具有严重的信息不对称,患者不可能清楚了解自己的疾病应该如何诊疗。因此,所谓的市场化分级诊疗,无非是采用经济杠杆,让人们按照自身付费的意愿,调节三级医疗机构的相互关系。也就是说,市场化的分级诊疗,不是根据病情的严重程度、是否疑难杂症决定的,而是由支付能力决定的,价格形成的层级的过滤,自然普通人不是真的有疑难杂症就不会去大型综合性医院了。

我们当下的医疗体系可以称之为一个准市场化的医疗体系:患者自由选择诊疗机构,医院根据患者的经济能力和自身情况给出诊疗选择建议,患者自行抉择,只不过最后结算时大部分支出由社会保障体系买单。患者自由选择,医院独立运营,医保最终结算。和市场化医疗体系的差别仅仅在于医保这块,市场化医疗体系是完全商业化、由患者自己买单的,而我国是中央指导下地方政府兜底的。

三甲医院在当下准市场化的医疗体系中,完全遵循了市场经济利润分配的“二八定律”,分走了最主要的蛋糕,自然进入了良性循环。而其他的县域医院、三线以下城市医疗体系,则不可避免的陷入了过密化。这也在一定程度上解释了为什么新世纪医保改革以来,政府不断增加投入,但是老百姓获得感极低的原因。

到这里,我想在笔者自己看来,已经清晰解读了现有医疗体系为什么没有完成和实现分级诊疗的原因。在原先的医疗体系中,市民依照严格的等级制度逐级接诊转诊;后来经济转轨以后,则依照经济能力的大小确定首诊医院;而在医疗卫生保障体系建立以后,老百姓对医疗费用的敏感度下降,自然首诊会选择条件更好、费用更高的医院。在西欧,实现了基本公共服务的均等化,其代价是公共服务体系的低效化,大环境的市场化结构使得西方卫生体系产生了挤出效应,将更高的效率转移到了付费体系中。普通市民所需要面对的选择是清晰而明白的,不掏钱的=慢,非常昂贵的=快。

在这里,笔者啰嗦几句,根据笔者的同学们供述,德国和英国的社会化医疗体系里面,基层首诊是强制性的,必须先找自己注册的基层医生(或者叫全科医生,家庭医生),然后医生根据你的病情进行安排处置(分诊转诊或者开点药),除非是急诊,否则个人是不能直接去大型医院就诊的。在医疗体系上来说美国的市场化程度远超西欧,美国的医疗费用的绝对数字、人均数字,也都是世界第一,美国每年医疗花费相当于其GDP的23%,但除了花费大得多以外,效果并不好。而且,即便说美国今年流感季死亡6000人是广义口径统计,也不能掩盖的一个事实是美国市场化的医疗体系是又贵又低效的(相较于欧洲的便宜而低效)。

当然,世界上没有又便宜又好用的事儿,对于我们所熟悉的穷国医保典范——古巴,需要澄清的是古巴虽然穷,但是医保投入并不小。事实上笔者曾当面咨询过尹伊文老师,古巴的医保投入是相当高的,大大超过了其GDP的10%。古巴医疗体系的成功之处是高等教育倾斜性的培养医学学生,以及同样具有强制性的基层家庭医生制度(患者不能自由门诊),笔者以为,这是值得我们深思的。毕竟,医疗体系是事关社会稳定的,在冰汽时代里,笔者只要稍微没满足大爷们看病的需求,那不满度是嗖嗖嗖的上涨。

我们的国家正处在建设保障体系、完善人民福祉的阶段,而看病问题是事关人民获得感和幸福感的关键范畴,国家必定不断增加在此领域的投入,如果进一步市场化,那么,为增进人民福祉而增加的财政投入,到底到了谁的口袋里?当西方经济学的霸权侵蚀着这这个世界的时候,笔者想说,世界上不是什么事情都可以市场化的,人的价值是不能只用金钱考量的。曾经,造原子弹不如卖茶叶蛋, 手术刀不如杀猪刀,那时有那时的现实困境。如果我们现在还这样,那数十年来的经济建设成就意义何在?

讲政治的根本是为人民服务

而对于大象公会的另一个论调,将卫生防疫与地方官员的政绩脱钩,则是更不可取的。卫生防疫等与政绩的挂钩,并不来源于官僚制,而是来源于政治责任。官僚制的特点是权责清晰,划分明确,是我的就是我的,不是我的事儿你别找我;政治责任制则相反,任何事务只要具有政治性,就是政治的,就是我的责任。卫生防疫实际上具有突然性、突发性和意外性,并不是一个权责分明的体制能很好涵盖的。

周黎安曾定义我国当代的行政结构是“行政发包制”,发包制的潜台词是完全负责,完全责任。这意味着上下级之间除了分工负责的科层体制,还有更为重要的政治责任制。在缺乏可行的、清晰明确的政治纲领的情况下,政治责任制是约束下层的一个重要手段,如果缺乏这个约束,科层制很有可能就会蜕化为日本式的劣质官僚制。

旧日本帝国军队为人所熟稔的,是其军队内部大行其道的“下克上”,其核心就是借助于官僚体制泾渭分明的权力分割,肆意行事。一套制度,无论如何完备,必然是会存在漏洞的。成熟的、完整严密的日本官僚体制,潜心寻找之下存在着极大的漏洞,在有心人的操弄之下,自然变成了国家政策被某些参谋带着走。

战后的日本体制,同样存在的是反向的“下克上”,以福岛核事故为例,内阁调动自卫队,经过了内阁—防卫省—幕僚本部—军团—具体部队这五个层级,当缺乏政治责任的制约时,官僚体系内部每个层级都对上级要求稍作减法,等到了具体部队时命令的权威性已经大大削减,最后的结果就是内阁无法调动部队。

执行过程中层层递减,正是当代官僚制的核心弊病,而中国体制居然拥有执行力层层加码这一特质,这是令西方许多人感到惊讶的。

可以断言,将卫生防疫与政绩的解绑,只是去政治化的开始,大象们所向往的,大概是纯粹官僚化、而非负有政治责任的体系。当地方不再背负政治责任时,越是基层就会越多地失去履职的意愿和兴趣,届时这危及的可就不仅仅是公共防疫领域了。

甚至在前些年,随着承平日久,科层化运行的行政体系似乎也获得了事实背书,但事实上我们可以看到,如果没有政治性在其后约束考量,单一的依赖“客观的评价考核体系”其结果就是规则被人玩弄在股掌之间。政治中立化,完全依赖某个制度、依赖具体的一套规则,结果是非常危险的,这就是为什么日复一日的喊讲政治的道理。

近些年,由于某些官场小说的影响,“讲政治”一词变得意涵丰富而有些负面,但韶山伟人最开始说讲政治的时候,讲政治指的就是时时刻刻牢记为人民服务。组织如果不能自我设限,自己约束自己,将自己的主题不讲道理的设定为“为人民服务”,那么我们就是人类历史上前所未见的利维坦。

PLA之所以是“人民子弟兵”,之所以敢于不带武器救灾,之所以受到全国人民的普遍认可,原因不是PLA有多能打,有多专业,而是因为PLA讲政治。袁隆平院士,钟南山院士之所以受到大家的普遍尊敬,不是因为他们的科学成就全国第一,而是因为他们“为人民服务”。

如何理解超大规模性和现代性带来的脆弱?

在笔者看来,今次疫情体现了中国超大规模性和现代性所带来的脆弱,是新生的脆弱对原有体系的冲击。正确的处理将有助于我们的现代化,特别是国家治理体系和治理能力的现代化。

在平素的大众认知里,最广为所知的,是我们所说的社会主义体制优势——“集中力量办大事”,但集中力量办大事其实也是中国的超大规模性所带来的,我们社会的许多特性与我们的超大规模性息息相关。譬如说,我们是全球绝无仅有的五级政府的国家,这并不是我们闲的发慌要多设政府层级,而是出于现实的需求。而层级越多,对核心和末梢之间的信息传递失真就越多。再譬如说,我国既存在显著的老龄化问题又存在显著的就业压力。

现代是一个时间上的当下概念,试图从内涵定义的方式来指定现代是什么,必将陷入逻辑上的循环论证和完备性矛盾。因此我们所说的现代化,最重要的是对当下的社会关系的理顺,和对矛盾的消弭。我们的现代化进程,已经和我们习以为常的生活产生了根本性的对立,在现代化的社会 运动之中,深藏着的就是我们平时很难发现的社会脆弱性。譬如说,高铁、发达的物流体系,实现了我们的资金流、人流和物资流的朝发夕至、夕发朝至,但在疫情中也实现了病原体的高速扩散,而为了隔绝病原体的扩散,多地所采取的的封城、断路的措施,又无形中伤害到了自己。

当代城市具有低储存、高消费、高周转的特点,一日不能离开物流。当物流成本不断上升,城市本身存在的规模经济的逻辑就要打上一个大大的问号了。可以看到,在此非常时刻的情况下,各地区在互相学习和借鉴有益的做法,许多地区的公共管理水平得到了事实的检验和提高。

毫不客气地说,当代中国社会是一个超大规模的复杂社会,其治理问题的内涵之丰富、难度之大、跨度之广,是西方自工业革命以来的经验根本无法理解的。寻找我们的治理现代化之路,需要靠我们在这篇土地上自己求索。看到钟南山院士眼含泪、声哽咽的接受采访时,看到武汉市民隔空唱歌互相打气时,笔者在感动之余,感受到的是我们这块厚重的土地上勃发的生命力。

PS:沉思录今年将会继续增加视频内容的制作,也会在不久之后推出真人视频节目,敬请期待。为了做一些充足的准备,我们今天在B站上发布了一个恰饭视频,麻烦大家花一分钟点击左下角