疫情下的深思:富人的逃亡与穷人的困守

瘟疫面前人人平等?

01

相同的防范,相同的绝望,相同的社会歧视。

——《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》

瘟疫无须诉诸暴力,但其带给人类社会的危害,往往比任何人为灾难都更加致命。

瘟疫面前,似乎无论贵贱,人人“平等”。

但这里的“平等”,只是陈述了富人并不能无条件免受瘟疫影响的事实。

另一个无可争议的事实是,无论从瘟疫的预防、治疗,还是最终的结果来看,穷人才是主要的受害者。

穷人与富人之间,毫无平等可言。

这种不平等,表现在方方面面:

生活条件天差地别

富人拥有更好的生活条件,仅凭这一点,就足以使他们中的很多人免受疫病之苦。

根据索罗尔德•罗杰斯的记载:

众所周知,至少在英格兰,黑死病放过了富人,夺走了穷人的生命。这并不奇怪。穷人住在密不透风、肮脏污秽的棚屋里,空间狭小,没有窗户;以喝汤为生,穿麻布衣服,不注意吃蔬菜,一年里有半年靠腌肉过活。因为生活艰苦,不注意清洁卫生,坏血病、麻风病及其他疾病在穷人中间非常流行。

富人逃亡,穷人困守

每当灾难降临,富人们迅速逃往他们的乡村别墅,政府官员、主教们也纷纷放弃职守。

历史上的法国,瘟疫爆发时经常会出现高等法院人员出走一空的情况,例如1467年、1589年和1596年的格勒诺布尔,1471年和1585年的波尔多,1519年的柏桑松,1563年和1564年的贝达里特。

1580年,法国阿维尼翁鼠疫流行,阿尔马涅克主教第一时间逃离了城市,2个月后,当危险已经消除,主教大人才返回阿维尼翁。当时有人在日记里写道:“他完全可以说一句与《福音书》相反的话,‘我是牧羊人,但我不顾我的羊群’。”

具有先见之明的富人早已未雨绸缪:阿维尼翁富人福加斯在与佃农的租约中规定,当他不得不离开城市时,将住在其佃户家里,“万一上帝让疫病传染,佃户将借一间房子给我居住……我将把来回使用的坐骑寄养马厩,并将借用一张卧床”。

1581年的秋天,著名人文主义思想家蒙田被任命为波尔多市市长,并且在两年后成功连任。1585年,如果不是那么多意外,蒙田本可以在一片赞美声中卸任,但恰好这一年法国第八次宗教战争爆发,波尔多市面临危险,蒙田选择了坚守岗位。随后不久波尔多市爆发了鼠疫,不到6个月的时间里,一半的市民死去。蒙田市长最终还是抛下了他的城市,带着全家去外地寻找栖身之所,正如萨缪尔•佩皮斯所言,“这种疾病使我们的相互关系变得比狗还更加残忍”,根据蒙田自己的讲述,“亲友害怕,自己也害怕,全家老小真是走投无路,无论想在何处留下,都会遭人厌恶”。

在蒙田市长离开的时间里,官吏们一封接一封地给他写信,他们对蒙田的出逃感到愤慨,并要求他回来,蒙田市长丝毫不为所动。最后,他们终于对此绝望,于是他们通知蒙田,他的市长任期已满。但蒙田最终也没有回去参加规定的卸任仪式。

1665年,伦敦大瘟疫——英国本土最后一次大型鼠疫爆发,导致了五分之一伦敦人死亡。1965年7月,疫病已经进入伦敦内城区,英王查理二世连忙逃到牛津郡避难。市里的富人也携带家室、仆役和行李匆忙出逃,绝大多数商业活动陷入瘫痪状态。首都再无官司可打,因为“法律界人士全部移居乡间”。

查理二世加冕图

至于穷人,只能困守被传染的城市,眼睁睁地看着有钱人带着医生和药物,到未被感染的地方避难。

国家养活他们,但也监视、封锁和隔离他们。

英国一位大主教霍布指出,穷人“没有朋友,没有地方逃离,只能呆在他们居住的地方”。

在萨瓦地区,每当疫情过去,富人重返他们经过认真消毒的房舍之前,会先让一个穷女人在那里住上几个星期,后者用生命证明危险是否排除。

富人方有一线生机

即便不幸感染,富人拥有更好的医疗条件,从而能够获得一线生机。

据西蒙•德科维诺对蒙彼利埃瘟疫的记录,穷人死亡人数最多,因为穷人生活艰苦,更容易感染疫病,并且穷人条件有限,不能像富贵人家那样去求医问药。

社会统计学奠基人J. P. 休斯米尔克于1765 年反复说:“在德国⋯⋯农民和穷人只是等死,从不服药。任何人都想不到请医生,其原因部分在于医生离得太远⋯⋯也还因为费用过于高昂。”

在当时的勃艮第和卡塞莱维托,也可以听到类似的感叹:“外科医生住在城里,不肯免费出诊”,“可怜的居民现在宁可等死也不请医生”。

1942年闽南罗源县鼠疫流行时,常用的西药主要有“大健风”和“百浪多息”注射剂,但这些药物“价格昂贵,一般人买不起,一对鼠疫血清价值一二两黄金”,由于“药少价高”,所以“被人视同珍宝”。当鼠疫爆发时,经济条件较好的病家,可以到大城市去购买药物,而一般穷人根本无力购买。

时至今日,即便是那些人类早已战胜的疾病,仍有无数人因为贫困无法接受治疗。典型的例子就是困扰人类三千余年的麻风病。据人民网在2003年的报道,“自20世纪八十年代以来,超过1000万麻风病人被联合化疗疗法治愈,但全世界目前仍有大约250万人由于贫困等原因无法接受这种治疗,100万到200万人已经遭受了永久的肢体残疾。”

赚不到钱比死难受

生死面前似乎其它都是小事,但是对很多人来说,赚钱与生死同样重要,赚不到钱甚至比死难受。

瘟疫来临时,富人完全不需要担心没有足够的食物、药物,而穷人为了活着已经用尽了全部气力,瘟疫成了压垮骆驼的最后一根稻草。

1575年,一场瘟疫席卷了威尼斯,夺走了四分之一人的性命。

很难将在瘟疫中存活下来称之为幸运,因为随之而来的是持久的城市瘫痪、失业、灾荒和通胀。

灾难降临之前,兵工厂造船的工人尚能勉强维持过活,学徒的日工资是6个铜币,熟练工匠的日工资是24个铜币。兵工厂工人是处于社会最底层的下层平民,上层平民拥有店铺地产、雇佣工人,平民的上面还有市民和贵族。

瘟疫过后,食物价格短时间内疯涨了125%,工人们在此期间只等到了唯一一次的工资上涨,学徒日工资涨到24个铜币,熟练工匠涨到40个铜币,但与疯涨的食物价格相比,工资涨幅实在不值一提。

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”

卖炭翁的矛盾心理正是穷苦人民窘迫生活状况的真实写照:他身上的衣服单薄得可怜,可只要炭能卖出好价钱,宁愿天气再寒冷些。

穷人受难,富人幸免

从后果来看,瘟疫也并没有公平对待穷人和富人。

维索里在《理性书》中写道:“死者主要是穷人,因此原来在巴黎以行窃为生的的小偷所剩无几了……原来居住于普蒂香街区的穷人竟然被清扫干净了。”

1665年伦敦大瘟疫,维特福瑞斯区(穷人区)与圣•邓斯坦区(富人区)死亡人数之比为3:1,俨然是一场“穷人瘟疫”。

1918-1920年,大流感在全球范围内流行。当时台湾正处于日本的殖民统治之下,仅在1918年便有超过五分之一的人口感染,两万五千多人死亡,但死亡并非是均等的:台湾人的患病率为20.1%,致死率为3.4%,日本人患病率高达34.8%,但致死率只有1.1%,也就是说患病率较高的日本人反而致死率较低。研究发现,到医院就诊的人多为官吏、商人及其家属,而务农者较少,表明瘟疫流行期间只有特权阶层或具有一定的经济实力的人才能享受到医疗资源。

财富不均,寿命不均

人们常说有钱买不到健康,然而这可能只是穷人自我安慰的说词。大量的事实表明:

富人不仅比穷人活得更好,而且活得更久。

这种情况发生在世界上的任何一个地方。

伦敦西南“富裕区”里奇蒙女性的健康寿命为72年,而东伦敦“贫困区”的塔村区女性的健康寿命只有54年,相差18年;“富裕区”男性的健康寿命为70年,“贫困区”男性的健康寿命只有56年,相差14年。

英国1999年至2007年65岁去世的人中,前10个最穷地区的死亡人数比10个最富地区的一倍还要多。

纽约布鲁克林区布朗斯维尔社区居民的平均寿命为74.1岁,而曼哈顿金融区居民平均寿命为85.4岁。

这还不是全部,富人与穷人寿命的差距在不断扩大!

将美国所有县按照经济水平分为10组,1980年到1982年,最富裕组人口寿命比最贫困组多2.8岁(前者为75.8岁,后者为73岁),但1998年至2000年寿命差距已经扩大到4岁(79.2岁和74.7岁)。

瘟疫消除贫富差距?

02

杀死富人,就不会再有穷人。

——《论财富》

某种程度上,瘟疫就像是一次抗议性的集体自杀,通过震撼的集体声明,让那些对穷人不屑一顾的富人意识到,穷人恶劣的生活条件最终会影响到他们的生活,甚至威胁到他们的生命安全。

14世纪的黑死病导致人口数量急剧下降,根据最新估计,欧洲人口从1300年的9400万锐减到1400年的6800万,英格兰和威尔士接近一半的人丧生,意大利也至少有1/3的人丧生。

人口的大量死亡使得土地相对于劳动力而言变得丰富,工人的议价能力增强,底层人民终于等到了扬眉吐气的时刻。

修道士韦内特记载了1360年左右的情况:

尽管一切都很充足,但所有东西的价格都翻番了:食品、商品、雇工、农场工人和仆人。唯一的例外是土地产权和房屋,这两者在当下供过于求。

另一位修道士德内的记录如下:

劳工短缺随之而来,底层人民在劳动力市场上扬眉吐气,三倍于以往的工

资也很少能吸引其为上流社会效劳。

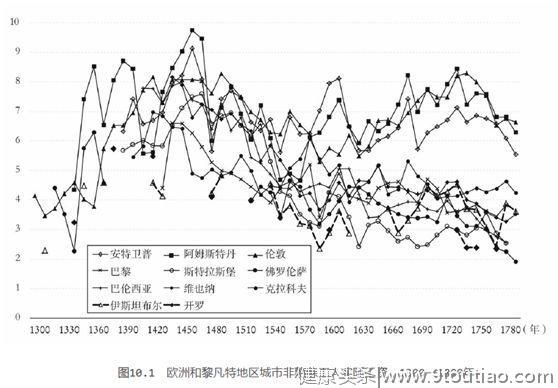

下图清楚地显示了工资水平在瘟疫爆发后的翻倍增长。

尽管黑死病确实造成了严重的影响,但并不足以使实际工资翻番并且维持几代人之久。

事实是,瘟疫在此后不断发生。

1361年瘟疫重现,由于这一次的瘟疫夺走了大量年纪较小的人的生命,因此被称为“儿童瘟疫”。在这次瘟疫中欧洲人口再次损失了10%~20%。

1369年,第三次毁灭性相对较小的瘟疫爆发。

下面这些密密麻麻的可怕数字表明了当时瘟疫的频繁程度。

接下来的时间里,英国暴发全国性传染病的年份有:1375年、1390年、1399-1400年、1405-1406年、1411-1412年、1420年、1423年、1428-1429年、1433-1435年、1438-1439年、1463-1465年、1467年、1471年和1479-1480年。

荷兰在1360-1494年间发生了15次传染病。

西班牙在1391-1457年间发生了14次传染病。

每一代人都会遭受两三次的瘟疫袭击,瘟疫成功将人口数量压制在低位。

15世纪30年代,欧洲的人口可能已经不足13世纪末的一半。15世纪50年代,一些地方的人口才终于开始恢复,有些地方则直到16世纪末才开始恢复。

“劳动力人口生活水平的提高,是以几代人的不幸和数千万人的早夭为代价的。”

对小麦的需求下降,而肉类、奶酪的价格持续上涨,这些食物不再是富人的专利。面包在诺福克农民饮食中的份额从13世纪末的接近50%下降到14世纪末的15%~20%,而肉类的份额从4%上升到25%~30%。

与此同时,贵族却因土地租金和农产品价值的下降以及工人工资的上涨而危机四伏,英国土地出租人的收入在15世纪上半叶下降了20%~30%。

贵族不会束手待毙

03

即使是最可怕的传染病也可能被文化学习驯服。

——沃尔特•沙伊德尔

发现一丁点劳动力价格上涨的苗头,贵族便第一时间给当局施加压力。

1349年6月,黑死病降临英格兰还不到一年,国王便通过了《劳动者条例》:

由于大量人口,尤其是工人和受雇者已经在这次瘟疫中死亡,很多人观察到主人的需要和雇员短缺的情况后拒绝工作,除非他们能得到额外的薪水……我们已经发布法令,英格兰王国境内的人,无论男女,是否自由之身,只要身体健康且不满60岁,除非是从事贸易、经营某类手艺、有自耕地需要耕作或已受雇于人,否则如果被提供符合其身份地位的就业机会,有义务接受所提供的就业机会,并且只能被支付合理的报酬,即只能被支付与其在本王统治的第二十年(1346年)时其所在地区工作得到的收入,或者五六年前某一合理年份的收入……任何人不应支付或承诺高于以上定义水平的报酬,若违反本法令,将处以其支付金额或允诺支付金额两倍的罚款……工匠和工人不应该凭借其劳务和手艺获得比上述年份和在所工作地他们曾经获得的酬劳更多的薪水;如果有人拿了多于上述收入水平的收入,他将被关进监狱。

但是法令的实际效果平平。

两年后的另一项法令——1351年的《劳工条例》中写道:

雇工们,不顾条例,而是遵从自己所愿和过分的贪婪,不愿为上流人士或其他人工作,除非他们得到两倍或三倍于上述所说的他们早已习惯接受的本王统治第二十年以及更早前工资的工资。这对上流人士伤害极大,也使下议院议员变得贫穷。

《劳工条例》试图通过更加详细的限制和惩罚使劳动者屈服,然而,这些措施最终还是宣告失败。

14世纪90年代初,亨利•奈顿教士在编年记录中写道:

工人是如此的自高自大和残忍,以至他们根本不在意国王的命令。任何人想要雇用他们,就不得不屈从于他们的要求。因为雇主没有选择,如果不迎合工人的傲慢与贪婪,他的水果就无法采摘,成熟的粮食就无法收割。

英格兰如此,其他地区同样如此。

1349年,法国同样试图将工资控制在瘟疫前的水平,但以更快的速度宣告失败,1351年,一项修订的法律已经允许工资提高1/3,不久之后,雇主但凡需要雇人,都必须按照当时的市场情况支付工资。

然而在其他地区,地主的镇压行动则要成功得多。

在波兰和普鲁士等东欧国家,黑死病暴发后引入了农奴制。东欧面临着类似的人口减少、土地价格下降问题,但贵族采取了法律措施规定工资和物价上限,同时增加了税务负担,增加了对劳动力自由流动等的限制。佃农完全被禁止在未经许可或不支付大笔费用或全部欠款的情况下离开,法律或贵族协议禁止挖走他人雇工的行为,城市可以拒绝移民……。随着贵族的政治权力越来越大,他们对农民的管辖权也越来越大,工人陷入越来越多的强制性安排之中。

瘟疫终究是一种既残酷又不可持续的贫富差距消除方式。

即使是最具毁灭性的传染病,本身也无法使财富或收入分配变得平等。一方面,随着人口的恢复,平等化成果将不可避免地趋于消亡,另一方面,贵族从来不会束手待毙,他们通过种种方法弱化人口冲击的影响。

正如上图所展示的,随着大瘟疫的爆发,象征着不平等的曲线迅速下降,随着人口逐步回复,以及在贵族们的不懈努力之下,社会再次向不平等偏斜,当1630年瘟疫再次爆发时,瘟疫似乎已经被贵族“驯服”,尽管这一次瘟疫夺走了意大利北部地区1/3人口的性命,但对于不平等的影响已经微乎其微了。

领航海外已正式复工,将继续为您提供全方位的专业服务,详情请咨询13701060034

领航海外

全球身份规划专家

全球资产配置伙伴

领航海外只做一件事:提供最专业、最精准的全球身份规划方案,并与全球顶级合作伙伴为您提供最佳的海外资产配置方案。

免费咨询热线:400-655-9490。