中医与阴阳思想的由来

说起中医是什么,一般人都认为开中药或者针灸的,就是中医。但在1832年之前,并无“中医”一说,《黄帝内经》通书亦无中医一词,而是因西医传入中国,为了区分两者,才称之为中医。

顾名思义,中医便是中国的医学(医术)体系,西医则是来自西方的医学体系。在中国当时的社会环境下,延续几千年的中医又被称为旧医,西医则是新医。虽然两者有巨大的区别,但基础都建立在人类对身体和生命的理解上,理解不同做法就不同。

而在西方世界,也有旧医与新医。西方旧医起源于古希腊,这是一个缺陷巨大的医学体系,但后来由于教会禁止解剖人体、探索生命奥秘,使得旧医几千来年一直原地踏步,直至文艺复兴时期,以哥白尼《天体运行论》为标志,教会统治力逐渐消减,科学思想开始在西方发展壮大。

自1543年维萨里建立人体解剖学,西方医学家依托科技的进步不断有新的发现,如血液循环、微生物等,还发明出听诊器、手术刀、合成药物等,诊断和治疗方法也越来越多,越来越靠谱,最终发展成清朝年间传入中国的新式西医体系。

如今,因为新式西医建立在现代科学思想与技术的基础上,所以又有人称之为现代医学,而相对地把中医称为传统医学。中医,就可以说是建立在中国传统文化(包括技术、思想、哲学等)的医学体系。

虽然西医的历史相比中医很短,大多数诊断和治疗方法也是近几十年才发展出来的,但自从其进入中国之后,就开始一路高歌猛进,最终成为中国医疗体制的主流。相比之下,中医却逐渐成为了非主流,年轻一代很多更是不识中医、不信中医,甚至成为“中医黑”。

这就要从历史说起了。

晚清以来,中国人在接受西医时经历了“疑忌一接触一试用一对比一信服”五个阶段。由于疗效好,不仅当时的老百姓认可西医,连守旧的政府官员大胆请西医看病。比如,林则徐就请美国医生伯驾治疗过疝气。李鸿章妻子生病,中医久治无效,不得已请英国医师马根济治疗,很快痊愈。李鸿章大为感激佩服,不仅资助马根济在天津开了一所医院,更办了第一所官办西医学堂。

此时中西医相安无事,还有人探讨中西医如何汇通。尽管有人提出“废医论”,力倡“改良中医”,但在中医为主的社会环境下并不成气候。然而,到了民国时期,由于受西方思潮的浸染,知识界批评中医愚昧落后之声日渐高涨,西医也逐渐占据社会主流。

在这种形势下,中医地位一落千丈,当时很多知识份子都以骂中医为乐,流传有对联曰:

爬山、吃肉、骂中医,年来心不老;

写字、喝酒、说官话,知难行亦难。

比起民国的中医黑,今天的中医黑,如方舟子,只是小巫见大巫。比如,以下这些大名鼎鼎的知识分子。

严复:听中医之言,十有九误,切记切记。

傅斯年:我是宁死不请教中医的,因为我觉得若不如此便对不住我所受的教育。

梁漱溟:中国说有医学,其实还是手艺。十个医生有十种不同的药方,并且可以十分悬殊。因为所治的病同能治的药,都是没有客观 的凭准的。

鲁迅:中医不过是一种有意或无意的骗子。

闻一多先生就曾说过:“我们这时代是一个事事以翻脸不认古人为标准的时代。”

典型人物陈独秀说:“五千年来的中国文化,本质上是畸形文化,其中纵有某些人文主义因素,也由于既无民主观念作统率,又无科学精神作基础,而常常陷入自己的反面。”

中医作为中国传统文化的一个重要分支,自然首当其冲。

当时中医自称国医,表示这是国家的医术,与国旗、国歌等并称。西医对此极为不满,于是就把中医叫做“旧医”,暗示中医是腐朽陈旧的东西,而“新医”西医则是现代的、科学的。骂中医、反中医的风气越演越烈,最终发生了“废止旧中医案”,最近热播的《老中医》就还原了这个历史事件。

“废止旧中医案”的发起人是余云岫,可谓“千古反中医第一人”。余云岫早年也在日本学医,与鲁迅认定“学医不能救国”一样,感叹“长习新医,服膺名理”,立志以医学革命为毕生追求。虽然做法十分不妥当,但不可否认,他的目标是扫除医事卫生障碍,为人民谋福祉。

中医界闻此“废止旧中医案”,奋起反击,充满信心地回应挑战:“治病无论中西,应以治愈人为归宿。西医如不服,应请同往医院,取出病人二百,中西医各治一百,本会(社)无论寅卯辰时,皆可派出中医与西医比赛,请西医先承认比赛,而后乃可驳之!”

最终,这个案不了了之。直到1936年, 1936年国民政府出台《中医条例》,中医这个词才真正出现在了法律条文上。

百年多少风风雨雨,多少人叫嚣要取代中医,废医验药,但一代伟人毛主席都说了,“中医药是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高。”

尽管现在诋毁中医的事情仍时有发生,但从中央到地方都在大力支持发展中医,因为中国百姓离不开中医,中医的疗效也看得见。为了健康,我们一定要学习中医。

学习中医,就离不开学习传统文化。虽然我们总说中国有五千年的传统文化,但事实上大多数人对传统知之甚少。古人的思想,古人的精神,根本都不知道,不读古书、不读历史,却认为现代人比古人更聪明、更厉害。

作为中华民族的一员,“中华”两个字的意思,可能你都不知道。可见,我们骨子里已经对传统文化失去了认同。

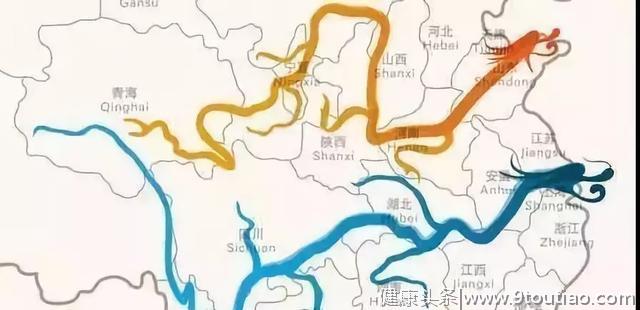

中,我们有两条母亲河,两河流域中间是水土肥沃的中原地带;华,花怒放,绽放。在中华文明,就是在发源于中原,是生生不息、蓬勃发展的文明。我们每一个中国人,都是炎黄子孙。

中华民族的诞生,炎黄子孙的由来,都在《山海经》有据可循。这本书不仅有神话,还记载了先民的生活,其中便有记载各种动植物生长位置、外观特点、食用、药用价值的内容,可谓初具雏形的中医理论。《黄帝内经》只是集中医理论之大成,真要论起源,还得从《山海经》所述的年代,甚至更早的时期说起。

学习中医,就不得不从《山海经》开始,这样我们才能真正地领略中华传统文化的内涵。

最重要的,不学习掌握传统文化,我们就不能真正地理解中医。为什么古人会发展出阴阳、五行这种“不科学”的理论体系,为何又与医学挂上钩?为何心属火,肺属金?诸如此类的中医难题,真的是古人瞎拍脑袋的吗?

这些问题,其实都有答案,就在我们丢掉的传统中。

《黄帝内经》开篇为《上古天真论》,借黄帝与天师(名为歧伯)的对话,谈及上古之人。

炎黄子孙里面的“黄”,即是指黄帝。黄帝很了不起,“生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。”简单的说,黄帝天赋异禀,一出生便是先知,龙非池中物,所以后来一统中原,成为中华民族的始祖。

在现代人看来,这种说法自然是神话,但每个民族都有类似记载。如印度的释迦牟尼佛,说刚生下来,站起来走七步,一手指天,一手指地,讲了两句话 “天上天下,唯我独尊”;如西方的耶稣基督,说是上帝借处女玛丽亚降生在人间的独生子。

黄帝就问歧伯,“上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?”意思是,上古之人那么健康,今时之人怎么差很多?

古人都喜欢用对话的方式来表达,古希腊的柏拉图在《理想国》阐述哲学思想时,也是借由其师苏格拉底之口说出。

《黄帝内经》应非黄帝所作,而是后人依前人口述所成。因为《黄帝内经》所用的文字,许多都是后面才造出来的。在周朝贵族的六艺教育中,书艺(即书写、造字)是一门高级的技术和谋生技能。更何况,当时仍未发明纸,保存文字纪录十分困难,所以前人的经验、神话故事等基本都是口口相传,最后才逐渐成书。

上古之人,生活在比黄帝更早的年代,中原大地尚未统一,大大小小的部落纷争不断。黄帝领导的部落,为轩辕氏。当时有三大部落,轩辕氏为其一,另外两个为九黎氏和神农氏。神农氏的首领,即为炎帝。而九黎氏首领,为蚩尤。天下大势本为三足鼎立,但后来炎帝、黄帝联合,在涿鹿打败蚩尤,最终一统中原,炎黄子孙就是这么来的。后世君主谋求天下霸权,也都被称为逐鹿中原。

特别讲一下炎帝,《山海经》填海的精卫,即为炎帝的小女儿。传说尝百草的只是炎帝一人,但事实可能是神农氏一族多年的努力成果。在“神农尝百草”的基础上,代代口口相传,后人终于完成《神农本草经》。其中记载药物365种,分为上(君)、中(臣)、下(佐使),多数真实可靠,至今仍在广泛使用,书中还有完善的用药思想和方法,可以说是中药版《黄帝内经》。

但在上古时期,尝百草不仅要以身试毒,更必须以身犯险。《山海经》记载多种食人野兽、有毒植物、可食植物、药用植物,应是先民亲身验证的宝贵经验。没有文字,就靠口口相传。而且,先民对大自然有崇高的敬畏,认为天地间有“神”,人虽是万物之灵,但神却能决定人的命运。故各种先民无法解释的自然现象、天灾等等,都被认为是神的安排,因而衍生出原始的宗教和神话故事。放眼全世界,每个民族的起源都与神有关。比如日本大和民族,把天皇塑造为天照大神的子嗣,犹太人的传说则把自己描述为上帝耶和华的选民。

或许有些现代人会认为先民多么可笑、多么无知,但这种人反而是最无知可笑的。试想一下,没有电、没有手机、没有文字,甚至连火都没有的上古时代,一切都要靠自己去创造,有多么不容易。别说造字,就是生个火都不容易,因为先民根本不懂如何生火。所以,火便被认为是神的宝物,凡人无法触及。中国神话有火神祝融,希腊神话有普罗米修斯偷取奥利匹斯山的火种。而人类没有水,便无法生存。上古时代的人类均居住在河边,四大古文明,没有一个不是在河边诞生。对于中华民族来说,黄河就是我们的母亲河,中原基本也就是河南这一带。水对先民而言,也是具有神力的,故有水神共工。每条河,基本也有河神。传说水神与火神打架输了,水神闹别扭,怒撞天柱不周山。

这些浪漫的神话故事,多少给先民衣不蔽体、餐风露宿的艰难生活带来一丝欣慰。上古之人真如黄帝所说的“春秋皆度百岁,而动作不衰”吗,我们不得而知。但是每当金乌西坠,夜深人静,又不得安眠的时候,先民在这“天地玄黄,宇宙洪荒”中,就会开始思考——我从何而来?我将从何而去?生我之前我是谁?生我之后谁是我?

无数个问题从脑子里冒出来,没有答案,“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”

既然没有答案,大多数人也就放弃了思考。然而,始终有少数矢志不渝地探寻宇宙、自然和生命本质的人,他们就是最早的哲学家。思考得越多,他们就有越多的智慧和越大的力量,最终成为一个部落的首领。神农一族,便以农业见长。而燧人氏,则因发明钻木取火,被尊称为火祖。自此,先民不再只是听天由命的“刍狗”(天地不仁,以万物为刍狗,出自《道德经》),他们要探索、研究宇宙、自然和生命的规律。这宇宙、自然和生命的规律,便是“大道”。

中医就是一门研究道的学问,不仅具体研究人的生命,也研究人与天地、宇宙与天地的规律,因为人在天地中,天地在宇宙中,在其中便不能不受其影响。

“大道无形,生育天地;大道无情,运行日月;大道无名,长养万物。吾不知其名,强名曰道。”(出自道家经典《太上老君说常清静经》

道哪有这么容易被人类所掌握,所以《道德经》开篇就讲,“道可道,非常道。名可名,非常名。”而岐伯也跟黄帝说,“上古之人,其知道者”,要“知道”才能长命百岁,然后又说“法于阴阳”。今天对中医有所了解的人,都知道阴阳学说是中医的基础,应该就是从这里来的。

阴阳思想对现代人来说不太好理解,其实我们只要把它比作计算机的二进制就行了。阴阳,就是0和1。就像二进制是数码世界的基本规则,阴阳也是上古之人解释现实世界的基本规则。

先民看着“日月盈昃,辰宿列张”的规律现象,自然就会产生日月交替掌管天地的联想。日月之外还有星,日月星为“三光”。日为阳,月为阴(古时称日为太阳,月为太阴)。日月交替,就是阴阳交替的表现。最早的阴阳思想建立后,然后就不断衍生出“男阳女阴”、“天阳地阴”、“奇阳偶阴”等应用。阴阳思想是一种人类看待世界的方式,它不是真理,但很好用,比其它的方式都好。就像计算机,还有十进制、十六进制也可以,但没有二进制好。

“夫道者,有清有浊,有动有静。天清地浊,天动地静,男清女浊,男动女静,降本流末,而生万物。”

这段话就是道与阴阳的最佳解释,道就是阴阳,所以“知道”了,就会“法于阴阳”。古人一个字会表达多重意思,但现代的字面书生看到这段话很容易断章取义,认为男都是清和动,而女就是浊和静;还有硬把清、浊理解成,男的干净纯粹,而女的肮脏复杂。但是后面还有“清者浊之源,动者静之基”。阴阳思想的核心是易,交替转化,而不是赋予事物具体的阴阳属性。

世间万物,都符合阴阳规律。所以老子说,“道生一,一生二,二生三,三生万物。”其中的二,便是阴阳。

有了阴阳的哲学基础,就有了中医。

"