承认他们“有病”,有这么难吗

最近首页上讨论的两件事,放一起能把人看心梗。

一是一组简短但触目惊心的数据:“青少年抑郁检出率高达24.6%。”

近四分之一了。

二是有媒体回访了去年“大爱无疆游学营”事件的当事人, 接受回访时,有的孩子已经两年没有再跟父母说过话。

这是另一个“杨永信”式的故事,只是戒除的不是网瘾,而是抑郁症。

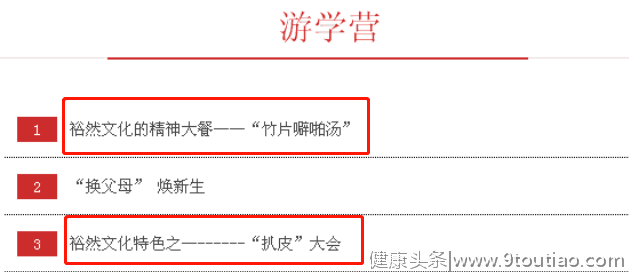

确诊抑郁的孩子们被家长以旅游等名义骗去游学营,接受一个叫“居爸”的人的教育。

注意是“教育”,不是“治疗”。

他曾经接受采访说,除了脑子受伤引起的精神类疾病,抑郁症、狂躁症、自闭症这一类“心理疾病”都是不存在的。

因为不是病,所以强制断药,用“扒皮”和“喝汤”的手法,让孩子重新变得“正常”。

“扒皮”指的是毫不留情地在众人面前挨骂,“喝汤”是挨戒尺的打——

“幽默风趣的居老师独创‘喝汤’之词,打在身上‘噼里啪啦响’,‘汤’即被惩戒者灵魂深处流下的眼泪,戏称‘竹片噼啪汤’。”

这些走投无路的孩子,被同样不知所措甚至不愿承认孩子有病的家长,送进来接受“扒皮”与“喝汤”。

受尽了苦痛折磨,还要看着父母对高举戒尺、不许吃药的那个人感恩戴德。

被抑郁困扰与被家人“抛弃”的双重打击之下,没人能想象他们都是怎么熬过来的。

也许很多人已经知道,青少年在抑郁症防治重点人群中一直居于首位。

但同时,他们也是最常被忽略的抑郁人群。

学校和家庭是他们仅有的两个可以求助的地方,而他们在这里发出的呼救声,却很难有回响。

甚至,向老师和家长求助,还有可能反过来带来更严重的伤害。

01

承认这孩子“有病”,

为什么那么难?

“大爱无疆”的案例就是其中典型。

扒皮喝汤,在外人看来显然荒诞至极。但偏偏就是有家长愿意相信它,而不是相信医院、相信医学。

冰点周刊报道,在去年被立案调查以后,至今仍然有家长在公众号上分享着“居爸”的语录,说他“能救我家于水火之中”。

他与这些家长们共同的一点是,都不承认抑郁是一种疾病。

via.《我们如何对抗抑郁》

不承认的原因有很多种,最常见的是无法理解,一个衣食无忧、比我们当年过得好那么多的孩子,怎么会抑郁呢?

上一代人成长的环境中,精神教育还是一种罕见且奢侈的东西,关于抑郁证相关知识的普及也几乎没有。

与家长对抑郁认知的匮乏形成鲜明对比的是,“病例中 几乎所有抑郁的孩子都和家长的关系不融洽。” (引自:北京大学第六医院儿童心理卫生中心副主任曹庆久)

抑郁研究所创始人任可,自己也曾是一名重度抑郁症患者,他在中国妇女报的采访里提到,很多家长不承认孩子有病,是因为“不敢”。

“不愿意面对家庭教育有了问题的现实。”

抑郁症的病耻感或许比其他疾病都严重,因为现在还是有很多人觉得,抑郁症患者就是一个有“精神病”的人,甚至一个“疯子”。

为人父母,没几个愿意承受这样的打量:“那人生了个有精神病的孩子。”“那家人有精神病。”

更不愿意听到左邻右舍议论:“那个人把自己儿子逼疯了。”

这种拒绝承认的恐惧,不只会发生在缺乏抑郁症认知和医学常识的父母身上。

“大爱无疆游学营”的其中一位受害者,父母都是医生,但是他们仍然无法接受女儿的“心情不好”,其实是在生病。

他们只承认头晕、厌食这些生理症状是“病”,即使医院确诊了躁郁症,也不认可治疗方案和药品:

“药物不可能改变一个人的思维,还有很多副作用。”

所以在那位号称“抑郁躁郁等等都不是病”的大师出现之后,这对自己就是医生的父母,顿感找到了知音。

外界也许很难想象,一个生病的孩子所面临最大的阻碍,是让大人相信他真的是生病了。

不是“心情不好”,不是“不听话”“太叛逆”,是生病了需要治疗。

尤其是我们的教育环境里,还一向有着“小孩子的话/事/痛当不得真”的传统。

倾诉自己很难受、心情不好、睡不着,大人们总是觉得“想开点就行”,“别那么矫情”。

只有情况严重到无法上学、甚至危及生命了,赤裸裸让他们感受到危险了,才会猝手不及地送去医院。

via.《我们如何对抗抑郁》

曹医生提到过一个明显的特征,在抑郁就诊率仅20%的大环境下,愿意主动带孩子去看病的家长,一般并不是因为意识到抑郁需要治疗。

真相粗暴而残忍:“孩子上不了学了。”

只要能上学,就算孩子的痛苦肉眼可见,很多家长也不会选择送医。

“上学”就像是他们心中最后一道防线:只要还能上学,就意味着还是正常人,就没有得精神病。

家长这条求救之路被阻断,老师那一头也同样艰难。

尤其在与家长关系不够亲密、或出现裂痕的情况下,老师几乎是他们唯一能依赖的成年人。

但在现实中,仍有许多抑郁的少年人,得到的反馈是这样的:

“老师说我装病,就是不想学习。”

“我班主任以为我是在找存在感。”

via.《灯火之下》

高中生抑郁症纪录片《灯火之下》的女主角纯子,曾分享过这样一个细节。

她发现自己抑郁后曾向老师求救:“老师我真的很难受,我真的活不下去了。”

但老师回答她说:“小姑娘花样年华,有什么活不下去的,去操场跑两圈就好了。”

更令人心碎的是,弹幕里全是“感同身受”的声音:

“我老师也是这样说的。”

via.《灯火之下》

02

学校的心理咨询室,

有用吗?

抑郁症的很多表现,普通人并没有识别能力,甚至会误会那就是在偷懒撒娇而已。

从家长到老师、同学,青少年人最亲密的人,往往都无法及时发现和承认他们的病情。

也就无法提供理解、尊重与精神支撑,而这恰恰是他们最需要的东西。

精神需求不被看见,客观存在于规定中的救助系统,也很难有回声。

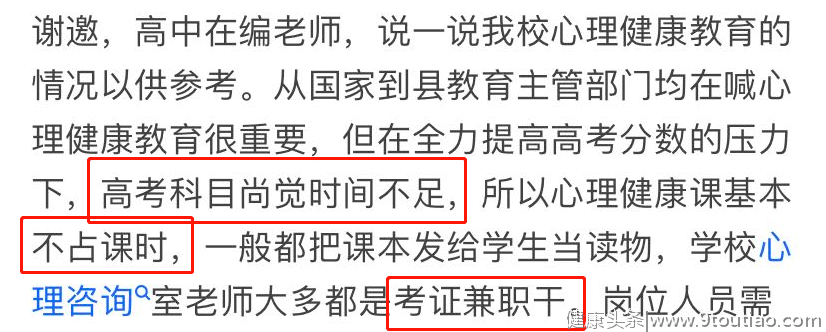

其实有很多相关规定,一直在要求学校重视青少年的心理健康。

比如把心理健康纳入必修课、聘请心理老师、 开设心理咨询室等。

按照最理想的想象,这里会是学校里最能让人安心、放松、倾诉的地方,指望着它能站好防治和疏导青少年抑郁情绪的第一班岗。

然而现实比这艰难得多。

“学校有个心理咨询室,但是从来没见它开过门。”正在读高二的杉杉说,那间办公室就在年级主任隔壁,一直锁着。

他们学校有一面名师介绍墙,在那上面,杉杉的数学老师、班主任的头像下,有一行“心理教师”的小字。

杉杉不知道他什么时候教过心理,或是去心理咨询室见过同学,“他找人训话都去办公室啊。”

主课老师参加几趟培训、挂个心理咨询兼职的名头,这种情况在中学校园里并不罕见。

原因或是学校没有条件聘请专业人员,或是更直接的,“没那么重视”。

中国青年报采访过浙江康复医疗中心的医生,他们的住院患者表示,“心理老师就是历史老师。”

有患者尝试过向学校的心理老师求救,但结果很失望。“不太专业,还向我透露了我认识的同学的秘密。”

某位网友分享,自己学校的心理老师是一位语文老师,自己考了证去兼职的,聊天过程里一直强调“我很专业”。

但这位专业的兼职老师,当患者说“我对这个世界就是累赘”的时候,她只会干巴巴地回答“你要多想想父母”。

中新网的一篇报道中还提到了一种情况,心理老师有,心理教育课也开了。

但除了开学做过一次讲座之外,再也没见过心理老师,每周一次的心理教育课是政治老师在讲政治考点。

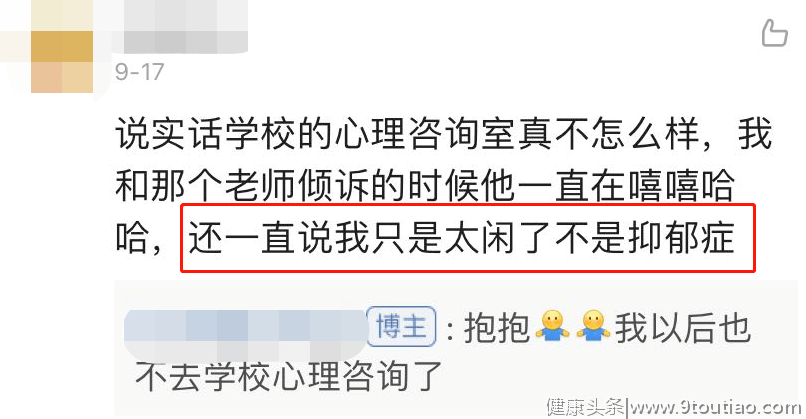

比“无用”更可怕的,是“不专业”造成的二次伤害。

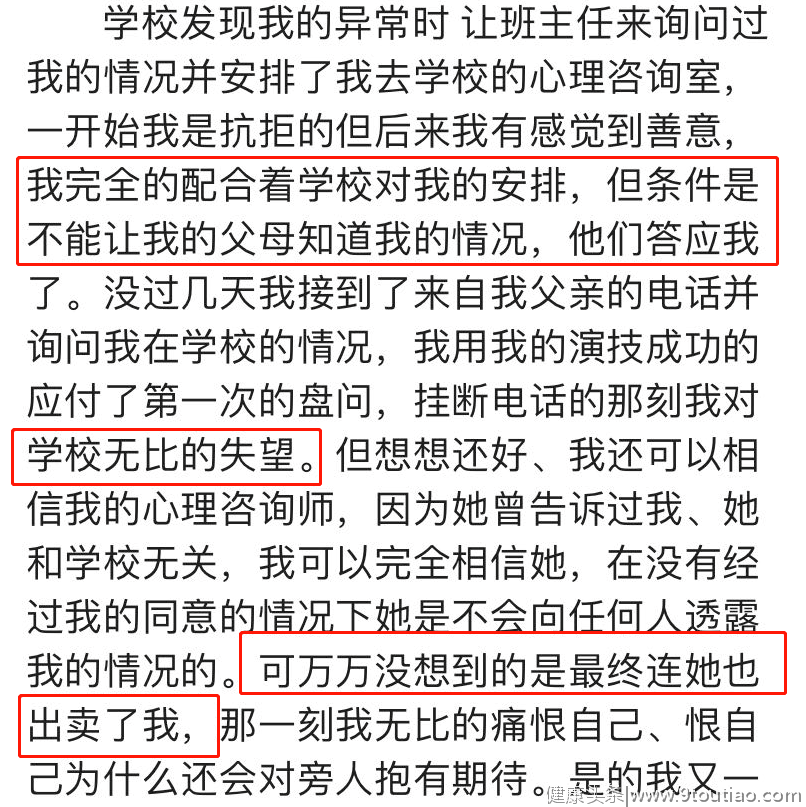

学校的心理咨询室最被诟病的一点,就是即便签署了白纸黑字的保密协议,也有可能被对方以“为你好”“向家长负责”等种种理由,泄露学生的隐私。

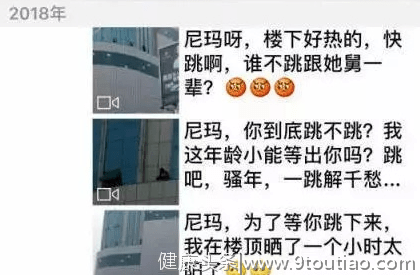

有个惨烈的、真实的案例——2018年6月,甘肃一位19岁的女孩李某,在市中心跳楼身亡。

她在高三那年被班主任猥亵,维权无果,在长达两年的时间里一直备受折磨。

当时围观者起哄“快跳”的场景,引起了全网的激愤。

学校那间神秘的心理咨询室是她事发后第一个求助的地方,里面的心理老师姓段。

段老师听完她的遭遇,给出的回应是“幸好你没有先告诉父亲”。

更令李某崩溃的是,段某得知此事与班主任吴某有关,就开始反复向她强调学校的难处,还不顾李某的拒绝,擅自把吴某叫到咨询室里来“当面道个歉”。

心理咨询的保密原则,咨询环境的私密性,全被段老师打破。

李某父亲后来在采访中回忆,那天接到电话赶过去,就看见女儿蜷缩在心理咨询室角落,一直哭,不肯说话。

他第一反应是女儿犯了什么错,还主动去找班主任吴某问情况。吴某告诉他:没啥事。

绝境中的少女向学校心理咨询室发出的求救信号,因为“学校的难处”,因为“闹大了不好”,就这样被一点点扭曲、直至湮灭。

学生对学校天然的尊重与信任,也在被“出卖”的那一瞬间,彻底摧毁。

就像《灯火之下》的纯子提到自己被老师否认生病的事实时,那条触目惊心的评论:

03

抑郁的孩子

何去何从

当然不是要阻止学生去学校的心理咨询室。

正如前文所说,大部分时间都在学校的青少年,最能触达、最及时有效的求助方式,就是去心理咨询室。

但越是因为重要,它被曝光的种种敷衍与乱象,就越让人痛心。

那本来可以是一个疏导痛苦、及时发现和疗愈的所在,如今却成为了同学们口口相传的、需要警惕和保持距离的地方。

在问答网站上搜索“学校心理咨询室”相关的问题,能看到很多有需求的学生不安地提问。

“可以去吗?”“靠谱吗?”

但鼓励和肯定的答案十分少见,常见的回答是“水平不行”,“糊弄”。

还有一位匿名答主直言:

“我们心理咨询室是情报部门。目标是杜绝住宿生因心理问题出事。如果不能保证住宿学生不出事,就保证出事学生不住宿。”

这话对所有学校和心理老师而言,固然不够公允,但它能得到那么多人的共鸣,已经证明了问题的严重性。

新华网刊登过一篇青少年抑郁症患者的采访报道,其中一位姓陈的同学说:“老师首先是学校的老师,其次才是学生的老师。”

他在学校完全感受不到帮助和支持。母亲每天都会接到老师“诉苦”的电话,“随时要去看他在不在教室,看他有没有去跳楼。”

讽刺的是,病友家长中就有不少是老师。

他们对陈同学老师的做法很是理解,因为“万一孩子在学校出了事,他们要担责任的。”

从校方到班主任,再到接受咨询的心理老师,好像每个环节都在为“担责任”而恐惧。

但学校最应该做的事,或许不该是在一个孩子生病之后,才精明地思量如何“处理”。

而是尽最大的努力,付出最多的关注,不要让这些朝七晚十、比大厂员工还内卷的孩子生病。

尽管心理教育的重要性被反复提及,可不难发现,在很多学校中,人们对它的认知还是“一门不用考试的学科”。

就像我们小时候的音乐美术课,随时可以为了更伟大的利益牺牲。

有人解释过为什么学校心理老师大部分都“不靠谱”。

一是门槛低,很多学校只要本科就招,甚至只拿个培训证去兼职也行。

而一般来说,心理相关的专业,需要比本科更长、更深入的系统学习和训练。

另一方面是在学校也没什么存在感,发展前景极为有限。

工作很难有主动性,薪水要么是固定的,要么一次咨询收费极低,而且让学生班主任和校方不干涉咨询的导向,难之又难。

为数不多的指望就是转向行政,而这条路,几乎就意味着你必须处理好与校方的关系。

校方、心理老师、求助的学生,三方各有各的需求,却又互相受制。

其中最关键的连接点是学生,最容易被大人的权衡伤害的,还是学生。

可学生们的要求,其实并不多,并没大人们以为的那么难以满足。

学校不是医院,心理老师也不是医生,没有人真的指望这里可以“治病”。

他们只是需要在校园里,多得到一点理解、尊重,和严格遵守心理咨询道德的、安全的倾听。

而不是一有点“不正常”的苗头,就避之如洪水猛兽,生怕会给自己带来麻烦。

就像纯子在《灯火之下》里所说的那样:“不是需要解决方案,而需要你静静的守着,告诉他们,我还在。”

聊作安慰的是,纯子在过去的校园中没听到的那句“我还在”,在她勇敢说出自己的故事后,终于听到了。

无数的“我还在”“加油”,在弹幕上刷过。

关注青少年抑郁的人群,始终不多。

这则纪录片的弹幕和评论区,大多也都是真的“感同身受”的同命人。

他们这句“我还在”,也许并不只是说给屏幕那头的纯子的。