生死之外,皆是小事,关于中山医院外科重症监护室的那些记忆

编者按

2010年,我院获批上海市首批妇产科住院医师规培基地。

为了让妇产科住院医师的培训学科及学习内容更加全面,我院与部分复旦附属综合医院签订了相关协议,在教育科的组织安排下,每年输出红房子医院的妇产科住院医师来到中山、华山、华东等沪上综合性医院的泌尿外科、ICU进行轮转培训。

2018年初,又一批“小住院医”开始为期4个月的学习培训,郑韵熹医生便是其中一员,她来到了复旦大学附属中山医院的SICU——外科重症监护室。

在这里,她学习、体验、思考,她对“医生”和“生命”有了全新的认识。

文|郑韵熹 复旦大学附属妇产科医院 住院医师

生死之外,都是小事

我的“他山”记忆

这里没有产科新生命诞生那一瞬间的喜悦,但能从这里走出去的人,都拥有重获新生般的欢欣。

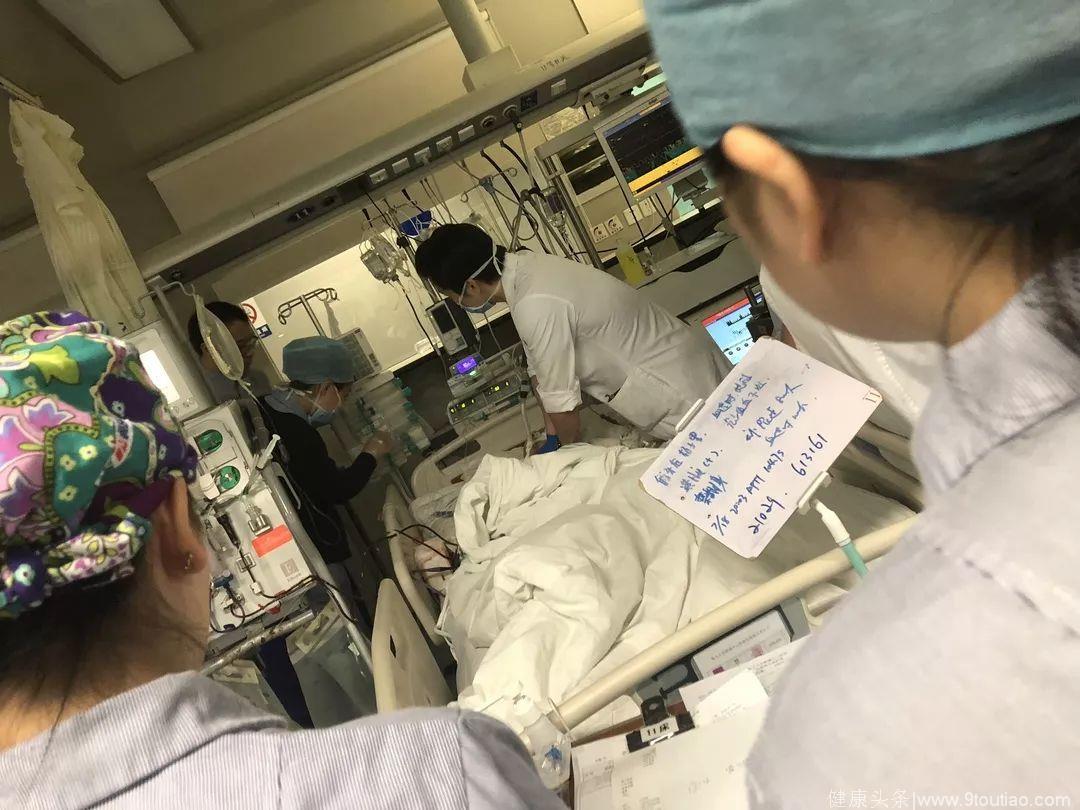

这里的每个人都在为“活下去”努力,哪怕身上插满管道。

这里是让人能获得最多人生感悟的地方,没有之一。

面对生死,白大褂下的内心依然会有波澜,“尽力而为”是在这里唯一能做的,也是唯一能做好的。

活着不易,医者和患者,在人生的战场上,更应该是战友。

故事从SICU门口的镇科之牌说起

SICU镇科之牌

曾经po过一次朋友圈,说希望这块牌子能帮忙压住一个周末的24h on-call(24小时值班)。

有圈外人回复说,你们医生居然也迷信这一套?

恩,也许,是因为医学存在着很多未知,也许,是因为我们知道治疗的原则,却担心计划赶不上变化。

大多数情况下,中山的外科重症监护室(Surgical Intensive Care Unit, SICU)收住的都是普外、脑外、胸外、血管外、骨科这类大外科危重病人,妇产科病人出现在SICU的机会并不多。

不知道该说幸还是不幸,作为一个妇产科医生,能在短短2个月的SICU轮转时间内,接触了5个危重孕产妇,经历了4场全院大会诊,大概也是一种成长和锻炼吧。

21岁,女性,第一次妊娠,孕24+5周,因自觉腹痛,外院B超发现盆腔巨大占位来院。

急诊B超、MRI检查提示这个盆腔巨大占位是血管瘤,脾脏巨大,已经增长到20+cm。考虑是危重孕产妇,收入SICU监护。

巨大血管瘤影像图

一家人抱着巨大的希望,希望手术切除包块可以解决问题!

然而,事情的发展完全超出了所有人的预料。短短几天,盆腔血管瘤以惊人的速度向盆腔内、外进展。

尽管,孕妇和家里人商量决定放弃腹中胎儿,然而,如何终止妊娠成为了一个巨大的难题。

如果选择剖宫取胎,那么进腹过程中不可避免会遇到血管网,术中可能就发生不可挽回的结局。

选择经阴道引产?阴道口8cm的血管瘤也阻挡了终止妊娠的通道。

全院相关科室(产科、血管外、普外、B超、介入、放射等)进行了一次院内大会诊,仍然找不到任何措施解决问题。

院内大会诊

身为医生,理应保持从容和淡定,但这一次,感性再一次不争气地战胜了理性——眼睁睁的看着日益增大的血管瘤,束手无策,所有人都倍感无奈。

SICU外的家属脸上写满了焦虑与不安,每次和他们谈话,总能感受到他们内心仍然抱着一丝希望,哪怕知道希望是如此渺茫。

然而,事与愿违。

大概,SICU的外墙听到的祷告会比教堂还多吧,大概,站在外面的家属的表情能说明一切吧,大概,无知者无畏吧……

我们和孕妇、家属聊过,原来,这个女孩很小的时候,就知道自己有血管瘤,她只是单纯地以为自己可以和正常人一样,结婚、怀孕、分娩,成为母亲。

然而,她并不知道,她的状况并不适合妊娠;然而,她并不了解产检的重要性和必要性;然而,她最后还是不可避免地走向生命终点。

如果时光轴可以倒退;如果她可以早一点知道产检的重要性;如果她可以接受医生的专业指导……也许,故事会有另外一个结局。

在SICU里,常常会对“生命”这个命题进行思考

生命有的时候很坚强,有的时候又很脆弱。

腹主动脉瘤先兆破裂的老年男性,平稳地等到了手术,却在手术后的第二天下午,生命转瞬即逝。

前一分钟夜查房的时候,上级医生还在交代夜班的注意事项,下一分钟,心电监护仪上跳出了红色而醒目的“ASY”——停搏。

在经历了一场耗时良久的CPR,电除颤,大剂量肾上腺素抢救无果后,家属毅然决定尊重患者生前“无偿捐献”给医学院的决定,让在场的每一个人无不为之感动。

也许,作为一名妇产科医生,SICU离我们的日常工作还有一些距离,但在这儿短短的时间里,更多的感触是源于医疗以外的内容。

看化验单、重视查体、观察病情变化,每次查房总能听到上级医生的带教,听起来简单的事情,做起来并不容易。

很认同一位上级医生的话:在监护室里,病人的生命高于一切。

对于外科医生而言,手术台固然是工作的重心,而术后的观察,无论在普通病房还是监护室,都应和手术本身同样重要。

和手术室相比,抛开紧急抢救之外,监护室里也许有更多的时间倾听患者的主诉,整理、分析病情,而医者的每一个决定,也许都会改变某个患者的命运。

在疾病面前,愿医者和患者携手同行。

最后,谨以此文,感谢每一个接触过的病人和家属,谢谢你们的信任和坚持;感谢在中山遇见的每一位带教,谢谢你们拓展了自己的临床思维;感谢每一位共事的小伙伴,谢谢你们让日常繁忙的工作充满着欢乐的气氛;感谢在我茫然不知所措之时,给我提供帮助的人,谢谢你们让我知道医学之路学无止境!

撰文|郑韵熹

编辑|张煊