婚礼上,我用项链挡住癌症留给我的疤

2020年1月的一天,我走进超声介入科手术室。终于来了,我想,还是来了。

这是一个门诊手术室,上个月的穿刺检查也在这里进行。房间很大,灯光是暖黄色的,如果忽略那些精密冰冷的医疗设备,中央那张大床会让人以为是医院的推拿理疗室——仿佛只要被舒服地按按脖子,一小时后就可以一身轻松地离开。

不过也差不多,我要处理的也是“脖子上的问题”。

“把手术服反过来穿,拉到胸口,躺上去。”医生还没来,手术室里唯一的护士跟我说。

我顺利地完成着指令,让人看不出内心的紧张和恐惧,直到手术正式开始前,护士对我说:“放松点,心率都到110了。”

躺下,伸出左臂,护士打好了留置针,这是我第三次打留置针,对疼痛早已建立的预期让我好受一些——一直以来,最令我恐惧的不是疼痛,而是未知。而眼前,这个未知就是我颈部那两颗淋巴结的消融手术。

婚礼上,我用项链挡住那道细细的疤

2018年9月,年度体检,当彩超医生把探头放到我左侧甲状腺时,毫不掩饰地“哇塞”一声:一个3.5厘米大的结节,显然需要进一步检查。右侧也有一个,不到1厘米。

我并不太担心,体检完急匆匆地回去上班了。不过,不担心并非因为多乐观,而是由于对它的不了解,以及,当时有一件重要得多的事要完成——下周回老家办婚礼。

我先去公司附近的一家小医院查了甲功七项,结果全部正常。婚礼也如计划般顺利,我们在各自准备的誓词里哭得稀里哗啦。

回来后,我来到一家公立三甲医院,这座城市最好的医院之一。医生看着彩超屏幕,淡淡地说,左边这个大的应该是良性病变,右边这个恶性可能性也很低,两个一起穿刺吧。

于是,在彩超探头的引导下,一根细长的针穿进我的甲状腺结节,戳了十几秒,提取到足够的细胞,再放入装有液体的试管里。我对自己会“忍不住咳嗽、吞口水”的担忧并未发生,整个过程也不太疼,比打针还轻微些。

七天后的下午,我等来了“立即复查”的短信,“立即”是七天内的意思,但它也代表了别的意思。我马上请假去了医院。

“左侧滤泡性病变,右侧甲状腺乳头状癌”,我第一次在自己的检查报告里看到了“癌”这个字。冷汗冒出来,心跳加快,恍惚间,耳边传来机械的就诊通知,我站在护士站,颤抖着把报告拍照发给先生。

他从六十公里外的城市另一头赶来,我在诊室低着头听到医生说:“结果你也看到了。”

由于当时的感冒,手术安排在两周后。那个晚上,我们思绪混乱。在此之前,我们思考的都是人生新起点的规划,婚礼、蜜月、装修,而这一晚,起点很模糊,我们思考的都是终点的问题。伴着恐慌和难过,我睡着了,毕竟这一天,太累了。

第二天,我开始了难得的假期。我俩恶补了许多癌症相关的知识,做科研的先生还查了很多文献,我也上网咨询了其他医生,终于放下心来,像病友们一样,庆幸得的是甲癌——“懒癌”,“幸福癌”。

甲状腺癌因为进展缓慢、治愈率高,被称作“懒癌”。 | 作者供图

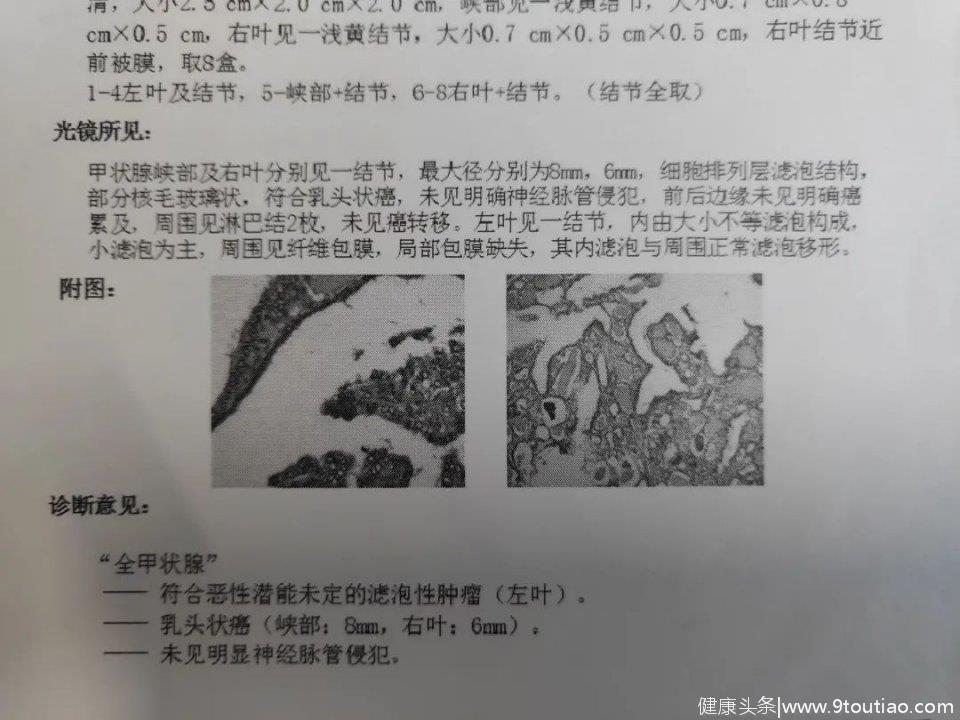

手术很顺利,甲状腺全切,术后恢复一切正常。左侧的病理是滤泡性肿瘤,还有两个乳头状癌,未见癌转移。

我们没有告诉任何亲人,默默地做完了手术。我能想象我妈在听到这个病时,眼泪止不住流下来的样子,而我们当时并没有太多精力和心思去解释这个疾病,只能选择先不说。直到手术后第三周,回我家办婚礼前,我终于在电话里告诉了她。沉默,接着是抽泣声,我把手机交给先生后走开了。她对我的要求一向很低,身体好就行,这么简单的事我也没能做到。

第二场婚礼很朴素,我还是特意买了一套三百多的婚纱,配一条白色蕾丝项链,恰好挡在那条细细的疤上,和买家评论里的那些人一样。我们都做了甲状腺手术,我们也是婚礼上美丽的新娘。

经历了甲状旁腺激素和血钙浓度的恢复期,术后一个月复查正常。定期复查,终身服用甲状腺素,这是我认为今后唯一需要注意的事。

半年后,复发了。

咽不下的“糖果”

术后半年的复诊我选择了离家较近的三甲医院。拿到B超结果,医生很疑惑。

“多了两个(异常)淋巴结。”

“甲状腺全切了怎么还会复发?”

“你没有做淋巴结清扫?”

嗯?这时我才意识到,原来第一次手术只做了甲状腺全切,没有做淋巴结清扫。而我一直以为,这两个操作是一起进行的,网上大家都在讨论清扫了多少颗淋巴结,多少颗有癌转移。而我居然没有做?

“胸骨上窝可见两个异常回声区。” | 作者供图

这两颗异常的淋巴结,只有十几毫米大,像两粒小小的糖果,我却咽不下去。它是苦的。

我们回到原来的医院复查,进行第二次穿刺。病理结果是“非典型细胞”,也就是说,不能明确就是癌细胞。但是,穿刺洗脱液的TG(甲状腺球蛋白)高达2000多,正常是5-40。

“很大概率是转移了,即使不是,也有问题。”抱着一丝希望等了一个星期,还是听到医生说:“建议二次手术。”

“为什么没有做淋巴结清扫?”我问。

“根据国际指南,这种情况我们是不做清扫的。”

他很诚恳,我只能点点头,但拒绝了二次手术,至少,不是立刻做。

又是一轮新知识的学习后,我们决定去广州复查。迄今为止,除了手术医院外,我看过三家医院的四个医生,每一个人听完都叹口气,摇着头,皱着眉,生气地问:“为什么没有做淋巴结清扫?”

好像我才是做错事的那一个。不过,也可能,我的确做错了什么,比如我是否应该知道,“淋巴结清扫”不在“甲状腺全切”的操作里?

没有人能不纠结这个问题,但极具科学和乐观精神的先生一直安慰我:“医学界对人类身体的认识还在不断变化,在医学指南里,甲癌里有部分微小乳头状癌的治疗方案,已经变成了随访。但无论如何都要相信,医学在进步,你接受的治疗方法,是当前的最优选择。”

这些我都知道。我告诉他,我接受了。我也只能接受。

“二次手术,需要从这儿切到这儿”

人生第一次去肿瘤医院,第一次知道医院的诊室门口可能站着警察,第一次候诊等待了两小时,因为每个人都想问多一点,因为有许多病人和家属从外地过来。

终于轮到我了。

“二次手术很麻烦,能不做就不做。”

“第一次手术相当于把房间搞乱了,再进去容易伤到其他组织。”

“你这个淋巴结的位置不好,胸骨上窝,位置太低了,不好做。”

当时颈部Ⅱ区也有两个淋巴结,可能是不需处理的反应性淋巴结,也可能是转移的淋巴结,医生伸出食指,从我脖子的最右侧划到最左侧,认真地说:“如果这两个也要切,还不能在原来的地方开口,要从这儿到这儿。”

二次手术的创口可能很大。| Unsplash

在诊室里,我只允许自己做个冷静的病人,眼泪没有溢出来,我需要迅速思考还要问什么问题,时间很宝贵,无论是对我,对医生,还是对下一个病人。

只能出来后大哭。

“医生总是会把问题说得严重一些,万一真的出现什么问题了,你也容易接受一点。”先生安慰我。

我知道,我也记得,医生也说了别的:

“这个病再怎么样都很好治,别担心。”

“比这严重得多的我们都遇到过,后来都没事的。”

从某些方面看,我的确没什么事:甲功没问题,淋巴结也没有变化,现有的检查结果也不能确定是癌转移,所以,我可以三个月后复查。

三个月,又过了三个月,来广州复诊两次,淋巴结很稳定,甚至还缩小了一点点。

我仍然不需要决定是否手术。

和甲癌相处,我其实并没有因为它承受了多少生理上的痛苦和不适。事实上非常幸运,恢复后的我身体状态和普通人一样,甚至因为生活规律,比普通人还好一些。

痛苦大多在心理,焦虑和恐惧一直很强烈,复发后更加明显。

每次去复诊,都会提前几天开始焦虑,等在诊室门口的几小时,甚至紧张到手脚冰冷。虽然并没有收到过什么太坏的消息,但我却早已在脑子里幻想过无数种可能,时刻做好了最坏的准备。我总以为,这样能让我更好地应对,但结果却只是让我每次走出医院后头疼半天。

到底怎样才能不焦虑呢?我试了很多方法,冥想、积极心理学、习得性乐观,但最有效的还是复查报告上的好消息。

而下一次又快来了。手术似乎也不能再拖了——2019年底,我决定备孕了,这两个淋巴结还在那里。

“复发了我帮你做”

这次复查,我选择了熟悉的城市、经验丰富的医生,也做好了二次手术的准备。

“做消融吧。”医生提供了新的选择。

对于年轻女性高发的甲癌,或许医生早就处理过许多和生育需求相关的问题。他问了我的年龄、是否生育过,考虑到我的甲状旁腺激素在术后一段时间很低,他说:“还是先做消融吧。二次手术要是伤了甲状旁腺,怀孕时浑身抽搐怎么受得了?”

甲状腺手术容易损伤甲状旁腺。| Wikipedia

我们决定做消融。

“如果怀孕的时候复发怎么办?还要二次手术吗?”

怀孕后激素水平会急剧变化,复发是我很担心的问题。

“不严重的话可以等生了之后再做,严重的话可以在孕中期做。”

“好。”我说。我没有想象过怀孕时做手术是什么场景,但如果真的到了那一步,我也只能去面对。

“你先做消融吧,做完以后尽快怀孕,一个月后就可以开始了。别想那么多,复发了我帮你做。”医生沉着地说完,开始在电脑前写起病历。而我还在回想着“复发了我帮你做”这几个字,这是我听过最动人的话,它就像一只在坠崖时刻突然抓住我的手,我紧紧地握住了它。

我被安排去做了人生中第三次穿刺,为了确认这个位置能做消融。

做完穿刺的那天,我坐在医院门口的花坛哭了。其实结果没出来,但我就是很累,很想哭。一定是哭得引人注目,一个满脸愁容的女人走过来,四十多岁的样子,她静静地坐在我们身旁,询问我的情况。

“我刚开始也是每天哭。”她抽出检查报告给我们看,去年做了乳腺癌手术,今年来复查,结果是好的。

“今天我说再查了一下妇科”,她脸上的皱纹更深了,每一条皱纹好像都在愁苦地张合着嘴, “结果又长瘤了,医生说最好切了子宫。也可以打一种针,我听得不是很清楚,说打两次,一针要几千块,但是容易复发。”

从她坐下来,我无法再哭下去了,我不习惯在陌生人面前哭,而且比起她,我没什么可哭的。

她接着说:“我不认识字,这些我都看不懂,你们帮我看看吧。”

我们认真地看了她的报告,子宫肌瘤,不是很严重的问题,但我们并不是专业医生,只能劝她听医生的建议。

她一定有许多话想说,医院里人来人往,每个人都急着解决自己的问题,没人有精力听别人的故事。她说,她在隔壁一个城市搬砖,过去力气像男人一样大,和丈夫一起养活了一双儿女,送进大学,可是生病后却什么都干不了,还花了很多钱……

“我让我老公不要过来了,不能两个人都出来,不挣钱不行,他今天就在工地上班。”她最后说。

我看了看一旁的先生,握紧他的手,原来有人陪着来医院也是一种奢侈。我们还有太多的奢侈,比如每年会定期体检,比如有医保,比如,识字。

疾病,从来不只是疾病本身。

我们没能给她什么安慰,只是一起坐了一会儿,聊了一会儿。我们再也没见过,她可能不知道,她给了我很多安慰,至今如此。

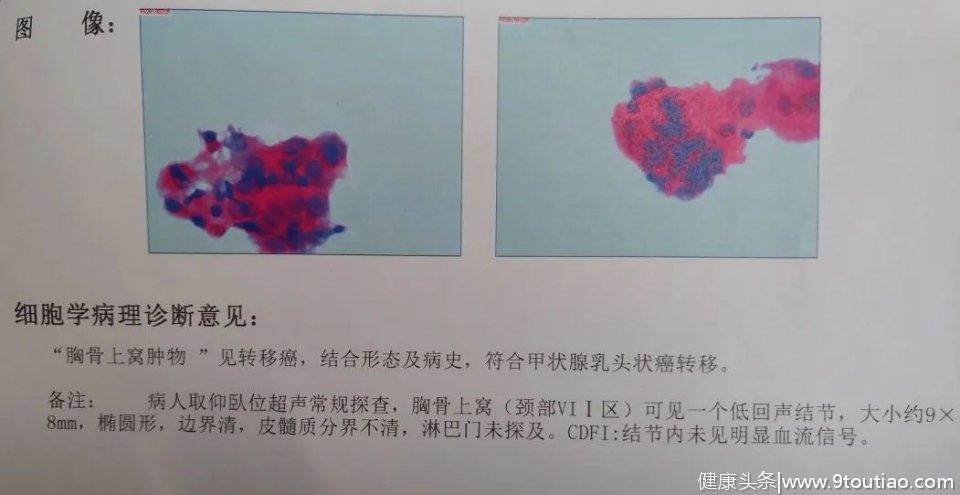

三天后,我在手机上看到两个淋巴结的穿刺报告:确认癌转移。

“符合甲状腺乳头状癌转移”。| 作者供图

那颗“坚硬”的淋巴结

超声介入科诊室外的墙上,贴着射频消融手术的介绍,我认真地看过:

“射频消融手术在上世纪90年代开始发展,主要用于肝癌、肺癌、乳腺癌等实体癌和心律失常疾病的治疗,我院是XX市开展甲状腺癌消融手术最早的医院……”

我还在网上查过消融手术的过程:

“医生在超声的引导下将消融针准确插到结节里……机器蜂鸣响了以后,一个结节的消融就完成了。如果有多个结节需要处理,可以在超声的引导下调整针到另外一个结节的位置,再次进行消融。”

多么简单、安全、高效!

留置针打好不久,一个年轻的医生进来了。他握着超声探头在我脖子扫了扫,打了个电话,说:“主任,还是要由你来做,不好做。”

主任来了,轻松地和我聊天。他抓起超声探头又看了两三分钟,边看边说,不好做呀。

静脉推了造影剂后,主任继续看着彩超屏幕,和年轻医生讨论,从哪个地方穿比较好。那颗胸骨上窝的淋巴结如此难缠,正式手术前的时间几乎都在为它做规划。

“好了,开始吧。”主任终于说。

白色纱布挡在脸上的瞬间,我陷入对一切都无法知晓的状态。惨白的光透过脸上的布映在眼前,金属碰撞的声音清晰地传入耳朵,我感觉自己像一只突然发觉脖子被铁链拴紧的猛兽,只想马上挣脱一切,爬起来,逃出去。

但是我已经躺在这儿了。一切都开始了,一切也会结束。碘伏在颈部大面积消毒,心电监测贴片粘在胸口,一切准备就绪,包括我自己。打了两针麻醉,接着是隔离针,最后,要把消融针穿进淋巴结。

淋巴结是这么硬的吗?只感觉医生需要非常用力,才把针扎进一点。随着他不断发力,那根粗粗的消融针穿进脖子,压着气管,我感受到疼痛以及微微透不过气。有一瞬间,我甚至发出了一声小小的呐喊——我猜小到只有我自己知道。

消融针安全到达计划的位置后,通电,一股灼热从脖子上某个点蔓延开,伴随着疼痛,几秒后停止。

我的恐惧在慢慢减轻。第一次通电后,对未知的恐惧随着淋巴结一起消除——我知道自己可以承受,再来几次就好了。接下来,我不停地告诉自己,现在一定要放松,过度紧张会影响身体的反应,更容易感觉到痛。放松!

每一次通电的疼痛过后,我都专注地调整呼吸,用鼻子很深地吸气,嘴巴很深地呼气,直到手术结束的那一刻。

每个淋巴结通了两次电。我清楚地听到医生说,要做彻底一点,在我以为结束时,又来了最后一次。

“心率63。”护士在手术结束时报告。很好,大家都说。我们都没忘记开始时这个数字是110。

走出手术室,才知道我在里面待了接近一小时二十分钟。“一般半小时,难一点的一小时”,这是术前谈话时医生告诉我的手术时长。我明白,刚刚结束的这场经历对于我和医生都不简单。

只是更早与癌症交手

一月底,新冠疫情来了,复诊和备孕计划都往后推。

三月,疫情在国内被控制住,我也通过了术后三个月的复诊——消融区呈完全灭活状态。

九月,第二次复查仍是好消息。

术后六个月,“消融区呈完全灭活状态”。| 作者供图

现在,我一切都好,和其他普通女性一样做过孕前检查、打过疫苗,补过牙之后,如今已经是一名准妈妈。

在大多数医院,甲乳外科的候诊区总是有很多人。我国甲状腺癌发病率为7.7/10万,按全国14亿人口计算,有接近11万的甲癌患者,仅在我们这个城市,去年就新增了4000多位。但这并没有多可怕,其中重要的原因只是体检的普及,应该说,这是好事,因为对很多癌症来说,最好的事就是早发现。

我认识的朋友,或朋友的朋友里也有四位患者。大家都过得很好,他们就“隐藏”在人群中,直到需要安慰我的时候。感谢所有帮助过我的医生、家人和朋友,如今,我也可以安慰别人了。

甲癌,是许多年轻女性经历的第一场重疾,从人类平均寿命的增长趋势看,或许也不会是最后一场,这样早地与癌症交手,我想我们在未来大概也会更从容。毫无疑问,人生因为这场重疾而改变——当你思考过死亡时,许多决定都会推翻重来,如果没有,那我只能羡慕你,你一定一直在过着自己想要的人生,是幸运中的幸运。

“我总觉得不能白生一场病。”我这样和先生说。连生病都挤出点人生意义,很残忍也很好笑,不过我的确因此知道,自己该往哪里走了。

医生点评

诚如本文作者所说,随着体检中甲状腺超声检查的普及,甲状腺结节的检出率高达20%~76%。不必恐慌,甲状腺结节绝大多数是良性的,而恶性结节仅占5%左右。大多数对生活质量不造成影响的良性甲状腺结节并不需要特殊处理,每6~12个月进行一次甲状腺超声随访即可。

医生能靠超声结果来初步判断结节的良恶性,而对于某些怀疑恶性的结节,进一步确诊则要依赖甲状腺结节细针穿刺。作者在体检时发现了双侧甲状腺结节,并在三甲医院做了穿刺活检,证实了右侧结节为乳头状癌。通过创伤较小的细针穿刺进行细胞学检查,是目前在手术前确诊甲状腺癌最为有效的方法。

在确诊甲状腺癌之后,作者接受了传统的经颈部的双侧甲状腺切除手术,在术后举办的婚礼上不得不用一条白色蕾丝项链来遮挡颈部的手术疤痕。不过,随着腔镜手术技术的逐步运用,甲状腺手术目前已经有了经口腔前庭、经胸部乳晕旁、经腋窝等“更隐蔽”的手术入路可供选择,从而彻底解决颈部留疤的问题。

经口腔前庭的腔镜甲状腺手术甚至可以做到“皮肤无痕化”,逐渐成为对追求美观的患者的首选。而在治疗效果、术后并发症和恢复时间等方面,腔镜手术与传统颈部手术也并没有明显差别。

最令作者感到痛苦和纠结的还是颈部淋巴结的复发。在第一次手术时,医生切除了作者双侧的甲状腺而没有做“淋巴结清扫”,不幸的是,半年以后正是当时没有做清扫的颈部淋巴结出现了复发转移。

甲状腺癌的手术中是否需要清扫颈部淋巴结,一直是存在争议的问题。在第一次手术前,作者其实有多灶癌的高危因素,属于“可考虑行中央组淋巴结清扫”的范围。虽然清扫可能增加“伤及无辜(组织)”的风险,但在有效保留甲状旁腺和喉返神经的前提下,国内临床指南和大部分专家仍推荐,在切除患侧甲状腺的同时清扫同侧的中央组淋巴结。不过,主诊医生根据国际指南没有做淋巴结清扫,也算是有据可循。

作者在出现颈部淋巴结转移后接受了射频消融,其实,这一治疗方式在甲状腺结节的治疗中同样存在不小的争议。

射频消融的原理是,利用穿刺进肿瘤内部的射频仪,产生电磁波使肿瘤组织坏死,而坏死组织会被免疫系统清除吸收,从而达到缩小肿瘤体积、改善临床症状的目的。不过必须注意,射频消融虽然损伤小,治疗时间短,对美观影响也小,但仍可能存在缺陷。

首先,我们看到作者经历了一场“漫长”的消融手术。的确,由于颈部空间狭小,周围又有气管、喉返神经、甲状旁腺等重要结构,在做颈部淋巴结消融的时候,可以说是“瓷器店里打老鼠”,有诸多忌惮,消融的安全边缘难以保证,也增加了肿瘤组织残留的风险。毕竟,射频消融终究是一种“局部治疗”手段,在治疗的彻底性上存在一定风险。

此外,消融后可能造成水肿和粘连,一旦出现复发必须手术时,还可能导致手术难度增大。因此,一些治疗指南明确指出,射频消融技术仅可用于甲状腺良性结节及不可手术的复发的甲状腺癌,对于可以手术的患者来说,还是推荐手术切除作为治疗的“金标准”。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

作者:筑牙

编辑:十足目透明科

这里是果壳病人,专注讲述健康故事。

本文来自果壳病人(ID:health_guokr),未经授权不得转载,如有需要请联系[email protected]